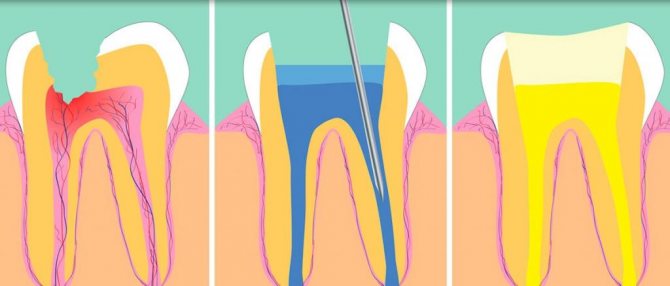

Воспалительный процесс в осложненных случаях переходит на пульпу. Происходит это в основном при заболеваниях периодонтит и пульпит. Если пульпа не подлежит лечению, то ее удаляют. По-другому, проводится ампутация пульпы или ее экстирпация.

Классификация пульпита

Прежде чем рассматривать особенности проведения операции в отношении зубного нерва, стоит познакомиться с разновидностями заболевания.

В зависимости от причины возникновения, пульпит может быть:

- Инфекционным. Главная причина практически любого воспалительного процесса кроется в активности бактерий. Обычно инфекция способна проникнуть из внутренней кариозной полости через дентинные канальцы.

- Ретроградным. По сути, это разновидность инфекционного пульпита. Его отличие в том, что микроорганизмы проникают в зуб по отверстию в верхушке корня.

- Травматическим. К этому может привести любое повреждение зуба механического характера. Причем как вследствие удара (сколы, трещины, переломы), так и в результате лечения кариеса (случайное вскрытие бором).

- Конкрементозным. В этом случае причина воспалительного процесса является твердое образование (дентикль) во внутренней полости зуба. По-другому оно зовется «зубной жемчужиной». Располагаться она может около стенки или же находиться в толще пульпы. В основе дентиклей – аморфное дентиноподобное вещество. Это и объясняет их название. При этом сам процесс их образования незаметен для человека. «Зубная жемчужина» может быть обнаружена в ходе терапии или во время прохождения рентгенограммы.

Кроме того, различают острую и хроническую стадию заболевания. Ко всему прочему могут быть и случаи обострения пульпита. Что касается кода пульпита по МКБ 10, то согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) это К04.

Два варианта

В отечественной стоматологической практике с успехом применяются два основных метода устранения патологии – витальный и девитальный.

Первый вариант проводится за один визит к стоматологу. Во втором – потребуется как минимум, два посещения врача.

Целесообразно более детально рассмотреть оба варианта. При этом важно понимать, что окончательный выбор всегда остается за специалистом, исходя из клинической картины заболевания и проявляющей симптоматики.

Витальный

Основное преимущество витальной экстирпации состоит в одномоментности выполнения процедуры. Все проводится за один сеанс.

Кроме того, данный способ предполагает использование в процессе проведения манипуляции девитализирующих составов и препаратов, пагубно сказывающихся на качественном состоянии периодонта.

Пошаговый алгоритм витального хирургического удаления выглядит следующим образом:

- подтверждающая диагностика наличия заболевания;

- подготовка рабочей площади – чистка пораженного фрагмента органа;

- введение обезболивающего препарата с предварительным тестированием на его переносимость;

- изоляция от слюнного секрета рабочей зоны – для этого используют коффердам, специальную ткань, сделанную из латексного материала с отверстиями для единиц челюстного ряда. Наложение лоскута препятствует проникновению внутрь патогенных микроорганизмов и бактерий и исключает инфицирование в момент операции;

- полостной надрез зубного свода;

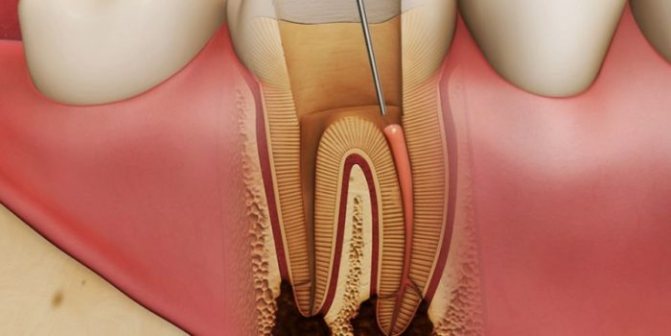

- непосредственно экстирпация;

- определение величины корневого канала;

- формирование нормального положения канала и последующая тщательная его обработка антисептическими и обеззараживающими составами;

- постановка постоянной пломбы.

Процедура удаления пульпы данным способом подразумевает использование рашпиля или пульпэкстрактора.

Инструмент вживляется до упора в канал, после чего прокручивается на два оборота и выводится из кариесной части на поверхность. Затем процедуру повторяют еще раз.

Существует и другой метод – эвакуация. Распавшиеся фрагменты тканей извлекаются в несколько приемов.

Инструмент вводят в канал под антисептической емкостью, постепенно наполняя его на две трети объема. Так можно избежать глубокого попадания пораженных фрагментов и вымыть их наружу.

Последний способ наиболее востребован среди специалистов и популярен среди пациентов по причине его щадящего воздействия на зуб.

Единственный минус – невозможность применения, если у больного наблюдается непереносимость анестетиков. Кроме того, при эвакуации пораженных фрагментов присутствует риск осложнений вследствие неполного удаления пульпы.

Девитальный

Принцип его воздействия основан на полной ампутации соединительных полостных тканей только после того, как она будет полностью умерщвлена. Для этой цели применяют:

- пасты, в основе которых содержится компонент мышьяка;

- парафармальдегидный состав.

В клинических ситуациях, когда в ходе терапии полностью пройти каналы не представляется возможным, для умерщвления тканей в затрудненных к проникновению, зонах, используется методика электрохимического некроза.

При его применении требуется обезболивание, так как порог чувствительности не позволит воздействовать на ткани зуба током без предварительной анестезии.

Противопоказания:

- чрезмерная чувствительность или непереносимость девитализирующих компонентов;

- пульпит, осложненный гнойными очаговыми формированиями;

- присутствие такой патологии, как несформированный до конца, корень.

Операция требует двух посещений клиники. При первом визите пациенту проведут:

- полную диагностику;

- подготовку и чистку рабочей поверхности, антисептическую промывку и обработку корневых каналов;

- вскроют полость органа;

- наложат умерщвляющую ткани, пасту;

- постановку временной пломбы из цементных композитов.

Второе посещение обычно назначается через двое суток, если применялся мышьяк, и через неделю с использованием параформальдегида.

Доктор проведет следующие манипуляции:

- извлечет временную пломбу;

- предоставит доступ к каналам зуба;

- полностью ампутирует пораженную пульпу;

- очистит каналы;

- выполнит пломбировку на постоянной основе.

Метод считается кардинальным, сопряженным с негативным токсическим влиянием на периодонт девитализаторов, поэтому его применение носит ограниченный характер и оправдано, только если витальная экстирпация имеет противопоказания к использованию.

Общие сведения об ампутации пульпы

Внутренняя полость зуба заполнена пульпой – собственно это орган, который довольно сложно устроен. Его предназначение заключается в обеспечении питания зубных тканей а, следовательно, и их роста. Это целое скопление, состоящее из нервных волокон, кровеносных сосудов, рецепторов. По сути, пульпа – это сам зубной нерв, и пока он в сохранности, зуб живет.

В случае возникновения заболевания столь важного и нужного органа зачастую его приходится удалять. Процедура полного очищения внутренней полости коронки, включая корневые каналы, называется экстирпацией. Однако существует более щадящая операция. Вот она как раз зовется ампутацией (пульпотомией). И в этом случае происходит частичное удаление пульпы. То есть она убирается лишь с полости коронки, а в корневой части зуба сохраняется.

Ампутация актуальна в случае незначительного повреждения пульпы и сильного искривления корневых каналов. Как правило, она проводится пациентам детского возраста, когда корни зубов еще не до конца сформированы. До возраста 25 лет шанс успешного лечения с применением ампутации существенно повышается.

Существует два типа процедуры – витальная и девитальная ампутация. Каждая из них обладает сугубо своими особенностями.

Ампутация пульпы в детском возрасте

Детский возраст – это особенный случай. К сожалению даже на молочных зубах возникает кариес. При таком факторе пульпа так же воспаляется. Выбор лечения пульпы детей зависит:

- От кариесрезистентности.

- От состояния пациента.

- От возраста пациента.

- От того, на сколько серьезно протекает кариес.

Витальную ампутацию пульпы у детей не выполняют:

- Если зуб нельзя отреставрировать.

- Если наблюдается деструкция костной ткани.

- Если наблюдается резорбция корней.

- Если лезет постоянный зуб.

Девитальную ампутацию у детей не проводят:

- Если наблюдается гнойный пульпит.

- Если есть гангрена пульпы.

- Если есть изменения костной ткани.

Временные зубы детей лечат только с помощью девитализирующих средств, в которых отсутствует мышьяк. В таком составе действующем веществом является параформальдегид. Средство оказывает необходимый антимикробный и обезболивающий эффект. Так же под его влиянием пульпа мумифицируется и стерилизуется.

По отзывам некоторых стоматологов хочется заметить следующее. Ампутация пульпы у детей — часто встречающиеся явление. Чаще всего процедуру делают в стенах государственных учреждений. Конечно, выбор медикаментозных средств здесь невелик, но он есть. В ста процентах случаев лечение пульпы или ее удаление проходит успешно и без последствий.

Витальная ампутация

В настоящее время во многих стоматологических клиниках широко применяется именно витальная методика. При этом лечение проводится, как правило, в течение одного посещения стоматолога. К пациентам применяется местный способ обезболивания – проводниковая, инфильтрационная, внутрикостная анестезия. В большинстве случаев в ход идут анестетики с артикаином, мепивакаином, лидокаином.

Аппликационный тип анестезии может служить в качестве дополнительного обезболивания слизистой, перед тем как вводить инъекцию. С этой целью используются анестетики на основе лидокаина либо прилокаина в жидком или гелеобразном виде. И в случае потери чувствительности под воздействием обезболивающего стоматологу остается удалить нерв зуба на уровне корневых каналов.

К сожалению, ранняя диагностика заболевания на этапе его формирования, практически недоступна. Имеющиеся в арсенале большинства лечебных учреждений способы диагностики позволяют выявить патологию только тогда, когда единственный способ ее устранения – экстирпация.

Если вы на практике сталкивались с данным способом лечения заболевания, оставить свой комментарий можно в соответствующем разделе. Ваше мнение может стать кому-то весьма полезным.

Девитальная процедура

При лечении пульпита методом девитальной ампутации в полость камеры нерва закладывается специальная паста, которая приводит к полному нарушению ее функций, включая потерю болевой чувствительности. Иными словами зубной нерв умерщвляется. Такие препараты обычно делаются на основе мышьяка, а он сам по себе является ядом. При его попадании на ткани нерва, наступает их гипоксия и происходит распад волокон пульпы.

В то же время в результате длительного воздействия пасты с мышьяком развивается некроз близлежащих тканей и возникает воспалительный процесс периодонта. По этой причине подобная методика не нашла широкого применения в отношении зубов постоянного прикуса в силу низкой ее эффективности.

Как уже выше было замечено, девитальная процедура проводится только в том случае, когда корни зуба находятся на стадии формирования. И по завершении их роста проводится удаление пульпы из корневого канала. Кроме того, методика применима к пациентам пожилого возраста.

Возможные осложнения

Оперативное вмешательство перечисленными способами не исключает риск формирования осложнений, основные из которых:

- раздражение периодонта – сопровождается болевым синдромом различной степени интенсивности, плохо купируется анальгетиками. Патология является следствием механического разрыва соединительных фрагментов от верхушечного отверстия. Требует выполнения процедуры флюктооризации/дарсонвализации;

- периодонтит травматического характера – развивается в результате проникновения частичек пломбировочного компонента за пределы корневых каналов. Требует повторного оперативного вмешательства, повторной чистки, извлечения фрагментов и нового наложения пломбировочного материала;

- ожог мягких зон слизистой – возникает вследствие некорректно выполненной процедуры диатермокоагуляции. Устраняется путем антисептической обработки пораженного участка и назначением противовоспалительного терапевтического консервативного лечения;

- перфорация корневой зоны – данное явление возникает, благодаря нарушению технологии проведения операции, несоблюдению всех этапов стоматологического протокола, вследствие чего происходит прободение стенок медицинскими инструментами. Это может спровоцировать серьезную патологию, в частности, остеомиелит. К сожалению, в большинстве случаев единственное решение – удаление пораженного зуба.

Кроме того, причинами формирования осложнений могут стать несоблюдения врачебных рекомендаций на этапе реабилитации.

Например, игнорирование необходимости повторного визита к доктору, слишком долговременное нахождение в полости умерщвляющих клетки зуба, препаратов.

Соблюдение всех назначений и рекомендации специалиста минимизирует риск развития рецидивов в несколько раз.

Компоненты препарата на основе мышьяка

В зависимости от производителя состав мышьяковистой пасты для девитализации пульпы может отличаться незначительно. Однако компоненты остаются прежними. Различие заключается в их концентрации. Основная часть пасты:

- Триоксид мышьяка или ангидрид – в составе препарата содержится примерно треть от всего объема.

- Местный анестетик – с его помощью снимаются болевые ощущения воспаленной пульпы. С этой целью обычно используется новокаин, гидрохлорид лидокаина либо дикаин. Самого анестетика в пасте – 27-30%.

- Антисептик. Его присутствие обусловлено необходимостью в обеззараживании погибших тканей и уничтожении патогенной микрофлоры. Зачастую с этой целью используется тимол, карболовая кислота или камфора. В пасту его добавляется не боле 5%.

- Танин. Это вяжущий компонент, который способствует замедлению распространения мышьяка в пульпе. Благодаря этому продолжительность воздействия пасты может быть увеличена. Его содержится не более 1%.

- Специальный наполнитель. Благодаря ему есть возможность для формирования дозированных порций в виде небольших шариков.

В тех случаях, когда для удаления пульпы нельзя использовать препарат на основе мышьяка (по разным причинам), он заменяется аналогом.

Как яркий тому пример – параформальдегидный состав.

Витальная ампутация с применением препаратов на основе сульфата железа в детской стоматологии

На современном этапе развития стоматологии все большее распространение получают методы лечения, предполагающие сохранение жизнеспособности пульпы и восстановление ее функций. Особенно это актуально при лечении пульпита временных зубов с несформированными корнями, когда важно сохранить пульпу для завершения роста корней.

Лечение пульпитов временных зубов у детей должно быть своевременным и адекватным. Временные зубы играют большую роль в формировании зубных рядов и челюстей, своевременном прорезывании и правильном размещении постоянных зубов, нормальном развитии функций зубочелюстной системы, тогда как раннее удаление приводит к сбою процессов нормального формирования.

Выбор метода лечения пульпита зависит от диагноза заболевания, возраста ребенка и возможности установления психологического контакта с ним. С развитием новых технологий в стоматологии наметилась тенденция к увеличению частоты использования витальных методов лечения, которые имеют ряд преимуществ: сокращается количество посещений пациентом стоматологического кабинета, исключается применение препаратов, обладающих резорбтивным эффектом. Среди витальных методов наибольшее распространение получил метод витальной ампутации (пульпотомия), основанный на морфологических различиях в строении корневой и коронковой пульпы.

При лечении пульпита временных зубов методом витальной ампутации применяют препараты на основе 35%-ного формокрезола и 2%-ного глутаральдегида. Однако, согласно исследованиям, во многих случаях применение данных препаратов оказывалось безуспешным. Также существует мнение о возможном цитотоксическом и мутагенном действии формокрезола. В связи с этим возникла необходимость поиска новых, более эффективных препаратов для лечения пульпита временных зубов. На сегодняшний день это препараты на основе сульфата железа (ViscoStat, Astringedent).

По литературным данным (Р. Е. Макдональд, Д. Эйвери, М. С. Даггал), лечение временных зубов методом витальной ампутации с использованием 35%-ного формокрезола примерно в половине случаев оказалось безуспешным: в течение периода исследования (12 месяцев) у детей данной группы наблюдались жалобы на болевые ощущения в области леченого зуба, были обнаружены изменения на рентгенограмме в 5—6 зубах из 50 (деструкция костной ткани в периапикальной области, в зоне фуркации корней). Cоответственно, процент успешного лечения составил 89 %. При использовании препаратов сульфата железа в течение всего периода наблюдения (1 год) лишь в одном зубе из 50 на рентгенограмме были выявлены изменения: деструкция костной ткани в периапикальной области и в зоне фуркации корней. Соответственно, успех проведенного эндодонтического лечения составил 98 %. Таким образом, процент успешного лечения при применении препаратов сульфата железа гораздо выше, чем в случае использования препаратов на основе формокрезола.

Материалы и методы исследования

Витальная ампутация пульпы — метод удаления воспаленной и инфицированной коронковой пульпы с целью сохранения витальной корневой пульпы.

Метод витальной ампутации заключается в удалении богатой клеточными элементами коронковой пульпы и сохранении корневой пульпы, которая обеспечивает нормальное физиологическое течение процесса роста и развития временного зуба и окружающих его структур. Применение пульпотомии основано на различиях в строении коронковой и корневой пульпы зубов: коронковая имеет более рыхлое строение за счет большого количества анастомозов сосудов и наличия клеточных элементов. Следовательно, при воспалении более значительные изменения микроциркуляции происходят в коронковой пульпе. В корневой пульпе клеточные элементы практически отсутствуют, преобладают соединительнотканные волокна, следовательно, в корневой пульпе менее выражен отек тканей, нет сдавления сосудов и явлений застойной гиперемии. Эта особенность строения позволяет провести ампутацию коронковой пульпы с последующим сохранением функции жизнеспособной корневой пульпы.

Препаратами сульфата железа, используемыми при витальной ампутации во временных зубах, являются ViscoStat и Astringedent.

ViscoStat — вязкий, содержащий 20 % трехвалентного сульфата железа, гемостатик-гель, обладает щадящим коагулирующим действием по отношению к мягким и твердым тканям зуба. Гемостаз достигается, главным образом, за счет образования коагуляционных пробок (тромбов) в просветах капилляров. Данное средство применяется для остановки капиллярного кровотечения, обеспечивает качественное проведение пульпотомии временных зубов в одно посещение.

Эффективность раствора ViscoStat (рис. 1) значительно возрастает при использовании специального приспособления Dento-Infusor, так как действие гемостатиков зависит от способа их нанесения.

Рис. 1. ViscoStat — вязкий, содержащий 20 % трехвалентного сульфата железа, гемостатик-гель, обладает щадящим коагулирующим действием.

С помощью щеточки на конце насадки Dento-Infusor гемостатик «втирают» в капилляры, что приводит к образованию тромбов. При этом также удаляются тромбы вне просветов капилляров. Такая процедура предохраняет образовавшиеся сосудистые тромбы от удаления при смывании.

В результате мы имеем чистую, сухую поверхность.

Описание клинических наблюдений

Клинический случай: пациент Фролов А. А., 4,5 лет. Обратился с жалобами на боль в области 74 зуба, возникающую во время приема пищи. При осмотре 74 зуба была обнаружена кариозная полость, заполненная размягченным дентином. Полость зуба была вскрыта в одной точке, прикосновение к которой вызывало боль. Зуб в цвете изменен не был. Перкуссия безболезненна, слизистая оболочка и переходная складка в проекции корней причинного зуба без патологии. В результате был поставлен диагноз хронический фиброзный пульпит 74 зуба и проведено лечение методом витальной ампутации с применением ViscoStat-геля по следующей схеме:

Препарирование кариозной полости и вскрытие полости 74 зуба. Некротизированный дентин со стенок и дна кариозной полости удаляется. Важно тщательно отпрепарировать кариозную полость до вскрытия пульпарной камеры. Затем кариозная полость широко раскрывается для создания прямого перехода в полость зуба. Резекция свода полости зуба осуществляется стерильным бором. Во временных молярах после вскрытия отверстия шарообразным бором нависающие края срезаются цилиндрическим бором. Данная манипуляция требует от врача знания топографии пульпарной камеры, чтобы не допустить перфорации и обеспечить непосредственный доступ к устьям корневых каналов. Антисептическая обработка (хлоргексидина биглюконат 0,05 %).

Удаление коронковой пульпы (пульпотомия) с помощью шаровидного бора на низких оборотах. Далее осуществляют обработку устьев корневых каналов, формируя дополнительные площадки для снятия излишнего давления с корневой пульпы. Затем проводят глубокую пульпотомию стерильным твердосплавным бором на удлиненной ножке (рис. 2).

С помощью наконечника Dento-Infusor осуществляется нанесение раствора ViscoStat на устьевую пульпу. Гемостаз достигается в течение 10—30 секунд.

В процессе втирания раствора дополнительно распыляется вода, для того чтобы коагуляционные сгустки не налипали на обрабатываемые ткани. Тщательно ополаскивается и очищается слюноотсосом рабочая зона. Количество требуемого гемостатика для одного зуба составляет 1/3—1/2 объема полости зуба. После остановки кровотечения устьевая пульпа покрыта коричневым струпом, кровотечение отсутствует (рис. 3, 4).

Нанесение тонкого слоя цинкоксидэвгенолового цемента на обработанные ткани и дно пульпарной камеры. Далее выполняется изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента (рис. 5).

Проведение реставрации зуба (рис. 6, 7).

Заключение

Препараты сульфата железа появились на рынке стоматологических материалов относительно недавно. В ходе исследований и проведения клинических опытов были изучены физико-механические свойства препаратов сульфата железа, доказана их большая эффективность перед препаратами формокрезола (98 % и 89 %) при лечении пульпита временных зубов у детей методом витальной ампутации.

Процент успешного лечения при помощи препаратов сульфата железа гораздо выше, чем при использовании препаратов на основе формокрезола. Использование препаратов сульфата железа (ViscoStat) позволяет осуществить быструю остановку кровотечения и обеспечить качественное проведение метода пульпотомии временных зубов в одно посещение, избежать осложнений и необходимости повторных посещений для пациентов.

Показания к девитальной ампутации пульпы

В список медицинских показаний к проведению девитальной операции входят следующие случаи:

- острая и частично серозная форма;

- острая общая серозная стадия;

- фиброзная хроническая разновидность;

- гипертрофически хроническая форма заболевания;

- обострение хронической стадии пульпита, но пока в отсутствие острого периодонтита;

- аномальное расположение элемента в зубном ряду;

- слишком большой размер внутренней камеры пульпы;

- наличие большого скола, который оголяет зубной нерв.

Ко всему прочему к подобной процедуре прибегают в случае разрушения зуба либо его сильного поражения.

Реабилитация

Для устранения болевого синдрома и снижения риска развития воспалительного процесса после проведенной терапии больным могут быть рекомендованы физиопроцедуры. Устранить боль помогают амплипульстерапия и диадинамотерапия.

При обезболивании применяют электрофорез Новокаина, Лидокаина и Тримекаина, СМТ-форез анестетиков. Для снятия воспаление эффективно проведение инфракрасной лазеротерапии и УВЧ.

Противопоказаниями к процедурам являются: абсцесс зуба, повышенная чувствительность к используемым при лечении средствам.

Проведение девитальной процедуры

Каждый из нас прекрасно знает, что лечение зубов необходимо проводить своевременно во избежание осложнений. Может дойти и до потери зуба. А ведь обновляются только молочные, потом уже вырастают постоянные. И если один из них будет утерян, то новый уже не появится.

Процесс ампутации пульпы зачастую ассоциируется именно с началом процесса потери зуба. Ведь после ее проведения он утрачивает свою жизнеспособность. И все потому, что в отсутствии соединительной ткани питание к костным тканям не доставляется. А раз нет нерва, то и невозможно послать болевой сигнал в случае повреждения зуба. В связи с этим, многие стоматологи стараются сохранить пульпу.

В случае назначения подобной операции, она выполняется в течение трех посещений пациентом специалиста (не менее). Сами этапы девитальной ампутации выглядят следующим образом:

- Раскрытие зуба, наложение девитализирующего состава и герметичной повязки.

- Повязка снимается.

- Проводится препарирование пульпарной камеры.

- Удаляется видимая часть пульпы.

- Корневой канал обрабатывается медикаментами и высушивается.

- Проводится обтурация корневого канала зуба.

- Ставится пломба.

Подобная методика может подойти тем пациентам, которые склоны к появлению аллергической реакции на применяемые в стоматологии анестетические средства. Теперь стоит раскрыть приведенные этапы более подробно.

Показания и ограничения

Операция показана в следующих клинических случаях:

- пульпит – степень прогрессирования, которого уже успела нанести органу необратимые изменения;

- пародонтогенный вариант течения заболевания;

- перелом коронковой части зуба, осложненный задействованными в патологический процесс внутренними тканями органа;

- отсутствие положительной динамики от других проведенных методов терапии, когда оперативное вмешательство – единственно возможный вариант устранения проблемы.

Кроме того, манипуляция может проводиться и на фоне абсолютно здоровых соединительных тканей полости, как предварительное мероприятие при планируемой искусственной реставрации методом протезирования.

Поскольку данный вариант лечения классифицируется как хирургическое вмешательство, он сопряжен с рядом ограничений к применению:

- абсолютная непроходимость каналов корневой части зуба;

- склонность корня к саморассасыванию – такие случаи не редкость, если речь идет о молочных единицах;

- патологическая несформированность корня;

- соматические диагнозы, протекающие в тяжелой форме;

- низкий иммунитет;

- ВИЧ — инфекции и СПИД;

- индивидуальная непереносимость компонентов препаратов, используемых в качестве анестезии.

Тактика грамотного лечения острых форм пульпита и возможные осложнения.

Первый прием

В первое посещение стоматолог проводит наружный осмотр зуба и при необходимости очищает его от отложений. И поскольку девитальная ампутация проходит довольно болезненно, то в ход идет аппликационная анестезия. После обезболивания врач проводит препарирование кариозной полости. Пораженный дентин убирается, сама полость обрабатывается антисептическим средством и высушивается ватным тампоном.

Затем вскрывается рог пульпы и на нерв кладется специальная паста. Затем полость закрывается искусственным дентином. Стоит отметить, что в ходе воздействия помещенной пасты происходит раздражение пульпы, а поэтому болевой синдром может усилиться. По этой причине врач рекомендует в таких случаях принять какой-нибудь обезболивающий препарат – «Ибупрофен», «Кетанов», «Анальгин», «Парацетамол».

В случае использования пасты с мышьяком, время следующего посещения зависит от специфики лечения:

- однокорневые зубы – через сутки;

- многокорневая система (2 и более) – спустя 2 дня.

Если же в ходе лечения острого пульпита был использован параформальдегидный состав, то следующий прием откладывается на чуть больший промежуток – около недели или двух (6-14 суток).

Техника

Удаление внутренних тканей зуба проводится несколькими способами. Эта мера позволяет предотвратить дальнейшее распространение инфекции и развитие осложнений.

При частичном удалении сохраняют чувствительность. Полное удаление проводится при омертвении тканей. Со временем эмаль становится темной и теряет первоначальный вид.

Витальная экстирпация

Этот метод лечения применим на ранней стадии пульпита, при котором процесс разрушения затронул небольшое количество нервных волокон.

Процедура проводится в два этапа и состоит из следующих манипуляций:

- Обезболивание.

- Удаление нерва и части пульпы.

- Обработка полости антисептическим средством и помещение в нее лекарственного препарата.

- Установка временной пломбы для фиксации лекарства и его защиты от внешнего воздействия.

- Удаление временной пломбы, обработка антисептиком.

- Установка постоянной пломбы, шлифовка и придание ей эстетичного вида.

- Укрепление эмали с помощью фторирования.

Девитальная экстирпация

Этот способ используется при терапии заболевания в запущенной форме и предусматривает полное удаление пульпы.

Она проводится в следующей последовательности:

- После местного обезболивания проводится удаление пораженного дентина и эмали, обработка зоны антисептиком.

- Подсушивание очищенной полости потоком воздуха.

- Помещение препарата, разрушающего пульпу и зубной нерв, установка временной пломбы.

- Очищение корневого канала от остатков тканей и нерва.

- Дезинфекция зубного канала и мумификация пульпы с последующей установкой временной пломбы.

- Установка постоянной пломбы.

- Контрольное рентгеновское обследование для определения незаполненных полостей и остатков нервных волокон.

Новые аппараты

Современные технологии позволяют вылечить пульпит без предварительного умерщвления пульпы.

Благодаря современным анестезирующим средствам у специалистов исчезла необходимость применять пасту для девитализации на вскрытый «нерв», так называемый «мышьяк».

Новейшие методики лечения дают возможность сохранить зубы. Одним из эффективных методов является депофорез гидроокиси меди-кальция. Этот способ применяется для витальной экстирпации, терапии при деформированных зубных корнях, каналах с не полностью сформированной верхушкой и полостях с гангренозным содержимым.

Второй прием

Второе посещение строго обязательно и здесь очень важно без промедления прийти в назначенное время. В противном случае повышается риск развития серьезных осложнений. Главным образом, все связано с использованием пасты на основе мышьяка. Ведь это яд. Но как мы выяснили, в составе содержатся и прочие компоненты, среди которых один будет сдерживать его распространение по нерву.

По приходу пациента врач убирает временную пломбу, после чего еще раз препарирует кариозную полость. Экскаватором либо самим стоматологическим бором из полости коронки удаляется часть пульпы, после чего она обрабатывается антисептиком («Хлоргексидин»).

На завершающем втором этапе лечения воспаления корня зуба внутренняя часть коронки высушивается. Затем в полость помещается уже лечебная паста, и она в очередной раз закрывается временной пломбой.

Возможные риски

После проведенной депульпации последствия могут возникнуть в течение довольно продолжительного времени. В этот период зуб теряет естественную прочность, так как внутренние ткани, лишенные кровеносных сосудов, не получают достаточного количества питательных веществ.

Наибольшую проблему представляет перфорация, или нарушение целостности канала, которая затрудняет обработку зубной полости, дальнейшее пломбирование.

Перфорация может вызвать инфицирование и развитие воспалительного процесса.

В некоторых случаях наблюдается синюшность зубной поверхности, связанная с наличием в момент пломбирования крови в корневых каналах.

Третье посещение

В третий раз пациенту назначается прием по прошествии некоторого промежутка времени (от 3 до 5 дней). Врачом снимается временная пломба. После этого необходимо покрыть культю пульпы густой резорцин-формалиновой пастой (или «Форфенаном»). Дно зубной полости закрывается изолирующей прокладкой. В завершении ставится уже постоянная пломба и при необходимости корректируется прикус.

Процедура ампутации зубного нерва является довольно трудоемкой для врачей. А в отношении пациентов она может быть весьма болезненной и длительной. Именно по этой причине необходимо своевременно проводить лечение стоматологических заболеваний, не запуская поражение.

Стоимость

Стоимость лечения определяется следующими факторами:

- строением зуба и количеством корней;

- общей клинической картиной течения заболевания;

- медицинским препаратами и дополнительным средствами, используемыми в момент манипуляции;

- регионом проживания пациента;

- статусом лечебного учреждения.

В среднем, по регионам, такое лечение обойдется пациенту от 2 500 рублей – при наличии одного канала, до 5 000 рублей при трехканальном пульпите.

В данную сумму стоимость диагностических процедур и предварительная консультация стоматолога, не входят.

Ночная стоматология

С зубной болью сталкивался каждый, а того, кого подобная ситуация по каким-либо причинам миновала, можно считать счастливчиком. Ведь о той боли, которая возникает в случае поражения зубов, он может только догадываться по слухам окружающих. Однако таковых, наверное, по пальцам можно пересчитать.

Причем болевой синдром может застигнуть в самый неподходящий момент. В таких случаях многие поступают разумно, направляясь в ближайшую стоматологическую клинику. Даже если зуб начал болеть днем на работе, всегда можно получить разрешение от начальства отлучиться. Но как быть в том случае, когда сильный и ноющий дискомфорт застал человека ночью?

Сегодня это уже не проблема, поскольку практически в каждом городе (в крупных мегаполисах уж точно) работают круглосуточные стоматологические клиники. При этом ночная стоматология, в отличие от дневного посещения клиники, обладает своими преимуществами. И прежде всего, нет большой и нервозной очереди. А если есть в наличии свой автомобиль, то можно добраться без пробок, хотя управлять им в таком состоянии довольно трудно, да и опасно. Поэтому лучший вариант – такси.

Воспаление пульпы

Зуб представляет собой твердую оболочку, которая защищает пульпу — соединительную ткань, пронизанную кровеносными сосудами и нервными окончаниями, основной функцией которой является обеспечение зуба питательными веществами.

При возникновении дефектов зуба в пульпу попадают патогенные микроорганизмы, и начинается процесс воспаления. Обычно толчком для развития пульпита является несвоевременное лечение кариеса, который сопровождается повреждением тканей, находящихся внутри зубной полости.

Многие пациенты связывают удаление пульпита с началом потери зуба, так как во время процедуры происходит удаление нерва и кровеносных сосудов, при этом зуб теряет возможность получать питательные компоненты, то есть становится «мертвым»

Воспаление пульпы сопровождается резкими приступообразными болями, которые возникают внезапно. Часто болевые ощущения усиливаются в ночное время, что связано с расширением сосудов. Во время приступа больные могут точно указать на пораженный зуб. При запущенной форме нерв умирает, и боль становится не такой интенсивной.

Развитие осложнений

Иногда после проведения операции могут начаться определенные осложнения. В частности наблюдаются следующие случаи:

- Раздражение периодонта – это ответная реакция на отрыв нерва, сопровождаемая болезненными ощущениями. Обычно она проходит после принятия обезболивающего препарата.

- Ожог слизистой. Может появиться, когда девитальная ампутация проводится неправильно. В этом случае пораженный участок следует обработать антисептиком, а также провести противовоспалительную терапию.

- Перфорация зубной корневой системы. Подобное осложнение связано с нарушением техники проведения стоматологического вмешательства. Результат этого – прободение стенки корня. Это заканчивается развитием воспалительного процесса, вплоть до появления остеомиелита.

- Развитие травматического периодонтита. Причиной может стать попадание пломбировочного материала за область корневого канала.

В то же время осложнения могут появиться и вследствие несоблюдения пациентами рекомендаций врача после проведения процедуры. К примеру, если по завершении первого этапа лечения (когда накладывается специальная паста) не прийти в установленный срок ко второму этапу лечения воспаления корня зуба, то это грозит развитием периодонтита.

Иными словами, в любом случае стоит своевременно обращаться за квалифицированной помощью к врачу. И уж тем более ни в коем случае не стоит терпеть зубную боль, надеясь не средства народной медицины. Да, они могут принести облегчение, но это временная мера, чтобы можно было дойти до ближайшей стоматологической клиники.

Особенности лечения

Понимание процедуры ампутации пульпы не может проходить без знания особенностей процедуры:

- Удаление ни в коем случае не применяют при гангренозном пульпите и при периодонтите сложной формы.

- К удалению пульпы могут прибегать на этапе лечения. Есть единственное показание: у пациента имеются узкие и кривые корневые каналы.

- В любом возрасте доступны два вида лечения: девитальный и витальный. Людям пожилых лет можно применять только второй метод. Такое лечение в большей степени идет как компромиссное. Корневую пульпу у таких людей сохранить или спасти нельзя. Процедура не имеет смысла, так же как и консервативное лечение.

Расширение каналов зуба и пломбирование

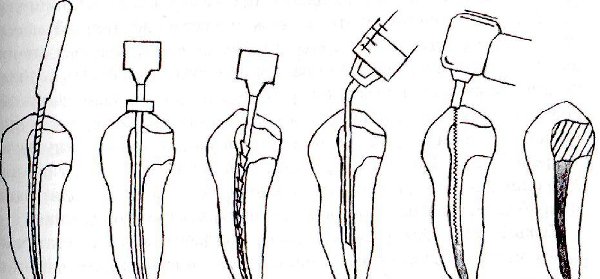

Чтобы качественно запломбировать зубной канал, стоматолог вручную расширяет его с помощью стоматологических инструментов: рашпилей, римеров или Rispi-файлов. Для вымывания зубной стружки и обеззараживания обработанных участков врач постоянно промывает их антисептическими средствами.

Стоматолог высушивает обработанные каналы, вставляет в них ватные или марлевые тампоны, смоченные в антисептике. Затем устанавливается временная пломба на определенный врачом срок.

Если пульпа повреждена не сильно, стоматолог может установить постоянную пломбу в день удаления части пульпарных тканей. Однако этот метод не дает стопроцентной гарантии, что пульпа больше не будет беспокоить пациента. Если острые боли не прекратятся, придется повторно посещать стоматолога для полного депульпирования.

Лечение пульпита зуба: методы

Лечение пульпита чаще всего проводится при помощи депульпирования зуба. Этот метод подразумевает полное удаление нерва в зубе, после чего врач механически расширяет и затем пломбирует корневые каналы. У пациентов молодого возраста (при условии обращения на раннем этапе воспаления) возможно провести лечение с сохранением живой пульпы зуба.

Конечно, лучше всего оставлять нерв живым, ведь депульпированные зубы становятся более хрупкими, а также изменяют свой цвет на более серый. Однако в большинстве случаев использование биологической методики лечения пульпита невозможно, т.к. пациенты крайне редко обращаются в самом начале воспаления пульпы (при только что возникших первых симптомах). Также определяющую роль в выборе этого метода играет и возраст – этот метод показан к применению только у людей младше 25-27 лет.

Ниже мы подробно расскажем о традиционном лечении пульпита (о консервативном методе читайте по ссылке выше). Кстати по официальной статистике – лечение пульпита проводится некачественно в 60-70% случаев, что требует последующего перелечивания зуба. Связано это с некачественным пломбированием корневых каналов.

Причины удаления пульпы

По статистике самой распространенной причиной удаления пульпы считается кариес. При развитии кариозных поражений происходит прямое или косвенное заражение мягких тканей зуба. В первом случае микробы просачиваются на открытые участки пульпы. Во втором заражение происходит посредством тонких канальцев, которые тянутся вдоль всей толщины дентина.

Развивается пульпит следующими способами: неправильное лечение кариеса или передача инфекции по кровеносным сосудам от соседнего очага патологии.

Неправильное лечение кариеса зависит исключительно от профессиональных навыков стоматолога. Однако возникновению ретроградной формы служат такие факторы:

- Заболевания челюстно-лицевой части головы. Самыми распространенными патологиями в этом случае выступают гайморит и синусит.

- Инфекционные заболевания ротовой полости. Среди них довольно опасными считаются кандидоз, стоматит, герпес.

- Острые респираторные болезни, такие как, грипп, ОРВИ.

- Инфекционные заболевания, которые распространяются на лицевую часть. Здесь можно выделить краснуху, корь и ВИЧ.

В некоторых случаях пульпа удаляется из-за нехватки кальция в организме человека либо по причине механического повреждения зуба.

Основным симптомом развития пульпита считается сильная зубная боль. Кроме того, у больного наблюдается отсутствие аппетита и повышенная чувствительность к холодной и горячей пище. Когда патология приобретает более тяжелую форму, у пациента поднимается высокая температура тела.

Во время операции больно не будет

Депульпирование – болезненная операция. Поэтому перед процедурой стоматолог обезболивает поврежденный зуб. Он может использовать проводниковую анестезию, делая один или несколько уколов около необходимого для блокады нерва. В экстренном случае понадобится проводниковая анестезия – блокада тройничного нерва, «выключающая» чувствительность зубочелюстной системы.

Проводниковая анестезия

Для анестезии должны использоваться качественные и долго действующие анестетики: «Прилокаин» или «Артикаин» с адреналином, «Бупивакаин». Если нужно снять нервозность пациента, стоматолог может дать ему успокоительное или дополнительно к анестезии провести седацию. В последнем случае пациент будет находиться в полусне – состоянии глубокого расслабления.

Нельзя самостоятельно принимать успокоительные или обезболивающие средства. Выбрать подходящий препарат и его дозировку должен только стоматолог. Иначе вы рискуете сорвать операцию и навредить своему здоровью.

Депульпирование и измерение зубных каналов

Из подготовленного зуба частично или полностью изымается пульпа. Для частичного удаления используются стоматологический экскаватор, шаровидные боры и эндборы, зонд с наконечниками. Для полного – пульпоэкстракторы. При удалении части пульпы стоматолог останавливает кровотечение с помощью стерильных тампонов и адреналина.

В отдельных случаях перед удалением пульпарных тканей врач может сначала «умертвить» их специальной стоматологической пастой. Затем наложить временный пломбировочный материал и провести депульпирование спустя несколько дней.

Если пульпа удалена полностью, стоматолог измеряет длину каналов зуба. Эта процедура помогает избежать последствий, которые влекут за собой излишек или нехватка пломбировочного материала. К примеру, вышедший за края корневого канала материал может привести к дальнейшим болям или травмированию нерва челюсти. Для измерения каналов стоматолог делает рентген поврежденного зуба и использует специальный электронный инструмент – апекслокатор.

Симптомы пульпита зуба –

Боль при пульпите может быть разной степени выраженности – от незначительной болезненности, которая провоцируется термическими раздражителями, и до острых приступообразных самопроизвольных болей, от которых хочется лезть на стенку. Учитывая разницу в симптоматике, принято выделять 2 формы этого заболевания. Ниже мы описали – какие будет иметь пульпит симптомы и лечение в каждом их этих случаев.

- Острая форма пульпита –для этой формы характерны острые приступообразные боли, которые возникают особенно в ночное время. Характерно, что боль нарастает, при этом безболевые промежутки становятся все короче. Как правило, боль возникает самопроизвольно, т.е. без участия, например, термических раздражителей. Однако в безболевой промежуток она в некоторых случаях может провоцироваться холодом или горячей водой. При пульпите характерно, что после устранения раздражителя боль сохраняется еще около 10-15 минут (это позволяет отличать боль при пульпите – от болей при глубоком кариесе). При последнем боль прекращается сразу после прекращения воздействия раздражителя. Очень часто пациенты даже не могут указать – какой зуб именно болит, что связано с иррадиацией боли по нервным стволам. Боли нарастают из-за постепенного перехода воспаления от серозного – к гнойному. При развитии гнойного воспаления в пульпе боли становятся пульсирующими, стреляющими, а безболевые промежутки практически полностью исчезают.

- Хроническая форма пульпита –при этой форме воспаление носит невыраженный характер. Пациенты обычно жалуются на небольшие ноющие боли, возникающие чаще всего от воздействия тепловых и холодовых раздражителей. Иногда, кстати, при этой форме боли могут и вообще отсутствовать. Имейте в виду, что хроническая форма пульпита может периодически обостряться, и в периоды обострения воспаления – симптомы будут точно такие же, как и при острой форме.

К чему приводит удаление пульпы

Как уже говорилось выше, пульпа является важной составляющей частью зуба. Поэтому при ее удалении прекращается питание костного образования, а также его защита. В связи с этим, как бы пациент не радовался отсутствию болевого синдрома, после хирургического вмешательства зуб навсегда остается «мертвым».

Гибель функционирования костных тканей ведет к таким последствиям:

- Хрупкость эмали.

- Уязвимость зуба во время пережевывания пищи.

- Изменения цвета эмали.

- Деформация коронки при повышенной нагрузке.

Помимо этого, срок службы депульпированного зуба составляет не более 10 лет.

В каких случаях нельзя проводить депульпирование

Операция назначается только после тщательного осмотра пациента и сбора анализов. При необходимости может понадобится консультация других специалистов: терапевта, эндокринолога, пародонтолога. В отдельных случаях удаление пульпарных тканей противопоказано из-за риска обострений сопутствующих заболеваний и ухудшения самочувствия.

Нельзя делать депульпирование, если во рту есть язвы

Депульпирование нельзя проводить при наличии:

- вирусных или инфекционных болезней: ОРВИ, гриппа, инфекционного гепатита;

- язвенных поражений полости рта;

- проблем с психикой;

- заболеваний сердечно-сосудистой или кровеносной систем;

- опухолей;

- абсцессов (гнойных нарывов) во рту;

- беременности на первом и третьем триместре, во второй триместр – в экстренных случаях и с осторожностью;

- инфицирования дыхательных путей.

Формы и симптомы заболевания

Выделяют две формы пульпита с различными вариантами течения:

- Острую (серозную, гнойную).

- Хроническую (фиброзную, гангренозную, гипертрофическую).

У детей острая форма стремительно перетекает в хронический пульпит. Порой от начала развития патологии проходит всего несколько часов.

Острый пульпит

Малыши от 3-х до 6-ти лет больше подвержены острому пульпиту. Связано это с особенностью роста молочников. Через 1,5 – 2 года после прорезывания окончательно формируются однокоренные, а спустя 2,5 – 3 года – многоканальные. Острый пульпит развивается исключительно в зубах с полностью сформированными корневыми каналами и перед физиологической резорбцией – так называемого «рассасывания» перед появлением постоянных единиц.

Острый пульпит молочного зуба характеризуется:

- Интенсивной болью. Она возникает даже без действия раздражителей и усиливается в вечернее время.

- Дискомфортом при смыкании челюстей.

- Болезненной реакцией на горячее и холодное.

- Незначительным отеком десен и увеличением лимфатических узлов.

- Признаками интоксикации: головной болью, повышенной температурой.Малыши от 3-х до 6-ти лет больше подвержены острому пульпиту.

Важно! Если у ребенка гнойная форма острого пульпита, то болезненные ощущения будут усиливаться от горячего, а от холодного снижаться. Кроме того, появляется симптом так называемой «блуждающей» боли, когда сложно определить, какой именно зуб воспален.

Хронический пульпит

Чаще всего появляется на фоне острого пульпита. Но иногда воспалительный процесс развивается самостоятельно. В этом случае он долгое время протекает скрытно, практически бессимптомно и является следствием не пролеченного кариеса или предыдущей некорректной терапии.

Главный визуальный признак, по которому можно различить формы пульпита, – маленькое белое пятнышко на эмали. Оно появляется при остром виде патологии.

Симптомы хронического пульпита зависят от его формы:

- Фиброзная встречается чаще всего. Боль появляется после воздействия раздражителей и быстро проходит. Из-за дискомфорта при касании, дети избегают жевать на пораженную часть. В результате вокруг зуба скапливается налет, который провоцирует воспаление пародонта.

- Гангренозная обычно протекает безболезненно. В некоторых случаях возможен дискомфорт при приеме горячей пищи. Однако он появляется не сразу, а через некоторое время после действия раздражителя. Дополнительными признаками выступают изменение цвета эмали, распирающие ощущения и гнилостный запах.

- Гипертрофическая форма у ребенка встречается редко. Для нее характерно сильное разрушение коронки, разрастание пульпы и боль при надавливании.

Показания и противопоказания к вмешательству

Экстирпация пульпы проводится в следующих случаях:

- необратимые варианты развития пульпита;

- пародонтогенный пульпит;

- перелом коронки зуба, сопровождающийся вовлечением в процесс пульпы.

- отсутствие эффекта от консервативного лечения воспалительного процесса.

Пульпэктомию также могут проводить и при полностью здоровой пульпе. Это делается в тех случаях, когда нужно произвести подготовку зубов к установке протеза.

Как и у любого хирургического вмешательства, к проведению ампутации пульпы есть противопоказания, в частности:

- полная непроходимость корневого канала;

- рассасывающийся корень в молочном зубе;

- наличие несформировавшегося корня в зубе;

- тяжелые соматические заболевания;

- иммунодефицитные состояния;

- непереносимость анестезии.

Диагностика пульпита

Для того чтобы поставить правильный диагноз, стоматологу потребуется провести ряд медицинских манипуляций.

Визуальный осмотр и перкуссия

Во время обращения пациента врач сначала производит визуальный осмотр его ротовой полости и оценивает состояния лица. При этой процедуре он обращает внимание на следующие факторы:

- поврежден ли зуб;

- изменена ли форма лица;

- в каком состоянии находятся пломбы;

- присутствует ли отек слизистой рта.

Помимо этого, специалист оценивает состояние десен, при этом проверяя наличие пародонтальных карманов. Наряду с визуальным осмотром, врач проводит перкуссию. Для этого он простукивает определенные участки для обнаружения больного зуба.

Зондирование

При этом методе используется специальный стоматологический инструмент – экскаватор. С его помощью врач удаляет края стенок кариозной полости зуба и расширяет его отверстие. Проведя осмотр, стоматолог сравнивает чувствительность стенок и дна костного образования. Затем он оценивает консистенцию пульпы и ее цвет.

ЭОД

Электродиагностика имеет большое значение в выявлении пульпита. Для проведения ЭОД используют электроды с разной силой тока. Прикладывая их к определенным зонам ротовой полости, стоматолог с точностью определяет, какие зубы не соответствуют медицинским нормам.

Однако пациентам, у которых наблюдается гайморит или ринит, этот метод диагностики противопоказан. Дело в том, что эти патологии изменяют показатели силы тока, искажая результаты обследования.

Температурная проба

Чтобы уточнить диагноз врач использует температурные пробы. Для этого в ротовую полость пациента сначала вводятся тампоны, смоченные водой разной температуры. По болевым ощущениям больной определяет, какой именно зуб деформирован. Если пациент путается и не может определить, где находится болевая зона, стоматолог проводит орошение рта с помощью шприца.

Рентгенография

Рентгенография назначается в комплексе с другими методами диагностики. Дело в том, что рентгеновские лучи не всегда могут выявить все нарушения. Однако используя этот метод, можно определить скрытые нарушения структуры пульпы и последствия ее воспаления. Помимо этого, рентгеновский снимок покажет видоизменение корня зуба.

Проведя все методы диагностики, стоматолог выявит стадию развития воспалительного процесса пульпы. От точности поставленного диагноза зависит тактика дальнейших действий.

Последствия пульпита

В начальной стадии развития пульпита поражается только коронка пульпы. В дальнейшем заболевание продвигается в верхнюю часть корня зуба и выходит за его пределы. В этот момент начинают воспаляться ткани, окружающие зуб. Такая патология называется – периодонтит. Такое заболевание считается одним из первых осложнений пульпита. Далее патология приобретает более тяжелую форму и приводит к таким последствиям:

Флюс. Заболевание характеризуется гнойным поражением поддесневого или поднадкостного участка десны, где расположено ложе больного зуба.

Остеомиелит. Этот карбункул представляет собой гнойно-некротический дефект кости челюсти и прилегающих мягких тканей.

Абсцесс. Патология выражается наличием гнойного скопления в мягких тканях и костных образований лицевой части человека. Симптоматика абсцесса обуславливается поражением четких границ клетчатки и костей, а также пространства между ними.

Флегмона. Опасная болезнь для здоровья человека. Возникает флегмона по причине попадания гноя в пространства ткани лица. В отличие от абсцесса эта патология не имеет четких границ воспалительного процесса. Поэтому при тяжелой форме болезни возможен летальный исход.

Сепсис. Тяжелое инфекционное заболевание, которое развивается при проникновении и движении в крови патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Отличительной чертой патологии является то, что она поражает не отдельные участки лица, а весь организм в целом.

Амилоидоз. При этом заболевании в тканях и органах лица из-за нарушения белкового обмена образуется отложение амилоида. В результате нарушается функциональность органов пищеварительной системы.

Чтобы не допустить таких тяжелых последствий, при возникновении болей в ротовой полости необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение. В этом случае врач сможет вовремя диагностировать пульпит и приступить к его лечению.

Подготовка к изъятию пульпы

Как только анестезия подействует, стоматолог приступает к сверлению зуба бормашиной, удаляя кариозные участки. Чтобы добраться до пульпарной камеры, врачу приходится высверливать и здоровые ткани зуба. Даже если кариес отсутствует, ему придется сделать то же самое.

Чтобы в обработанную зубную полость не попала инфекция изо рта, стоматолог изолирует слюну с помощью специальной латексной пластины – раббердама (коффердама). Вместо пластины в некоторых стоматологических клиниках используются слюноотсосы. Затем для полного обеззараживания промывает полость зуба противобактериальным средством.

Коффердам — латексная пластина для изоляции слюны

Для чего удаляют пульпу

Чтобы жевательную функцию зуб и его, изымают пульпарные ткани, предотвращая дальнейшее распространение инфекции. Депульпированный зуб сереет, становится со временем хрупким. Желательно после пломбирования накрыть его коронкой для продления срока службы. Врачи всячески стараются избежать полного удаления питающей его пульпы, чтобы сохранить зуб живым. Однако, зачастую, пациенты обращаются за помощью слишком поздно.

Биологический метод лечения, сохраняющий зуб живым, возможен при двух условиях:

- ранняя стадия развития пульпита (когда поражена только небольшая часть пульпы),

- возраст пациента не более 25 лет.

И, конечно, такое лечение возможно, если форма протекания пульпита хроническая, а не острая.

К сожалению, статистика свидетельствует, что некачественное пломбирование происходит в 60-70% случаев лечения пульпита и вызывает необходимость лечения заново.

Как удаляют нерв из зуба – видео, этапы

Удаление нерва зуба является классическим методом лечения пульпита. Его суть заключается в проведении следующих этапов –

- высверливание всех пораженных кариесом тканей (рис.2),

- удаление пульпы зуба (проводится при помощи специального инструмента),

- механическое расширение каналов (рис.3),

- пломбирование каналов корня зуба (рис.4),

- пломбирование коронковой части куба (рис.5).

Ниже мы более подробно распишем каждый этап лечения пульпита, возможно, эта информация поможет вам выявить горе-стоматолога, и предупредить некачественное лечение и его осложнения.