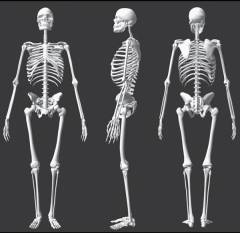

Анатомия костей

Опорно-двигательная система человека состоит из жесткого каркаса из костей и подвижных мышц. В зависимости от генетики, тело может включать от 200 до 208 костей. Каждая кость — самостоятельный орган с уникальной формой и структурой, определяемой ее функцией. Кости имеют метаболизм, который зависит от общего обмена веществ. Их внутренняя структура изменяется в ответ на нагрузки, а при травмах они способны к регенерации.

Классификация костей по форме:

- длинные и короткие трубчатые (бедренные, плечевые кости, фаланги пальцев);

- плоские (лопатка, кости свода черепа);

- смешанные (грудина, позвонки и др.).

Длинные кости преобладают по длине, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки благодаря внутренним перегородкам, обеспечивающим прочность при минимальном весе. Плоские кости имеют большую поверхность и участвуют в образовании полостей: кости свода черепа формируют его ограничение, лопатки поддерживают грудную клетку, а подвздошные кости создают полость большого таза. Смешанные кости имеют разнообразные формы и суставные поверхности.

Кости на две трети состоят из неорганических веществ, в основном гидроксиапатита кальция, и на одну треть — из органических (белки, углеводы, небольшое количество жиров). Они содержат почти все элементы периодической таблицы. Вода, важный компонент, влияет на гибкость кости; у детей ее больше, что делает их кости более эластичными. Баланс ионов кальция и фосфора регулируется гормонами, такими как паратгормон и соматостатин. Повышение уровня паратгормона приводит к вымыванию кальция из костей, снижая их прочность, но увеличивая гибкость.

Остеомиелит может развиться в любой кости, но чаще всего — в длинных трубчатых. Это связано с особенностями их васкуляризации, которые будут рассмотрены в разделе о механизме развития остеомиелита. Поэтому важно обратить внимание на строение длинных трубчатых костей.

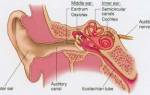

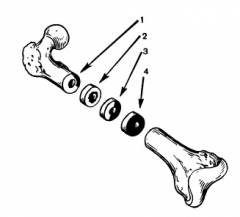

Трубчатая кость состоит из тела (диафиза) и двух концов (эпифизов). Полоса ткани шириной 2-3 см между диафизом и эпифизами называется метафизом, отвечающим за рост кости в длину.

На поперечном сечении кость выглядит так: в центре диафиза находится костномозговой канал с красным костным мозгом, количество которого варьируется в зависимости от активности кроветворения. Вокруг канала расположено костное вещество, делящееся на губчатое и компактное. Губчатое вещество ближе к центру и на концах кости, его структура включает полости с желтым костным мозгом, который может преобразовываться в красный при необходимости. Основную опорную функцию выполняет компактное вещество, окружающее губчатое и в основном находящееся в области диафиза. В эпифизах и метафизах губчатое вещество организовано в перегородки, располагающиеся параллельно вектору наибольшей нагрузки и перестраивающиеся по мере необходимости.

Оболочка кости состоит из надкостницы в области диафизов и суставных хрящей в области эпифизов. Надкостница — тонкая оболочка, производящая остеобласты, что способствует росту костей в толщину и их регенерации при переломах. В надкостнице есть отверстия для кровеносных сосудов, образующих сеть, часть которой питает надкостницу, а другая проникает в кость, образуя капилляры для питания губчатого и компактного вещества, а также костного мозга. Сосуды в костном мозге фенестрированы, что позволяет эритроцитам поступать в кровеносное русло через отверстия в стенках.

Для понимания механизма развития гематогенного остеомиелита важно обратить внимание на метафиз, который часто становится местом воспалительного процесса. Метафиз отвечает за рост кости в длину, что требует высокой метаболической активности и питания. Поэтому в метафизах расположена разветвленная капиллярная сеть, обеспечивающая необходимое кровоснабжение.

Суставные поверхности на краях кости покрыты гиалиновым хрящом. Питание хряща осуществляется как за счет внутрикостных сосудов, так и благодаря синовиальной жидкости в суставной полости. Хрящ выполняет амортизационную функцию, смягчая вибрации и сотрясения, предотвращая повреждение костной ткани.

Врачи отмечают, что остеомиелит представляет собой серьезное воспалительное заболевание костной ткани, которое может возникнуть в результате инфекции. Основными причинами его развития являются травмы, хирургические вмешательства, а также наличие хронических заболеваний, таких как диабет. Симптомы остеомиелита включают сильную боль в области пораженной кости, отек, покраснение и повышение температуры тела. Важно отметить, что ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении. Врачи рекомендуют проводить рентгенографию, МРТ и анализы крови для подтверждения диагноза. Лечение может включать антибиотикотерапию, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство для удаления некротических тканей. Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Причины остеомиелита

Непосредственной причиной остеомиелита является проникновение патогенных бактерий в костную ткань, что вызывает гнойное воспаление. Наиболее распространённым возбудителем является золотистый стафилококк, реже встречаются протей, синегнойная палочка, гемолитический стрептококк и кишечная палочка.

В зависимости от количества возбудителей выделяют:

- монокультуру;

- смешанную культуру;

- отсутствие роста возбудителя на питательных средах.

Для воспаления необходимо наличие предрасполагающих и пусковых факторов.

Предрасполагающие факторы остеомиелита:

- очаги скрытой инфекции (миндалины, кариес, аденоиды, фурункулы и др.);

- повышенный аллергический фон;

- ослабленный иммунитет;

- физическое истощение;

- длительное голодание.

Пусковые факторы остеомиелита:

- травма;

- ожог;

- обморожение;

- респираторная вирусная инфекция (ОРВИ);

- поднятие тяжестей;

- острый стресс.

Случаи остеомиелита у новорожденных связаны с очагами скрытой инфекции у матери. Микробы не проникают к плоду через пуповину, поэтому причина кроется в аллергизации, повышающей уровень иммуноглобулинов и факторов размножения лимфоцитов, что увеличивает риск воспаления после перерезки пуповины.

Механизм развития остеомиелита не до конца изучен, но существуют несколько теорий, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Среди теорий выделяют:

- сосудистую (эмболическую);

- аллергическую;

- нервно-рефлекторную.

Внутрикостные сосуды образуют обширную сеть. Увеличение капилляров снижает скорость кровотока, особенно в метафизе, что увеличивает риск тромбообразования и некроза. Присоединение бактериемии или пиемии приводит к гнойному остеомиелиту. Высокая частота первичного очага остеомиелита в эпифизах объясняется слепым завершением сосудов, питающих суставной хрящ.

Эксперименты показывают, что бактериальные сгустки вызывают воспаление лишь в 18% случаев, но при сенсибилизации остеомиелит развивается в 70% случаев. Это указывает на то, что повышенный аллергический фон увеличивает риск заболевания. Даже незначительная травма может вызвать асептическое воспаление, что приводит к сжатию сосудов и замедлению кровообращения, усугубляя воспаление.

Эта теория подчеркивает важность повышения внутрикостного давления для прогрессии воспаления. Лечебные мероприятия должны быть направлены на снижение этого давления.

Эксперименты с животными показали, что спазмолитики снижают риск остеомиелита на 74%. Неблагоприятные воздействия, такие как стресс или травма, вызывают спазм сосудов, что приводит к некрозу. Устранение спазма предотвращает ухудшение кровоснабжения.

Все теории описывают начальные механизмы воспаления. Далее происходит развитие патогенной микрофлоры в костномозговом канале, что повышает внутрикостное давление. При критических значениях гной разрушает костную ткань, прорываясь в суставную полость и вызывая гнойный артрит. Распространение гноя в сторону надкостницы вызывает сильные боли, а при образовании свищевого хода боль и температура снижаются, переходя в хроническую форму.

Менее удачное разрешение происходит при распространении гнойного воспаления на всю кость, что приводит к обширной околокостной флегмоне. Наиболее тяжелый исход наблюдается при генерализации инфекции, что приводит к метастатическим очагам в других костях и органах, вызывая септический шок.

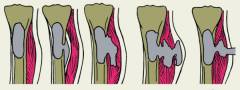

Секвестр — это участок кости, отторгнутый в результате гнойного расплавления. Он является признаком остеомиелита и может выделяться с гноем. Размеры секвестров варьируются, и у детей возможно их рассасывание, тогда как у взрослых это происходит крайне редко.

Секвестры классифицируются по размеру и происхождению на:

- кортикальные;

- центральные (внутриполостные);

- проникающие;

- тотальные (сегментарные, трубчатые).

Кортикальный секвестр образуется из внешнего слоя кости.

Центральный секвестр формируется из внутреннего слоя кости.

Проникающий секвестр охватывает всю толщу кости, оставляя небольшой перешеек здоровой ткани.

Тотальный секвестр представляет собой полное поражение всей толщины кости.

Существует множество классификаций остеомиелита, но в данной статье рассматриваются только клинически значимые.

Клинические формы остеомиелита:

- острый гематогенный остеомиелит;

- посттравматический остеомиелит;

- первичный хронический остеомиелит.

Первичный хронический остеомиелит подразделяется на:

- абсцесс Броди;

- альбуминозный остеомиелит;

- антибиотический остеомиелит;

- склерозирующий остеомиелит.

Гематогенный остеомиелит чаще встречается у детей 3-14 лет, но может развиваться и у новорожденных и пожилых. Чаще страдают мужчины из-за активного образа жизни. Заболевание имеет сезонность, увеличиваясь весной и осенью.

Наиболее частым возбудителем при гематогенном остеомиелите является золотистый стафилококк. Часто локализуется в бедренной, большеберцовой и плечевой костях.

Варианты течения гематогенного остеомиелита:

- обрывной;

- затяжной;

- молниеносный;

- хронический.

Обрывной вариант

Благоприятный вариант с активными восстановительными процессами, заканчивающийся выздоровлением за 2-3 месяца.

Затяжной вариант

Подострое течение с выздоровлением через 6-8 месяцев.

Молниеносный вариант

Стремительное течение с массивным выбросом бактерий в кровь, часто с летальным исходом без экстренной помощи.

Хронический вариант

Длительное течение с периодами ремиссии и рецидивов, образованием секвестров и свищей.

Механизм посттравматического остеомиелита связан с попаданием микроорганизмов в кость открытым путем.

Виды посттравматического остеомиелита:

- огнестрельный;

- послеоперационный;

- после открытого перелома.

В последние десятилетия наблюдается рост остеомиелита с первично-хроническим течением, что связано с загрязнением среды и снижением иммунитета.

Абсцесс Броди

Вялотекущий внутрикостный абсцесс с незначительной симптоматикой, инкапсулируется и может сохраняться много лет.

Альбуминозный остеомиелит

Развивается при неспособности слабого микроорганизма трансформировать асептический транссудат в гной.

Антибиотический остеомиелит

Возникает из-за неоправданного использования антибиотиков, что приводит к медленному размножению микроорганизмов.

Склерозирующий остеомиелит

Редкий вид с подострым началом и образованием небольших секвестров.

По клиническому течению выделяют:

- локальная форма;

- генерализованная форма.

Локальный остеомиелит проявляется сильной болью и отеком, с повышением температуры. Прорыв гноя в межмышечное пространство уменьшает боль.

По расположению выделяют:

- остеомиелит трубчатых костей;

- остеомиелит плоских костей;

- остеомиелит смешанных костей.

Остеомиелит трубчатых костей подразделяется на:

- эпифизарный;

- метафизарный;

- диафизарный;

- тотальный.

Остеомиелит следует рассматривать как предсептический процесс, способный привести к генерализации инфекции.

Начало заболевания похоже на локальную форму, но вскоре появляются симптомы интоксикации. Температура повышается до 39-40 градусов, возникают метастатические очаги инфекции.

Лабораторные исследования помогают в диагностике остеомиелита. В общем анализе крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы, увеличение скорости оседания эритроцитов, развитие анемии и изменения в биохимическом анализе.

Пункция позволяет забрать гной для определения возбудителя и снизить внутрикостное давление. Рентгенография помогает выявить костный некроз и воспаление.

Рентгенологические признаки остеомиелита:

- исчезновение грани между губчатым и компактным веществом;

- очаги костного разрушения;

- утолщение надкостницы;

- секвестры.

Компьютерная томография позволяет выявить рентгенологические признаки и создать 3D-реконструкцию.

Болезни для дифференциальной диагностики:

- аллергический артрит;

- нагноившаяся гематома;

- остеохондроз;

- костные опухоли.

Лечение остеомиелита должно быть комплексным. Эффективна комбинация медикаментозных, хирургических и физиотерапевтических методов. Лечение без операции является ошибкой.

Антибиотики применяются в сочетании с хирургическим лечением. Внутрикостное введение антибиотиков позволяет достичь необходимой концентрации. После бактериологического посева терапия корректируется.

Показаниями к операции являются:

- межмышечная флегмона;

- гнойный артрит;

- секвестр;

- многократные рецидивы.

Противопоказаниями являются хронические заболевания в стадии декомпенсации. Операции проводятся для удаления гнойных очагов.

Операция включает обработку антисептиками, вскрытие поднадкостничной флегмоны и удаление гноя. Затем производится дренирование костномозгового канала.

В промежутках между этапами хирургического лечения пациент иммобилизируется гипсовой лонгетой.

Рекомендации по питанию:

- Пища должна быть богата белком, кальцием и железом.

- Дробное питание 5-6 раз в день.

- Обязательно употребление мяса, яиц, творога, молока, фруктов.

- Пить более 2,5 литров жидкости в день.

Эффективные физиопроцедуры:

- Электрофорез с антибиотиками;

- Ультрафиолетовое облучение;

- УВЧ-терапия.

Лечебная физкультура

В первые 20 дней следует щадить пораженную кость, активно двигать остальные части тела. Постепенно увеличивается длительность и интенсивность упражнений.

Последствия остеомиелита:

Местные последствия:

- патологический перелом;

- ложный сустав;

- анкилоз;

- контрактура;

- деформация кости.

Общие последствия:

- пневмония;

- бактериальный эндокардит;

- почечная недостаточность;

- печеночная недостаточность.

Развитие инфекционного процесса в легких возможно при гематогенном заносе инфекции. Бактериальный эндокардит развивается при длительной циркуляции бактерий в крови. Почечная недостаточность возникает из-за токсических продуктов обмена, а печеночная — из-за гематогенного распространения инфекции.

| Причина | Симптомы и признаки | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Инфекция (бактериальная, грибковая, туберкулезная) через открытую рану, гематогенный путь (из кровотока), контактный путь (из соседних очагов инфекции) | Острая боль в пораженной кости, припухлость, покраснение кожи над очагом, повышение температуры тела, озноб, слабость, гнойные выделения из раны (при наличии), ограничение подвижности сустава, лихорадка, лейкоцитоз | Рентгенография, КТ, МРТ, сцинтиграфия костей, анализ крови (общий анализ, посев крови на стерильность), пункционная биопсия кости с бактериологическим исследованием, анализ гнойного отделяемого. Лечение: антибиотики (длительный курс, подбор антибиотика по результатам посева), хирургическое вмешательство (дренирование абсцесса, некрэктомия, сегментарная резекция кости), симптоматическая терапия (жаропонижающие, обезболивающие) |

| Травма (открытый перелом, операция) | Постепенное развитие симптомов, хроническая боль, отечность, фистулы (свищи), деформация кости, ограничение функции конечности | Как и в случае острой формы, но с учетом хронического течения. Лечение может включать длительную антибиотикотерапию, хирургическую санацию, пластические операции для закрытия фистул, реконструктивные операции. |

| Иммунодефицитные состояния | Сглаженные или атипичные симптомы, медленное развитие заболевания, рецидивирующие инфекции | Коррекция иммунодефицита, антибиотикотерапия, хирургическое лечение |

Остеомиелит — это воспаление костной ткани, чаще всего вызванное инфекцией. Люди часто упоминают, что основными причинами заболевания являются травмы, операции или наличие хронических инфекций. Симптомы могут варьироваться от сильной боли в области пораженной кости до лихорадки и отека. Важно отметить, что ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении. Врачи используют рентген, МРТ и анализы крови для выявления инфекции. Лечение обычно включает антибиотики, а в тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления некротической ткани. Многие пациенты подчеркивают важность своевременного обращения к специалисту для предотвращения осложнений.

Механизм развития остеомиелита

Механизм формирования остеомиелита до сих пор не изучен полностью, хотя заболевание известно на протяжении веков. Существуют несколько теорий, объясняющих процесс развития остеомиелита, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны, что не позволяет выделить одну как основную.

Среди теорий, объясняющих развитие остеомиелита, выделяют:

- сосудистую (эмболическую);

- аллергическую;

- нервно-рефлекторную.

Сосудистая (эмболическая) теория

Внутрикостные сосуды образуют обширную сеть. Увеличение капилляров расширяет их просвет, снижая скорость кровотока. Это особенно заметно в метафизарной области с развитой капиллярной сетью. Замедление кровотока повышает риск тромбообразования и некроза. Присутствие микроорганизмов в крови (бактериемия) или гнойных сгустков (пиемия) может привести к гнойному остеомиелиту. Высокая частота первичного очага остеомиелита в эпифизах объясняется слепыми окончаниями сосудов, питающих суставной хрящ. При травмах некроз кости может развиваться под хрящом, где скорость кровотока ниже, в отличие от самого хряща, который получает питание из двух источников и более устойчив к ишемии.

Аллергическая теория

В серии экспериментов на животных установлено, что бактериальные сгустки, проникающие в кость, вызывают воспаление в 18% случаев. При сенсибилизации сывороткой от другого животного остеомиелит развивался уже в 70% случаев. Это указывает на то, что аллергическая реакция значительно повышает вероятность остеомиелита. Усиленная сенсибилизация делает даже незначительные травмы способными спровоцировать асептическое воспаление в околососудистой клетчатке, что приводит к сжатию сосудов и замедлению кровообращения, вплоть до его остановки. Это усугубляет воспалительный процесс из-за недостатка кислорода для костной ткани. Отек нарастает, сжимая новые сосуды и увеличивая площадь пораженной кости, создавая замкнутый круг. Если в область асептического воспаления попадает патогенный микроорганизм, это может привести к гнойному остеомиелиту.

Эта теория не только описывает механизм развития остеомиелита, но и подчеркивает важность повышения внутрикостного давления в прогрессировании воспалительного процесса. Основные лечебные мероприятия должны сосредоточиться на снижении внутрикостного давления, что можно достичь через пункцию костномозгового канала или трепанацию кости.

Нервно-рефлекторная теория

Для подтверждения гипотезы были проведены эксперименты с подопытными животными, разделенными на две группы. Одной группе вводили спазмолитические препараты, другой — нет. Обе группы подвергались провокационным воздействиям для искусственного вызова остеомиелита. Результаты показали, что у животных, получавших спазмолитики, остеомиелит развивался на 74% реже.

Эта закономерность объясняется следующим образом. Негативное воздействие на организм, такое как стресс, болезнь или травма, вызывает рефлекторный спазм сосудов, включая сосуды костной ткани, что может привести к некрозу кости. Устранение спазма медикаментами предотвращает ухудшение кровоснабжения и развитие остеомиелита, даже при наличии небольшой бактериемии.

Представленные теории объясняют начальные механизмы воспалительного процесса. Далее происходит размножение патогенной микрофлоры в костномозговом канале, что приводит к повышению давления внутри кости. При достижении критических значений гной разрушает костную ткань, прорываясь в суставную полость и вызывая гнойный артрит. Распространение гноя к надкостнице вызывает сильные боли из-за его накопления под ней, что приводит к отслойке. Со временем гной расплавляет надкостницу, проникая в окружающие мягкие ткани и образуя межмышечную флегмону. Завершающим этапом является выход гноя на поверхность кожи с образованием свищевого хода, что снижает боль и температуру, переводя острый остеомиелит в хроническую форму. Такой исход считается наиболее благоприятным.

Менее удачным является случай, когда гнойное воспаление охватывает всю кость. Это приводит к расплавлению костной ткани и надкостницы в нескольких местах, образуя обширную околокостную флегмону, открывающуюся на коже в нескольких точках. Исходом становится значительное разрушение мышечной ткани с образованием спаек и контрактур.

Наиболее тяжелый исход наблюдается при генерализации инфекции. В этом случае в кровь попадает большое количество патогенных микроорганизмов, образующих метастатические очаги инфекции в других костях и органах, что приводит к остеомиелиту в соответствующих костях и нарушению функций органов. Часть микробов уничтожается иммунной системой, выделяя эндотоксин, который в малых количествах вызывает повышение температуры, а в больших — резкое падение артериального давления и шок. Септический шок является наиболее необратимым и плохо поддается лечению, часто приводя к летальному исходу.

Процесс формирования секвестров также заслуживает внимания. Секвестр — это участок кости, свободно плавающий в полости костномозгового канала, отторгнутый в результате гнойного расплавления. Он является признаком остеомиелита. При наличии свищевого хода секвестр может выделяться с гноем. Размеры секвестров зависят от глубины поражения. У детей может происходить резорбция секвестра в острую фазу заболевания. При переходе в хроническую стадию вокруг него образуется защитная капсула, препятствующая рассасыванию и прикреплению к здоровой кости. У взрослых рассасывание происходит крайне редко, а у пожилых — вообще не происходит.

Секвестр можно обнаружить при рентгенографии или компьютерной томографии пораженной кости. Его выявление является показанием для оперативного лечения остеомиелита с удалением секвестра, так как он поддерживает воспалительный процесс.

Секвестры делятся на следующие виды:

- кортикальный;

- центральный (внутриполостной);

- проникающий;

- тотальный (сегментарный, трубчатый).

Кортикальный секвестр образуется из внешнего слоя кости и часто включает участок надкостницы, отделяясь за пределами кости.

Центральный секвестр формируется из внутреннего слоя кости, некроз располагается циркулярно. Размеры таких секвестров редко превышают 2 см и отделяются только в сторону костномозгового канала.

Проникающий секвестр охватывает всю толщу кости в одной полуокружности, при этом должен присутствовать небольшой перешеек здоровой ткани. Эти секвестры могут быть крупными и отделяются как внутри, так и снаружи кости.

Тотальный секвестр — это полное поражение всей толщины кости, что часто приводит к патологическим переломам и ложным суставам. Размеры таких секвестров максимальны и зависят от толщины кости, отделение происходит либо распадом на меньшие участки, либо полным смещением от кости.

Клинические формы и стадии остеомиелита

Существует несколько способов классификации остеомиелита. В этой статье рассмотрим только те, которые имеют клиническое значение и влияют на диагностику и лечение.

Клинические формы остеомиелита:

- острый гематогенный остеомиелит;

- посттравматический остеомиелит;

- первичный хронический остеомиелит.

Первичный хронический остеомиелит делится на:

- абсцесс Броди;

- альбуминозный остеомиелит;

- антибиотический остеомиелит;

- склерозирующий остеомиелит Гарре.

Острый гематогенный остеомиелит

Данный вид остеомиелита возникает, когда патогенные микроорганизмы проникают в сосуды костной ткани, вызывая воспаление. Наиболее уязвимы дети от 3 до 14 лет, но гематогенный остеомиелит может развиваться и у новорожденных, взрослых и пожилых.

Статистика показывает, что чаще всего заболевание затрагивает мужчин, что связано с их активным образом жизни и повышенным риском травм. Также наблюдается сезонность: количество случаев увеличивается весной и осенью, когда растет число острых вирусных инфекций.

Наиболее распространенным возбудителем гематогенного остеомиелита является золотистый стафилококк. Реже встречаются протей, гемолитический стрептококк, синегнойная и кишечная палочка. Остеомиелит чаще локализуется в бедренной, большеберцовой и плечевой костях, что указывает на связь между длиной кости и вероятностью заболевания.

Варианты течения гематогенного остеомиелита:

- обрывной;

- затяжной;

- молниеносный;

- хронический.

Обрывной вариант

Наиболее благоприятный, при котором реакция организма выражена, а восстановительные процессы активны. Выздоровление происходит за 2-3 месяца.

Затяжной вариант

Характеризуется подострым и длительным течением. Несмотря на слабую активность восстановительных процессов и низкий иммунный статус, выздоровление наступает через 6-8 месяцев.

Молниеносный вариант

Самый стремительный и тяжелый, с резким выбросом бактерий в кровь. Чаще всего связан с стафилококками. Хотя этот микроб не выделяет экзотоксинов, он легко разрушается, что приводит к высвобождению агрессивного эндотоксина, способного вызвать резкое падение артериального давления. Без экстренной помощи смерть головного мозга может наступить через 6 минут.

Хронический вариант

Заболевание длится более 6-8 месяцев, с периодами ремиссий и обострений. Характерно образование секвестров (участков омертвевшей ткани), поддерживающих воспаление. Свищи открываются и закрываются в зависимости от фаз обострения. Извивающиеся свищи могут провоцировать повторное воспаление. Длительное воспаление вокруг свищей приводит к образованию соединительной ткани, что может вызвать рубцевание и атрофию мышц. Хроническое воспаление также увеличивает риск амилоидоза, затрагивающего соответствующие органы.

Посттравматический остеомиелит

Механизм посттравматического остеомиелита связан с проникновением патогенных микроорганизмов в костную ткань через открытые раны, возникающие при контакте с загрязненными предметами и окружающей средой.

Выделяют следующие типы посттравматического остеомиелита:

- огнестрельный;

- послеоперационный;

- после открытого перелома и другие.

Протекание форм остеомиелита зависит от типа и количества возбудителя, попавшего в рану.

Первичный хронический остеомиелит

В последние годы увеличилось количество случаев остеомиелита с первично-хроническим течением. Основные факторы — загрязнение окружающей среды, снижение иммунной защиты, нерациональное применение антибиотиков и другие причины. Эти формы остеомиелита имеют медленное течение, что затрудняет диагностику.

Абсцесс Броди

Внутрикостный абсцесс с медленным развитием и незначительной симптоматикой возникает при взаимодействии слабого возбудителя с сильной иммунной системой. Абсцесс быстро инкапсулируется и может сохраняться в таком состоянии много лет. Небольшая болезненность ощущается при нажатии на кость и постукивании в области абсцесса. На рентгеновских снимках видно образование полости в кости без секвестров. Реакция надкостницы на раздражение слабо выражена.

Альбуминозный остеомиелит

Этот тип остеомиелита возникает, когда слабый микроорганизм не может преобразовать асептический транссудат в гной. Основной признак — выраженная инфильтрация тканей вокруг кости. Несмотря на значительный отек, болезненность остается низкой. На рентгенограммах наблюдается слабая реакция надкостницы с поверхностными фиброзными наложениями.

Антибиотический остеомиелит

Антибиотический остеомиелит возникает из-за неоправданного применения антибиотиков. При постоянной концентрации антибиотика в крови патогенные микроорганизмы в кости не уничтожаются, так как уровень антибиотика в костной ткани остается низким. В результате микробы медленно размножаются и инкапсулируются. Клинические и параклинические данные в таких случаях ограничены.

Склерозирующий остеомиелит

Этот редкий вид остеомиелита характеризуется подострым началом, тупыми ночными болями в области пораженной кости и температурой не выше 38 градусов. Периоды затишья чередуются с рецидивами. Характерно образование небольших секвестров. На рентгеновских снимках реакция периоста проявляется только в начале заболевания, а затем исчезает. При оперативном вмешательстве выявляется выраженное склерозирование костномозгового канала.

Симптомы остеомиелита

По клиническому течению выделяют несколько типов остеомиелита:

- локальный;

- генерализованный.

Локальный остеомиелит

Клинический местный остеомиелит проявляется интенсивной распирающей болью, охватывающей пораженную кость. При осторожной перкуссии можно выявить область наибольшей болезненности над воспалительным очагом. Нагрузка на кость и движения в соседних суставах ограничены из-за болевых ощущений. Кожа над воспаленной зоной горячая и красная. Яркий отек, особенно при межмышечной флегмоне, вызывает натяжение кожи и блеск. При пальпации над флегмоной может ощущаться флюктуация. Температура тела колеблется от 37,5 до 38,5 градусов. Прорыв гноя через надкостницу в межмышечное пространство облегчает боль. Образование свища приводит к исчезновению болевых ощущений и других признаков воспаления.

В зависимости от расположения выделяют следующие виды локального остеомиелита:

- остеомиелит трубчатых костей (бедренная, большеберцовая, плечевая кости и др.);

- остеомиелит плоских костей (кости таза, свода черепа и лопатка);

- остеомиелит смешанных костей (надколенник, позвонки, челюсть и др.).

Остеомиелит трубчатых костей делится на:

- эпифизарный;

- метафизарный;

- диафизарный;

- тотальный.

Генерализованный остеомиелит (токсический, септикопиемический)

Необходимо учитывать, что остеомиелит не следует рассматривать только как локализованный процесс. Это заболевание является предсептическим, так как может неожиданно привести к распространению инфекции на любой стадии.

Начало заболевания напоминает локальную форму, но вскоре появляются признаки интоксикации. Температура тела может достигать 39-40 градусов, сопровождаясь ознобом и обильным потоотделением. Метастатические очаги инфекции в различных органах проявляются характерными симптомами. Гнойное поражение легких может проявляться как пневмония с одышкой, бледностью кожи и кашлем с гнойно-кровянистой мокротой. Поражение почек вызывает сильные боли с одной стороны, иррадиирующие в пах, а также боли при мочеиспускании и частые позывы с небольшими объемами мочи. Гнойные метастазы в коронарные сосуды могут привести к гнойному перикардиту, миокардиту или эндокардиту, что проявляется симптомами острой сердечной недостаточности.

Также часто наблюдается мелкая петехиальная сыпь, склонная к слиянию. Поражение головного мозга в основном токсического характера, но возможно и воспаление оболочек мозга, проявляющееся ригидностью затылочных мышц и сильными головными болями. Неврологические нарушения происходят в два этапа: сначала появляются судороги и бред, затем, по мере прогрессирования поражения мозга, симптомы угнетения сознания, включая оцепенение, ступор, прекому и кому.

Общее состояние таких пациентов крайне тяжелое. Симптомы локального остеомиелита отходят на второй план. В большинстве случаев пациент умирает либо от коллапса в начале генерализации инфекции, либо от полиорганной недостаточности в течение ближайших часов, реже суток.

Диагностика остеомиелита

Лабораторные и параклинические исследования играют важную роль в диагностике остеомиелита. Рассмотрим наиболее распространенные и доступные методы, используемые в практике.

Общий анализ крови

В общем анализе крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При локальной форме заболевания количество лейкоцитов составляет 11–12 × 10^9/л (лейкоцитоз). При генерализованной форме этот показатель может увеличиваться до 18–20 × 10^9/л в первые часы болезни, затем снижается до 2–3 × 10^9/л (лейкопения).

Палочкоядерные нейтрофилы при локальной форме составляют 12%, а при генерализованной — 33% (норма до 6%).

Скорость оседания эритроцитов при локальной форме колеблется в пределах 20 мм/час, а при генерализованной может превышать 50 мм/час.

При генерализованной форме наблюдается гемолитическая анемия с апластическим компонентом 1–2 степени. Уровень гемоглобина может снижаться до 80–100 г/л при норме более 120 г/л. Количество эритроцитов составляет 2,5–3,2 × 10^12/л, в то время как норма превышает 3,9 × 10^12/л. Ретикулоциты (молодые формы эритроцитов) находятся на уровне менее 6%. Количество тромбоцитов увеличивается и превышает 480 × 10^9/л.

Общий анализ мочи

В общем анализе мочи выявляются признаки воспалительного процесса и симптомы острого почечного недостатка при генерализованной форме. Наблюдается повышение белка, снижение относительной плотности, а также наличие лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, преимущественно эритроцитарных.

Биохимический анализ крови

В биохимическом анализе крови выявляются признаки воспалительного процесса. При генерализованной форме заболевания наблюдаются симптомы острого недостатка функции почек и печени.

При локальной форме общий белок крови составляет около 70 г/л, а при генерализованной — менее 50 г/л. Уровень альбуминов ниже 35 г/л, а С-реактивный белок увеличивается до 6-8 мг/л.

Трансаминазы печени могут повышаться в 2-10 раз, а прямая и непрямая фракции билирубина значительно увеличены. Протромбин в пределах 98-100% указывает на высокую свертываемость крови и риск синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Показатели щелочной фосфатазы могут увеличиваться в 2-3 раза, уровень фибриногена превышает 5,0 г/л.

Уровень глюкозы в крови может быть как пониженным, так и повышенным, в зависимости от типа инфекционного агента. Электролитный анализ показывает снижение калия, натрия и хлора, а также увеличение кальция и фосфора.

Ультразвуковое исследование

Метод применяется при подозрении на межмышечную флегмону и для исследования свищевых ходов. Он позволяет определить глубину, форму и размеры этих образований.

Инфракрасное сканирование

Этот метод используется в научных исследованиях и является эффективным инструментом для диагностики острого остеомиелита. Он позволяет обнаружить участки тела с повышенной температурой, что особенно важно при генерализованной форме заболевания для определения, в каких костях, помимо основного очага, развивается остеомиелит.

Пункция кости

Пункция выполняет диагностические и терапевтические функции. В диагностике она включает извлечение гноя из воспалительного очага и выявление возбудителя остеомиелита. Лечебная часть направлена на снижение давления внутри кости и создание искусственной фистулы, что помогает остановить воспалительный процесс. Этот метод применим только у детей из-за более мягкой костной ткани по сравнению со взрослыми.

Рентгенография

Наиболее эффективным методом диагностики остеомиелита является рентгенография. Снимки пораженной кости выполняются в двух проекциях, что позволяет точно определить локализацию и степень костного некроза. Первые признаки воспаления у детей могут проявляться на 3-5 день болезни, у взрослых — на 12-15 день. Рекомендуется проводить рентген в день поступления для контроля динамики воспаления.

Рентгенологические признаки остеомиелита:

- исчезновение границы между губчатым и компактным веществом с второй недели;

- очаги костного разрушения и разряжения (остеопороз) круглой или овальной формы;

- утолщение и изменение рельефа надкостницы;

- секвестры различной формы и размера, выявляемые в конце первого месяца.

К 3-4 неделе признаки становятся более выраженными. Гнойные полости увеличиваются и сливаются. Периостальная реакция охватывает здоровую надкостницу. При распространении гноя в суставе увеличивается суставная щель и изменяются формы суставных поверхностей, что приводит к образованию остеофитов.

Компьютерная томография

Данное исследование представляет современный метод визуализации костной ткани. Он позволяет выявить рентгенологические признаки остеомиелита и создать трехмерную модель пораженной области, включая костный каркас и окружающие мягкие ткани. Компьютерная томография также важна для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями костной ткани.

Заболевания для дифференциальной диагностики острого остеомиелита:

- аллергический артрит;

- серьезный ушиб или закрытый перелом;

- гнойная гематома;

- первичная межмышечная флегмона;

- ревматизм и другие.

Заболевания для дифференциальной диагностики хронического остеомиелита:

- вторичный костный туберкулез;

- остеохондроз;

- сифилис;

- фиброзная остеодисплазия;

- костные опухоли и другие.

Лечение остеомиелита

Лечение остеомиелита требует комплексного подхода. Из-за непредсказуемости заболевания необходимо постоянно следить за его динамикой. Наиболее эффективной стратегией терапии является сочетание медикаментозных, хирургических и физиотерапевтических методов. Эта схема активно применяется в ведущих клиниках мира и доказала свою эффективность.

Лечение остеомиелита медикаментами

Лечение остеомиелита медикаментами без хирургического вмешательства является серьезной ошибкой. В терапии применяются различные комбинации антибиотиков, подобранные для эффективного уничтожения инфекции в кости. Монотерапия антибиотиками недопустима, так как даже при внутривенном введении они не достигают необходимой концентрации в костной ткани для уничтожения патогенных бактерий. Низкая концентрация может привести к стертым формам заболевания и мутациям возбудителя, что делает лечение неэффективным.

Антибиотики оправданы только в сочетании с хирургическим лечением, когда они вводятся непосредственно в кость. Во время операции и в течение нескольких дней после нее используются эмпирические схемы антибактериальной терапии, охватывающие широкий спектр вероятных возбудителей. После получения результатов бактериологического посева антибиотикотерапия корректируется: добавляются препараты с узким, но мощным действием на конкретного микроба, а неэффективные средства исключаются.

Также следует учитывать медикаменты для коррекции нарушений в работе органов и систем, а также для регулирования показателей крови, таких как уровень глюкозы и электролитный баланс. Их назначение должно осуществляться специалистами: ревматологом, эндокринологом, невропатологом, кардиологом и другими.

Когда нужна операция при остеомиелите?

Показания для хирургического вмешательства при остеомиелите:

- межмышечная флегмона;

- поднадкостничная флегмона;

- гнойный артрит;

- атипичные формы заболевания;

- секвестр;

- длительно существующие свищи;

- многократные рецидивы.

К противопоказаниям относятся хронические заболевания в стадии декомпенсации, так как операция может вызвать более серьезные осложнения, чем остеомиелит.

В остром периоде операции проводятся для принудительной хронизации процесса. После стихания воспаления начинается санация пораженного очага.

Хирургическое лечение остеомиелита

При остеомиелите важно удалить любой гнойный очаг. Операция при остром остеомиелите проводится, если воспаление достигло стадии гнойного образования. Если воспаление на инфильтративной стадии, операцию лучше отложить. При хроническом остеомиелите показания к хирургическому вмешательству включают удаление очагов хронического воспаления и рубцовых изменений.

Операция проходит в стерильной операционной под общей анестезией. Сначала обрабатывается операционное поле антисептиками и проверяется инструментарий. После подтверждения качества обезболивания выполняется первый разрез. Достигается воспалительный очаг, обычно находящийся внутри кости. Освобождается участок кости, соответствующий размеру очага воспаления. Если есть признаки поднадкостничной флегмоны, ее вскрывают и удаляют гной, затем продолжают операцию.

В освобожденной костной ткани сверлят небольшие отверстия, формируя прямоугольник, соответствующий проекции костномозгового канала. Затем электролобзиком прорезаются промежутки между отверстиями, отделяя пластину костной ткани и открывая очаг остеомиелита – дно костномозгового канала. Содержимое канала очищается, полость промывается антисептиками. В канал устанавливается дренажная трубка с боковыми отверстиями, свободный конец выводится за пределы раны и фиксируется, а рана ушивается послойно.

В течение недели костномозговой канал промывается антибиотиками через дренаж. Если из раны выделяется серозное отделяемое, указывающее на чистоту, выполняется повторное открытие для доступа к каналу. Дренаж удаляется, и в полость помещается лоскут поперечнополосатой мышцы с питающим сосудом, что предотвращает накопление анаэробных бактерий и рецидив остеомиелита. После пластики рана снова ушивается, оставляя небольшой дренаж в мягких тканях, который удаляется по мере заживления.

Между первым и вторым этапами хирургического лечения, а также некоторое время после, пациент иммобилизируется гипсовой лонгетой, охватывающей два ближайших сустава. Лонгета имеет преимущества: рана не запирается, ее можно снять для контроля за заживлением, и она легче.

Эта техника является наиболее распространенной в мире. Однако наука продолжает развиваться, и появляются новые методы операций, которые могут заменить существующие.

Питание при остеомиелите

Практические советы по питанию при остеомиелите:

- Рацион должен содержать белки, кальций и железо.

- Рекомендуется есть небольшими порциями 5-6 раз в день для лучшего усвоения.

- В меню обязательно должны быть мясо, яйца, творог, молоко, яблоки и бананы хотя бы раз в день.

- Фрукты должны составлять треть рациона.

- Потребление жидкости должно превышать 2,5 литра в день.

- При наличии сопутствующих заболеваний обмена веществ лучше обратиться к врачу-диетологу для составления диеты.

Физиопроцедуры при остеомиелите

Наиболее эффективными физиотерапевтическими процедурами при остеомиелите являются:

- Электрофорез с антибиотиками, который проводят в течение 7-10 дней после операции.

- Ультрафиолетовое облучение в солярии для улучшения кальциево-фосфорного обмена назначается на 10 дней, начиная с 2-3 недель после операции.

- УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) начинается с 10-14 дня после операции. Курс включает 10-15 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Лечебная физкультура

В первые 20 дней следует бережно относиться к пораженной кости, активно задействуя остальные части тела для предотвращения пролежней и поддержания тонуса. Упражнения выполняются в постели в положении лежа, продолжительность занятий — 10-15 минут дважды в день.

Со временем продолжительность занятий увеличивается до 20-30 минут, а характер упражнений меняется, акцентируя внимание на укреплении мышц и восстановлении координации движений оперированной конечности. Завершающим этапом является формирование правильных и уверенных движений.

Последствия остеомиелита

Последствия остеомиелита делятся на местные и общие.

Местные последствия остеомиелита:

- патологический перелом;

- патологический вывих;

- ложный сустав;

- анкилоз;

- контрактура;

- деформация кости;

- нарушение роста кости;

- аррозивное кровотечение.

Патологический перелом

Патологическим считается перелом кости в области, пораженной болезнью, возникающий под воздействием силы, которая обычно не вызывает повреждений. Это связано с разрушительным влиянием заболевания на костную ткань, что изменяет ее структуру и снижает прочность. В результате перелом может произойти даже при незначительных нагрузках или без них.

Характерной чертой патологических переломов является нарушение формирования костной мозоли и сращения фрагментов кости, что связано с прогрессированием заболевания, вызвавшего перелом.

Патологический вывих

Это состояние характеризуется нарушением соединения суставных поверхностей костей из-за прогрессирования хронического остеомиелита в области сустава. Отличительной чертой является появление вывиха без внешнего воздействия.

Патологический вывих может возникнуть из-за разрушения эпифизов костей, вызванного остеомиелитом, или распространения гнойного процесса на связочный аппарат сустава, что приводит к его разрушению. В обоих случаях наблюдается расхождение суставных поверхностей и аномальные движения вывихнутой кости.

Ложный сустав

Это осложнение проявляется нарушением сращивания костных фрагментов после перелома. При прогрессировании гнойно-воспалительного процесса в области перелома нарушаются механизмы окостенения отломков, и они соединяются рыхлой соединительной тканью, что не обеспечивает надежной фиксации.

Клинически состояние проявляется болевыми ощущениями и аномальной подвижностью в области перелома, что можно определить по истечении двойного времени, необходимого для формирования полноценной костной мозоли.

Анкилоз

Это состояние характеризуется полной потерей подвижности в суставе из-за сращения суставных поверхностей костей. Оно может возникнуть в результате длительного гнойно-воспалительного процесса в суставной полости, часто на фоне продолжительной иммобилизации, вызванной патологическим переломом.

Между суставными поверхностями может формироваться фиброзная ткань, что затрудняет движение, хотя небольшая подвижность может сохраняться. Если же образуется костная ткань, любые движения становятся невозможными.

Контрактура

Контрактура — это ограничение подвижности в суставе, вызванное повреждением связок, сухожилий, мышц или кожи над суставом. Она может возникнуть из-за гнойно-воспалительного процесса, который разрушает мягкие ткани вокруг сустава и приводит к образованию жестких, неэластичных рубцов, сужающих диапазон движений.

Деформация пораженной кости

В условиях активного гнойно-воспалительного процесса может происходить разрушение кости и прилегающих тканей (мышц, связок, суставных капсул). Это приводит к деформации кости, уменьшению ее размеров и полной потере способности к движению.

Нарушение роста пораженной кости

Рост трубчатых костей в длину продолжается до 22-24 лет, в основном в области между эпифизом и диафизом, где хрящевая ткань сохраняется дольше. Остеомиелит может разрушить эту зону, вызывая гнойное расплавление или преждевременное окостенение. В результате процесс увеличения длины трубчатых костей останавливается, и рост конечности с пораженной костью прекращается.

Аррозивное кровоизлияние

Это состояние возникает из-за гнойно-некротического поражения кровеносного сосуда, что приводит к разрушению стенок и кровоизлиянию в окружающие ткани, такие как мышцы и суставная полость. В области воспаления нарушаются механизмы свертывания крови, что делает аррозивные кровоизлияния обильными и продолжительными.

При повреждении вен возрастает риск попадания инфекции в кровоток, что может привести к ее распространению и образованию вторичных очагов в удаленных органах.

К последствиям остеомиелита относятся:

- пневмония;

- бактериальный эндокардит;

- почечная недостаточность;

- печеночная недостаточность.

Пневмония

Инфекционный процесс в легких может возникнуть из-за гематогенного переноса инфекции, например, при остеомиелите, или через контактный путь, если гнойно-воспалительный процесс локализован в костях грудной клетки, таких как ребра или позвонки.

Бактериальный эндокардит

Воспаление эндокарда возникает из-за попадания патогенных микроорганизмов в кровоток из удаленного источника остеомиелита. Для достижения эндокарда необходима продолжительная циркуляция бактерий в крови, поэтому бактериальный эндокардит чаще развивается при хроническом остеомиелите.

Почечная недостаточность

Развитие состояния связано с циркуляцией в крови бактерий, их токсинов или токсичных веществ, образующихся при гнойно-некротическом разрушении тканей в области остеомиелита. Эти факторы, проходя через почечную ткань, частично задерживаются, что приводит к повреждениям.

При повреждении более 75% почечной ткани почки теряют способность образовывать и выводить мочу. В результате в организме накапливаются продукты обмена, такие как мочевая кислота и мочевина, что негативно сказывается на здоровье.

Печеночная недостаточность

Инфекция проникает в печень через кровь, повреждая ткани и нарушая функции органа. Основные симптомы включают желтуху, асцит (скопление жидкости в брюшной полости), отеки и нарушения сознания (печеночная энцефалопатия).

Вопрос-ответ

Каковы причины остеомиелита?

Основная причина, влияющая на развитие такой болезни, – это инфицирование костных тканей. В кости проникают патогенные микроорганизмы через кровоток оттуда, где расположены очаги воспаления. Также остеомиелит может развиться, если процесс кровоснабжения кости имеет отклонения от нормы.

Какие таблетки пьют при остеомиелите?

Препаратом выбора при остеомиелите считается линкомицин, который способен проникать в костную ткань. При тяжёлом течении заболевания назначают комбинацию двух-трёх антибиотиков с учётом определения чувствительности к ним возбудителя остеомиелита.

Какой анализ крови показывает остеомиелит?

При подозрении на остеомиелит необходимо провести общий анализ крови и определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) или уровня С-реактивного белка, а также рентгенографию пораженной кости.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние симптомы остеомиелита, такие как боль в области пораженной кости, отек и покраснение. При появлении этих признаков немедленно обратитесь к врачу для диагностики и начала лечения.

СОВЕТ №2

Если у вас есть хронические заболевания или вы перенесли операции, следите за состоянием своих ран и обращайте внимание на любые изменения. Профилактика инфекций в этих случаях особенно важна для предотвращения остеомиелита.

СОВЕТ №3

Следуйте рекомендациям врача по лечению остеомиелита, включая соблюдение курса антибиотиков и, при необходимости, физиотерапию. Не прерывайте лечение самостоятельно, даже если симптомы исчезли.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки, чтобы укрепить иммунную систему и снизить риск инфекций, способствующих развитию остеомиелита.