Строение аорты

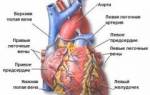

Аорта — крупнейший кровеносный сосуд в организме. Она начинается в левом желудочке сердца и проходит через грудную и брюшную полости, отдавая множество мелких ветвей. Аорта перекачивает артериальную кровь под высоким давлением, поэтому ее стенки толще и более эластичны, что способствует распространению ударной волны при сокращении сердца и объясняет пульсацию аневризм.

Структура аорты включает четыре основных отдела:

- Восходящая аорта. На выходе из левого желудочка ее диаметр составляет 2,5 – 3 см. Она отдает венечные артерии, обеспечивающие кровоснабжение миокарда. В грудной клетке восходящая аорта поднимается вверх, располагаясь сзади и справа от легочного ствола. На уровне второго правого ребра она изгибается влево, переходя в следующий отдел.

- Дуга аорты. Находится позади рукоятки грудины и перекидывается справа налево, отдавая сосуды для верхних конечностей и головы. Крупнейшие ветви — плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия.

- Грудной отдел нисходящей аорты. Начинается на уровне четвертого грудного позвонка, где заканчивается изгиб дуги. Сначала располагается слева от позвоночника, затем проходит спереди от него. На этом уровне аорта отдает множество ветвей, включая межреберные артерии и артерии, питающие пищевод, перикард, трахею и другие органы средостения. Этот отдел заканчивается на уровне диафрагмы, проходя через аортальное отверстие, которое делит ее на грудной и брюшной отделы.

- Брюшной отдел нисходящей аорты. Начинается на уровне диафрагмы и имеет длину 13 – 14 см. На уровне IV – V поясничных позвонков аорта делится на две подвздошные артерии.

Брюшная аорта отдает важные ветви, снабжающие органы брюшной полости. При аневризме патологический процесс может затрагивать и эти сосуды, влияя на кровоток.

От брюшной аорты отходят следующие сосуды:

- Нижние диафрагмальные артерии. Обеспечивают кровоснабжение нижней поверхности диафрагмы.

- Чревный ствол. Короткий и широкий сосуд, который делится на три крупные артерии: левую желудочную, общую печеночную и селезеночную.

- Средняя надпочечная артерия. Тонкий парный сосуд, направляющийся к надпочечникам.

- Верхняя брыжеечная артерия. Начинается от передней стенки аорты на уровне первого поясничного позвонка и снабжает большую часть тонкого кишечника и небольшую часть толстого.

- Почечная артерия. Парный сосуд, обычно отходящий на уровне первого поясничного позвонка, питающий почки.

- Артерии яичка (у мужчин) или яичника (у женщин). Эти артерии отходят ниже почечных и обеспечивают кровоснабжение половых желез.

- Нижняя брыжеечная артерия. Начинается на уровне третьего поясничного позвонка и снабжает значительную часть толстого кишечника.

Брюшная аорта граничит с поджелудочной железой, двенадцатиперстной кишкой и брыжейкой тонкой кишки. Справа от аорты находится нижняя полая вена. Воспалительные процессы в этих органах могут затрагивать аорту, что определяет клинические проявления крупных аневризм. При расширении сосуда он может давить на поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку, имитируя заболевания этих органов.

Для понимания механизма образования аневризм важно рассмотреть строение стенок аорты. На большей части брюшной полости аорта фиксирована к задней стенке с помощью плотного фасциального листка, под которым располагается собственно стенка брюшной аорты.

Стенка аорты состоит из трех слоев:

- Интима. Внутренняя выстилка аорты, состоящая из клеток эндотелиоцитов. Этот слой пропускает питательные вещества и содержит небольшое количество эластических волокон и мышечных элементов. Исследуются свойства интимы, так как предполагается, что эта ткань взаимодействует с липидами, что может объяснять развитие атеросклероза.

- Туника медиа. Содержит множество эластических и мышечных волокон, что способствует умеренному растяжению стенок и восстановлению их формы при пульсации. В аорте пульсация особенно заметна.

- Адвентиция. Состоит из волокон соединительной ткани, обеспечивающих прочность. В этом слое находятся нервы и капилляры, необходимые для питания стенки (1 – 2 мм). Аневризмы чаще всего возникают из-за нарушений в строении эластических и соединительнотканных волокон в среднем и наружном слоях.

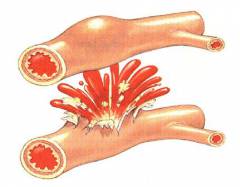

Слои стенки аорты не плотно сращены, что может привести к образованию завихрений при повреждении интимы. Постепенно растущее давление может вызвать образование полости между слоями сосуда, что называется расслоением аорты, а заболевание — расслаивающей аневризмой.

С физиологической точки зрения в аорте наблюдается наибольшее кровяное давление после левого желудочка сердца. В брюшном отделе оно ниже, чем в восходящем, но все равно остается высоким. В таких условиях важен ламинарный ток крови. Если возникают завихрения, скорость кровотока снижается, что происходит в полости аневризм. В слепом мешке или при значительном расширении аорты могут возникать дополнительные потоки. Турбулентность может активировать факторы свертывания крови и привести к образованию тромбов. Снижается общая пропускная способность сосуда, что уменьшает количество артериальной крови, поступающей к органам брюшной полости и нижним конечностям. Это объясняет симптомы и проявления аневризм брюшной аорты.

Аневризма брюшной аорты представляет собой опасное состояние, которое требует внимательного отношения со стороны медицинского сообщества. Врачи отмечают, что основными причинами развития аневризмы являются атеросклероз, гипертония и наследственные факторы. Симптомы могут быть неявными, что затрудняет диагностику: многие пациенты не испытывают дискомфорта до момента разрыва. Однако среди признаков, на которые стоит обратить внимание, выделяют боль в животе или спине, пульсацию в области живота.

Для диагностики аневризмы используются ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Лечение может варьироваться от наблюдения за состоянием пациента до хирургического вмешательства, в зависимости от размера аневризмы и общего состояния здоровья. Врачи подчеркивают важность регулярных обследований для людей из группы риска, так как ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение и предотвращение серьезных осложнений.

Причины аневризмы брюшной аорты

Образование аневризм в брюшной аорте происходит по двум основным причинам. Первая — локальный дефект в стенке сосуда, который может быть врожденным или развиваться на фоне системных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вторая причина — повышенное артериальное давление. У пациентов с гипертонией риск аневризм возрастает из-за значительного внутреннего давления на стенку аорты. Первичное растяжение или разрыв ткани может произойти во время гипертонического криза, а после этого аневризма будет постепенно увеличиваться даже при нормальном давлении. Таким образом, точно определить причину возникновения дефектов сложно, так как на их появление влияют множество заболеваний.

Причины поражения стенки брюшной аорты с образованием аневризмы:

- врожденные аномалии;

- травмы;

- инфекционные воспалительные процессы;

- неинфекционные воспаления;

- дегенеративные изменения;

- осложнения после операций;

- распространение гнойных процессов.

| Причина | Симптом/Признак | Диагностический метод |

|---|---|---|

| Атеросклероз (накопление холестерина и других веществ в стенках артерии) | Боль в животе (часто в нижней части живота или в спине) | УЗИ брюшной полости |

| Генетическая предрасположенность (семейный анамнез аневризмы) | Пульсирующая масса в животе (ощущается при пальпации) | КТ ангиография |

| Высокое кровяное давление | Слабость или головокружение | МРТ ангиография |

| Курение | Тошнота или рвота | Циркулярная рентгенография |

| Возраст (чаще встречается у людей старше 65 лет) | Потеря сознания | Ангиография |

| Травма брюшной полости | ||

| Инфекционные заболевания | ||

| Заболевания соединительной ткани | ||

| Боль в спине | ||

| Одышка | ||

| Потемнение в глазах | ||

| Разрыв аневризмы (резкая, сильная боль в животе, падение артериального давления, шок) |

Врожденные нарушения

Некоторые наследственные заболевания, нарушающие структуру соединительной ткани, могут снижать прочность стенок брюшной аорты, но аневризмы такого происхождения встречаются редко. Наиболее распространённые из них — фибромускулярная дисплазия и синдром Марфана. У пациентов в детском возрасте могут отсутствовать явные проблемы, но со временем слабость соединительной ткани проявляется. В таких случаях аневризма может развиться значительно раньше, чем в возрасте 55-65 лет. Хирургическое вмешательство не всегда успешно, так как проблема не ограничивается локальным дефектом. Даже при пластике аорты (замене участка на искусственный материал) остаётся риск образования аневризм в других участках.

Кроме наследственных заболеваний, существуют аневризмы, возникающие из-за неправильного развития тканей во время внутриутробного формирования. Эти дефекты присутствуют с рождения, и стенки аорты могут быть нормальными. Если врождённые аневризмы небольшие и не угрожают разрывом, хирургическое вмешательство можно отложить до роста ребёнка. Однако регулярные обследования у хирурга и выполнение всех предписанных исследований обязательны.

Аневризма брюшной аорты — это опасное состояние, которое часто остается незамеченным до момента разрыва. Люди, столкнувшиеся с этой патологией, отмечают, что в начале заболевания симптомы могут быть неявными или отсутствовать вовсе. Однако с течением времени могут появляться боли в животе или спине, пульсация в области живота и чувство дискомфорта. Причинами аневризмы чаще всего становятся атеросклероз, высокое кровяное давление и генетическая предрасположенность. Диагностика включает ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Лечение может варьироваться от наблюдения за состоянием до хирургического вмешательства, в зависимости от размера аневризмы и общего состояния пациента. Важно помнить, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно снизить риск серьезных осложнений.

Травмы

Травмы живота редко становятся причиной аневризм брюшной аорты. Сильное механическое воздействие или резкое изменение давления чаще приводит к разрыву сосуда, чем к локальному повреждению стенки, способному трансформироваться в аневризму. Однако после серьезных травм грудной клетки и живота аневризмы фиксируются чаще, чем у людей без травм.

К основным травмам, способствующим образованию аневризмы, относятся:

- Проникающие ранения брюшной полости. Эти травмы нарушают целостность стенки живота и могут повредить аорту. Даже без разрыва с кровотечением вероятность формирования аневризмы возрастает из-за частичного повреждения наружного слоя сосуда. Также существует риск инфекции в брюшной полости, что может привести к перитониту и ослаблению стенки сосуда.

- Закрытые травмы живота и груди. В этом случае аорта не повреждается напрямую. При травме пациент получает сильный удар в область живота или грудной клетки, что вызывает резкий скачок давления внутри брюшной полости, включая аорту. Это может привести к перерастяжению и выпячиванию стенки аорты, что ведет к образованию аневризмы.

Инфекционное воспаление

Инфекционное воспаление называют специфическим, так как оно вызвано определёнными микроорганизмами. В случае брюшной аорты воспаление возникает, когда инфекция проникает в организм через кровоток. Микробы оседают на стенках аорты, вызывая аортит. В ответ организм выделяет вещества для борьбы с инфекцией, что приводит к частичному разрушению тканей стенки аорты. Это ослабляет сосуд, и под давлением крови может образоваться аневризма.

Не все микроорганизмы способны проникать в кровеносную систему. Например, шигеллы, вызывающие дизентерию, или возбудители дифтерии, обычно ограничиваются кишечником и глоткой. Многие микроорганизмы имеют предрасположенность к определённым тканям, поэтому не все бактерии могут вызвать аортит.

Инфекционные заболевания, которые могут привести к аневризме брюшной аорты:

- сифилис;

- туберкулез;

- сальмонеллез;

- патогенные стафилококки или стрептококки;

- некоторые тропические инфекции;

- грибковые и вирусные инфекции (например, цитомегаловирус и вирус простого герпеса).

В этих случаях поражение аорты является вторичным и осложнением ранее не диагностированной или недостаточно леченной инфекции. Риск разрыва аневризмы повышается, так как инфекция продолжает разрушать стенку аорты. Лечение должно быть комплексным: сначала необходимо устранить инфекцию, затем провести хирургическое удаление аневризмы. В противном случае операция может привести к распространению инфекции на соседние органы и ткани.

К инфекционным процессам также относится распространение возбудителей при бактериальном эндокардите. В этом случае в полости сердца происходит размножение микроорганизмов, которые, отрываясь от эндокарда, могут перемещаться по крупным сосудам и задерживаться на уровне брюшной аорты.

Некоторые специалисты рассматривают ревматизм как инфекционное поражение аорты, однако это не совсем корректно. Ревматизм является следствием перенесённого инфекционного заболевания, чаще всего стрептококковой ангины, вызванной бета-гемолитическим стрептококком группы А. Повреждение аорты происходит не из-за микроорганизма, а в результате неадекватного иммунного ответа, который может повредить соединительнотканные волокна в стенке сосуда. Таким образом, инфекция играет определённую роль, но механизм разрушения тканей является аутоиммунным, а не инфекционным.

Неинфекционное воспаление

При неинфекционном воспалении акцент делается на повреждении стенок сосудов, вызванном антителами организма, а не микробами. К этой группе относится ревматическое воспаление. Существуют и другие системные заболевания, затрагивающие соединительную ткань и оболочки сосудов.

Неспецифический аортит может возникнуть при следующих аутоиммунных заболеваниях:

- анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);

- облитерирующий тромбангиит;

- болезнь Такаясу;

- другие коллагенозы и системные васкулиты.

Все эти заболевания не ограничиваются аортой, проявляясь также в других сосудах, коже и суставах, что облегчает диагностику.

При этих патологиях происходит частичное разрушение волокон соединительной ткани или замена нормальной мышечной ткани соединительной. Это изменяет свойства стенки аорты и способствует образованию аневризм.

Дегенеративное поражение

Наиболее распространенным заболеванием брюшной аорты является атеросклероз — хроническое расстройство, вызванное нарушением жирового обмена. В результате холестерин накапливается в стенках артерий, что приводит к воспалительным реакциям и образованию аневризм. Увеличение соединительной ткани в стенках сосудов снижает их эластичность. При повышении артериального давления или физических нагрузках происходит растяжение стенок, что может привести к аневризме.

Факторы, увеличивающие риск атеросклероза:

- женщины в постменопаузе;

- частые стрессы;

- неправильное питание (избыток животных жиров и недостаток растительных);

- избыточный вес;

- сахарный диабет;

- курение.

Сахарный диабет не увеличивает риск аневризм брюшной аорты; наоборот, пациенты с диабетом реже сталкиваются с этой проблемой. Предполагается, что при диабете происходит особый дегенеративный процесс в стенках сосудов, изменяющий клеточную структуру, но сохраняющий механическую прочность, что снижает вероятность аневризм.

Атеросклероз считается основной причиной аневризм брюшной аорты. По данным исследований, 80-90% аневризм вызваны атеросклерозом, в то время как 10-20% имеют иное происхождение.

Послеоперационные осложнения

В некоторых случаях аневризмы возникают после хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Важно различать ятрогенные аневризмы и осложнения после операций. Ятрогенные аневризмы формируются из-за ошибок хирурга, тогда как осложнения связаны с воздействием на брюшную аорту или ее стенки. Например, после пластики аорты может развиться аневризма выше или ниже замененного участка спустя несколько лет. В этом случае нельзя говорить о врачебной ошибке, так как операция затрагивает определенные волокна, нарушая целостность сосудистой стенки, что и приводит к образованию аневризмы со временем.

Распространение гнойных процессов

Данная причина встречается редко и связана с гнойными процессами в грудной и брюшной полостях, которые могут «расплавлять» соседние анатомические структуры. При медиастинитах или перитонитах гной воздействует на стенки брюшной аорты, повреждая ее оболочки и ослабляя стенку. В результате, после лечения гнойного очага и клинического выздоровления пациента, в ослабленных участках может возникнуть аневризма.

Эти факторы необходимы для формирования аневризм. При наличии любого из них у пациента наблюдается предрасположенность к деформации стенки аорты. Большинство аневризм являются приобретенными и возникают в течение жизни под воздействием дополнительных провоцирующих факторов и факторов риска.

К предрасполагающим и провоцирующим факторам развития аневризм брюшной аорты относятся:

- Курение. Аневризма брюшной аорты связана с курением. У курильщиков происходят изменения в легких, снижающие продукцию белка эластина, необходимого для прочности и эластичности сосудов. Поэтому курильщики чаще страдают от аневризм и других сосудистых заболеваний.

- Расовая принадлежность. Аневризмы брюшной аорты чаще встречаются у европеоидов, особенно в Европе, Северной Америке и Австралии. У других рас такие дефекты встречаются реже, возможно, из-за генетической предрасположенности.

- Гиперхолестеринемия. Повышенный уровень холестерина в крови является основным предрасполагающим фактором к атеросклерозу, что снижает прочность и эластичность стенок аорты.

- Возраст. С возрастом происходит дегенерация мышечных и соединительных волокон в стенках сосудов. Пожилые люди более подвержены хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и гипертонии. Резкий рост заболеваемости наблюдается в возрасте 55-65 лет, а аневризмы брюшной аорты чаще всего выявляются у людей старше этого возраста.

- Пол. Заболевание чаще встречается у мужчин, что может быть связано с гормональными факторами и особенностями строения аорты.

- Наследственная предрасположенность. Пациенты с кровными родственниками, страдающими от аневризмы, имеют более высокий риск. Это связано с индивидуальными особенностями строения сосуда и генетической предрасположенностью к гипертонии или гиперлипидемии.

- Гипертония. При гипертонии артериальное давление стабильно превышает 140/90 мм рт. ст., что создает условия для перерастяжения стенок аорты и образования аневризмы. Часто невозможно установить точную причину гипертонии.

Таким образом, аневризмы формируются при сочетании различных факторов. Непосредственное повреждение брюшного отдела аорты может происходить при некоторых инфекциях, но это случается редко. Определить причины образования аневризмы у конкретного пациента не всегда удается, однако это необходимо для выбора правильной тактики лечения и профилактических рекомендаций.

Для планирования хирургического вмешательства важно определить тип аневризмы. Данные дефекты классифицируются по нескольким критериям, что определяет тактику лечения и прогноз для пациента. Например, крупные аневризмы брюшной аорты могут быть неподдающимися удалению эндоваскулярным методом, что требует планирования полостной операции.

Аневризмы брюшной аорты классифицируются по следующим критериям:

- по локализации полости;

- по форме;

- по размерам;

- по течению болезни;

- по стадиям течения;

- по локализации дефекта на аорте.

По локализации полости различают следующие типы аневризм:

- Истинные. Выпячивание стенки сосуда, где стенкой аневризмы являются растянутые или поврежденные слои аорты. Такие образования встречаются чаще всего.

- Ложные. Патологическая полость в тканях, окружающих сосуд, которая постоянно сообщается с просветом сосуда. Ложная аневризма образована не выпячиванием стенки артерии, а небольшим отверстием, из которого кровь попадает в окружающие ткани, формируя пульсирующую гематому. Эти аневризмы встречаются редко и более характерны для периферических артерий.

- Расслаивающие. Наиболее опасный тип аневризм, где патологическая полость формируется между оболочками в стенке сосуда. При нагнетании крови под давлением происходит расслоение стенки, что делает ее менее прочной. Расслаивающие аневризмы характеризуются быстрым ростом и повышенной опасностью разрыва.

Форма аневризмы может указывать на причину ее образования, что помогает в постановке диагноза.

По форме выделяют следующие типы аневризм брюшной аорты:

- Мешковидные. Одностороннее выпячивание в стенке аорты, образованное из точечного дефекта. Обычно мешковидная аневризма образуется из-за инфекционного процесса или травмы.

- Веретенообразные. Равномерное расширение аорты, что затрудняет диагностику. Эта форма может принимать расслаивающие аневризмы или образования при врожденных дефектах.

Размеры аневризмы являются важным критерием, определяющим течение болезни, прогноз и метод лечения. Крупные образования имеют более высокий риск разрыва, в то время как маленькие аневризмы часто не проявляют симптомов.

Выделяют следующие типы аневризм в зависимости от их размеров:

- малые (3 – 5 см);

- средние (5 – 7 см);

- большие (более 7 см);

- гигантские (превышают диаметр аорты в 8 – 10 раз).

Аневризмы брюшной аорты часто протекают без симптомов, что зависит от размеров и причин развития дефекта. Это объясняет необходимость разделения пациентов по основным жалобам.

По течению болезни выделяют следующие типы аневризм брюшной аорты:

- Бессимптомное течение. Отсутствие проявлений болезни, аневризмы обнаруживаются случайно при УЗИ или диагностике других заболеваний.

- Безболевое течение. Пациенты имеют жалобы, но без болевых ощущений. Обычно это небольшие аневризмы.

- Болевое течение. Пациенты испытывают боли в животе, связанные с аневризмою, что характерно для расслаивающего типа.

Аневризмы имеют тенденцию к увеличению и разрыву, поэтому важно указывать стадию аневризмы для определения срочности хирургического вмешательства.

Выделяют следующие виды аневризм по стадиям развития болезни:

- Угрожающий разрыв. Классифицируется большинство аневризмы, независимо от размеров.

- Расслоение. Постепенное расслоение оболочек сосуда, что приводит к более быстрому прогрессированию болезни.

- Разрыв аневризмы. Финальная стадия и наиболее серьезное осложнение.

Для хирургов важно знать, где локализуется дефект. Брюшной отдел аорты имеет значительную протяженность, и аневризма может находиться на различных уровнях. Точное определение уровня позволяет врачам быстрее провести операцию.

По локализации на брюшной аорте выделяют следующие типы аневризм:

- Супраренальные. Верхняя граница аневризмы расположена выше места отхождения почечных артерий.

- Субренальные. Верхняя граница аневризмы расположена ниже места отхождения почечных артерий.

- Инфраренальные. Находятся в нижней части брюшной аорты и встречаются чаще всего.

Почти у каждого четвертого пациента аневризма брюшной аорты протекает бессимптомно. Это течение является наиболее опасным, так как растущая аневризма всегда представляет угрозу разрыва. Иногда разрыв становится первым проявлением болезни.

Наиболее характерными проявлениями аневризмы брюшной аорты являются:

- Боль в животе. Почти 50% пациентов отмечают боль, чаще всего в эпигастрии и мезогастрии.

- Пульсация в животе. Аневризмы могут пульсировать, и пациенты жалуются на «второе сердце в животе».

Кроме болевых ощущений и пульсации, у больных могут появляться другие проявления, связанные с образованием аневризмы значительных размеров.

В зависимости от характера нарушений у пациентов могут появляться следующие симптомокомплексы:

- абдоминальный;

- урологический;

- ишиорадикулярный;

- ишемии нижних конечностей.

Абдоминальный симптомокомплекс включает анорексию, отрыжку, изжогу, рвоту, запоры или диарею, метеоризм. Урологические симптомы связаны со смещением почек и сдавливанием мочеточников. Ишиорадикулярный комплекс включает боли в пояснице и нарушения чувствительности на ногах.

Аневризма может нарушать нормальный ток крови, что приводит к ишемии, чаще всего нижних конечностей.

Симптомокомплекс ишемии нижних конечностей может проявляться следующим образом:

- Перемежающаяся хромота. Симптом появляется через некоторое время после начала ходьбы.

- Нарушения трофики. Кожа на ногах становится грубее, ногти теряют блеск.

- Ощущение холода в ногах. Пациенты жалуются на быстрое замерзание пальцев ног.

Аневризмы брюшной аорты часто не проявляют выраженной симптоматики, что затрудняет диагностику. Проявления болезни могут быть разнообразными, и наличие или отсутствие симптомов не всегда говорит о степени тяжести состояния.

Диагностика аневризм направлена на обнаружение образования и сбор информации для подготовки к операции. Специальные исследования назначаются пациентам с жалобами. На первом этапе осмотр проводит врач-хирург, но для подтверждения диагноза необходимы инструментальные обследования.

Для обнаружения аневризмы и подготовки к операции применяются следующие методы обследования:

- физикальное обследование;

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- ангиография;

- рентгенография;

- компьютерная томография (КТ);

- электрокардиография (ЭКГ);

- анализ крови и мочи.

Физикальное обследование включает ряд манипуляций, которые могут дать информацию о диагнозе.

Первые данные о болезни можно получить следующими способами:

- Пальпация. Иногда удается нащупать пульсирующее образование в эпигастрии или мезогастрии.

- Перкуссия. Простукивание брюшной полости для определения границ внутренних органов.

- Аускультация. Врач пытается услышать пульсацию и сосудистые шумы над предполагаемой аневризмы.

- Измерение артериального давления. У пациентов с аневризмой давление чаще всего слегка повышено.

- Измерение пульса. Важно нащупать пульс на нижних конечностях.

Если по результатам физикального обследования есть основания подозревать аневризму, назначаются инструментальные методы обследования. УЗИ является простым и распространенным методом диагностики аневризмы брюшной аорты.

С помощью УЗИ необходимо получить следующие данные:

- диаметр аорты под диафрагмой;

- диаметр аорты перед бифуркацией;

- диаметр аневризмы;

- наличие кальцификатов в стенке сосуда;

- место расслоения стенки.

УЗС является новым методом обследования, который применяется для измерения размеров органа с помощью ультразвуковых волн. Процедура длится дольше, но также является безболезненной и безопасной.

Ангиография заключается во введении контрастного вещества в аорту, что позволяет четко определить границы аорты и образований на стенках.

Противопоказаниями к проведению ангиографии являются:

- аллергия на йод;

- психические расстройства;

- печеночная, почечная и сердечная недостаточность;

- аневризмы инфекционного происхождения.

Существуют более современные методы ангиографии, такие как цифровая субтракционная ангиография. Компьютерная обработка снимков позволяет получить более детальное изображение аневризмы.

Рентгенография считается устаревшим методом диагностики аневризм, так как без применения контраста увидеть аневризму сложно. На снимке она может выглядеть как выбухание тени брюшной аорты.

Компьютерная томография (КТ) позволяет получить послойные срезы тела пациента, что значительно повышает точность диагностики. СКТ является наиболее прогрессивным методом, позволяющим различить форму, размеры и расположение аневризмы.

ЭКГ назначается для оценки работы сердца, хотя на ней невозможно увидеть признаки аневризмы. ФЭГДС позволяет визуально осмотреть верхние отделы ЖКТ, что может помочь в обнаружении сопутствующих заболеваний.

Диагностическое значение при аневризме аорты имеют следующие изменения в анализах:

- Гематурия. Появление в моче эритроцитов может указывать на проблемы с мочеиспусканием.

- Гиперхолестеринемия. Повышение уровня холестерина может указывать на атеросклероз.

- Лейкоцитоз. Повышенный уровень лейкоцитов может указывать на инфекцию.

- Нарушения свертываемости крови. Из-за турбулентного потока в области аневризмы могут активироваться факторы свертывания.

Аневризма брюшной аорты требует хирургического лечения. Консервативное лечение может понадобиться только в случаях, когда операция невозможна. Хирургическое вмешательство позволяет устранить проблему, удалив слабое место в стенке и восстановив ее прочность.

Все операции по лечению аневризм брюшной аорты можно разделить на две группы:

- Экстренные операции. Проводятся при разрыве аневризмы или удалении расслаивающих аневризм. В таких случаях существует угроза жизни пациента.

- Плановые операции. Проводятся, когда аневризму удалось своевременно диагностировать.

При своевременной постановке диагноза всем пациентам рекомендуется готовиться к плановой операции. Затягивать процесс нельзя, так как аневризмы имеют тенденцию к росту.

С точки зрения техники проведения операции различают два основных метода:

- классическое хирургическое лечение (полостная операция);

- эндоваскулярная хирургия.

Полостная операция предполагает рассечение брюшной стенки для доступа к аорте. Она имеет ряд преимуществ, таких как визуализация всей брюшной полости и возможность манипуляций. Эндоваскулярная хирургия требует более тщательной подготовки.

Преимущества традиционной полостной операции:

- широкий хирургический доступ;

- возможность прооперировать аневризму любой формы или размера;

- высокая надежность фиксации трубки;

- возможность осмотреть соседние органы.

Недостатки полостной операции:

- травматичность вмешательства;

- необходимость глубокого наркоза;

- повышенный риск занесения инфекции;

- длительность операции.

После полостной операции пациента переводят в реанимацию, где он находится под наблюдением врачей. Длительность госпитализации составляет 1-2 недели.

Эндоваскулярное протезирование не предполагает рассечения передней брюшной стенки и отличается меньшей травматичностью. Протез фиксируется в просвете аорты изнутри с помощью специальных крючков.

Преимущества эндоваскулярного протезирования:

- меньшая травматичность;

- минимальный риск занесения инфекции;

- реабилитация проходит быстрее.

Недостатки эндоваскулярного протезирования:

- меньшие возможности для манипуляций;

- невозможность лечения крупных аневризм.

После эндоваскулярного протезирования пациент проводит в больнице 3-5 дней. При отсутствии осложнений его выписывают, и уже через 4-6 недель он возвращается к обычной жизни.

Игнорирование аневризм и попытки самолечения опасны из-за риска разрыва. Медикаментозное лечение может понадобиться при нарушениях свертываемости крови, инфекциях или повышенном артериальном давлении. Однако оно не заменяет хирургического вмешательства.

Профилактика разрыва аневризмы брюшной аорты включает следующие правила:

- Избегать тяжелых физических нагрузок.

- Соблюдать диету, исключая продукты, способствующие газообразованию.

- Следить за артериальным давлением.

Соблюдение этих правил поможет избежать осложнений и повысит шансы на успешное выздоровление.

Аневризма брюшной аорты является серьезным заболеванием, которое может долго протекать без видимых симптомов. Однако отсутствие проявлений не снижает риск осложнений, наиболее опасным из которых является разрыв аневризмы.

Разрыв аневризмы аорты обычно происходит по следующим причинам:

- Отсутствие лечения. Аневризмы имеют тенденцию к росту, и пациенты, избегая хирургического лечения, ставят под угрозу свою жизнь.

- Физическая нагрузка. Разрыв аневризмы часто происходит при физической нагрузке.

- Повышение артериального давления. При его повышении увеличивается давление на стенки аорты.

- Несоблюдение диеты. Употребление продуктов, провоцирующих газообразование, повышает внутрибрюшное давление.

- Прогрессирование основного заболевания. Если основное заболевание не лечится, стенка сосуда истончается.

Существуют и другие осложнения аневризмы, но они не представляют такой серьезной опасности для жизни. Обычно это совокупность симптомов со стороны различных органов и систем.

Возможные осложнения:

- Желудочно-кишечный тракт. Сдавливание двенадцатиперстной кишки и желудка может вызывать различные расстройства.

- Мочевыделительная система. Смещение почки аневризмой может вызывать боли в пояснице и болезненные ощущения при мочеиспускании.

- Нервная система. Аневризмы больших размеров могут сдавливать нервные волокна.

- Система свертывания крови. Нарушение тока крови может привести к образованию тромбов.

Аневризмы брюшной аорты могут приводить к различным осложнениям, наиболее опасным из которых является разрыв. Чтобы устранить риск, пациентам необходимо обратиться к врачу и провести хирургическое удаление аневризмы.

Аневризма брюшной аорты представляет собой утолщение просвета сосуда из-за перерастяжения его стенок. Это происходит из-за снижения прочности соединительной ткани. Поскольку это крупный сосуд, кровь в нем перекачивается под высоким давлением, что объясняет выбухание стенки. Аневризма имеет тенденцию к росту и грозит разрывом.

Основные задачи операции по лечению аневризмы брюшной аорты:

- удаление полости аневризмы;

- профилактика разрыва;

- восстановление нормального кровотока;

- укрепление стенок аорты.

Эти задачи могут быть выполнены только хирургическим путем. Медикаментозное лечение может помочь укрепить стенки сосудов, но не устраняет основную проблему.

Медикаментозное лечение может быть применено в следующих целях:

- лечение инфекции;

- профилактика гипертонического криза;

- понижение уровня холестерина;

- коррекция нарушений свертываемости крови.

Таким образом, медикаментозное лечение может применяться, но не устраняет аневризму. Единственным эффективным лечением остается операция.

Аневризма брюшной аорты часто не сопровождается симптомами, и многие считают ее безобидным заболеванием. Однако это серьезное заболевание, угрожающее жизни. При отсутствии своевременного лечения существует угроза разрыва, которая в 80-90% случаев заканчивается летальным исходом. Прогноз зависит от нескольких факторов.

Течение заболевания и его исход зависят от следующих факторов:

- Форма аневризмы. Мешковидные аневризмы имеют более благоприятный прогноз, чем веретенообразные.

- Размеры аневризмы. Размеры влияют на наличие симптомов.

- Причина образования аневризмы. Худший прогноз наблюдается при аневризмах, вызванных врожденными нарушениями.

- Возраст пациента. Прогноз хуже для пожилых людей.

- Сопутствующие заболевания. Операция может быть не рекомендована при серьезных заболеваниях.

- Соблюдение предписаний врача. Важно серьезное отношение пациента к болезни.

Аневризмы считаются труднопредсказуемыми заболеваниями. Иногда даже небольшие локальные дефекты быстро прогрессируют, в то время как крупные могут не быть связаны с причиной смерти. Наилучший выход – скорейшее хирургическое удаление аневризмы.

Аневризма брюшной аорты представляет особую опасность для пожилых людей и людей с серьезными хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. У беременных женщин растущее давление в брюшной полости увеличивает риск разрыва.

Аневризма брюшной аорты может представлять опасность для беременной женщины по следующим причинам:

- высокий риск разрыва аневризмы;

- сдавливание внутренних органов;

- плохое кровоснабжение почек и органов малого таза;

- механическое сдавливание плода;

- повышенный риск эклампсии.

Врачам приходится быстро решать проблему. На ранних сроках небольшие аневризмы могут быть удалены, но любая операция представляет опасность для плода. В таких случаях предпочтение отдается спасению матери.

Диагностика, ведение и лечение беременных пациенток с аневризмой требуют индивидуального подхода. Пациентка должна находиться под контролем врачей и следовать их рекомендациям.

Классификация аневризм брюшной аорты

Для успешного планирования хирургического вмешательства необходимо точно определить тип аневризмы. Эти дефекты классифицируются по нескольким критериям, что влияет на подход к лечению и прогноз для пациента. Например, крупные аневризмы брюшной аорты часто невозможно удалить эндоваскулярным методом, и в таких случаях требуется планировать открытую операцию. Некоторые аневризмы имеют высокую предрасположенность к разрывам, что также влияет на выбор времени для операции (срочное или плановое вмешательство).

Аневризмы брюшной аорты классифицируются по следующим критериям:

- по локализации полости;

- по форме;

- по размерам;

- по течению заболевания;

- по стадиям течения;

- по расположению дефекта на аорте.

Классификация аневризм по локализации полости

В данном контексте рассматривается возникновение патологической полости с кровью и её значение для выбора метода хирургического вмешательства и прогноза.

В зависимости от расположения полости выделяют следующие виды аневризм:

- Истинные аневризмы. Это выпячивание стенки сосуда, где стенкой аневризмы становятся растянутые или поврежденные слои аорты. Такие образования чаще всего встречаются на брюшной аорте.

- Ложные аневризмы. Это патологическая полость, образующаяся в тканях вокруг сосуда, постоянно соединенная с его просветом. Ложная аневризма возникает не из-за выпячивания стенки артерии, а из-за небольшого отверстия, через которое кровь проникает в окружающие ткани, формируя пульсирующую гематому. В отличие от кровотечения, кровь заполняет ограниченное пространство и не может его покинуть. Ложные аневризмы на уровне брюшной аорты встречаются редко и чаще наблюдаются в периферических артериях, окруженных мышечной и другой тканью, где может образоваться ограниченная полость.

- Расслаивающие аневризмы. Этот тип аневризм наиболее опасен. Патологическая полость формируется между оболочками стенки сосуда. При поступлении крови под давлением происходит расслоение стенки на значительном протяжении. Стенка аневризмы состоит лишь из поверхностного слоя аорты, что делает её менее прочной. Расслаивающие аневризмы характеризуются быстрым ростом, высокой вероятностью разрыва и часто приводят к летальному исходу.

Классификация аневризм по форме

Форма аневризмы может указывать на причины ее появления, что помогает в диагностике. На форму образования обращают внимание в первую очередь при ультразвуковом исследовании. Классификация по форме актуальна только для истинных аневризм.

Типы аневризмы брюшной аорты в зависимости от формы:

-

Мешковидные. Этот тип представляет собой выпячивание с одной стороны стенки аорты. На УЗИ или ангиографии сосуд выглядит асимметрично. Мешковидная аневризма возникает из-за точечного дефекта в стенке, например, в результате инфекции или травмы. Ее диаметр может увеличиваться, но устье, соединяющее полость с просветом аорты, обычно остается неизменным. Такие аневризмы имеют более высокий риск разрыва из-за недостаточной прочности стенок.

-

Веретенообразные. Диагностика этого типа аневризмы сложнее, поскольку происходит равномерное расширение аорты во всех направлениях. В результате сосуд на ангиограмме принимает форму веретена с легким утолщением. Этот тип может возникать при расслаивающих аневризмах или врожденных дефектах. Обычно затрагивается более обширный участок сосуда, чем при мешковидных аневризмах, что требует более серьезного хирургического вмешательства.

Классификация аневризм по размерам

Размер аневризмы — ключевой фактор, влияющий на течение заболевания, прогноз и лечение. У пациентов с крупными аневризмами вероятность симптомов выше, а риск разрыва, что может привести к серьезным кровотечениям, также возрастает. Небольшие аневризмы обычно не проявляют ярко выраженных симптомов, и риск их разрыва ниже, что позволяет пациентам дольше находиться в подготовительном периоде перед операцией. Гигантские аневризмы могут сжимать соседние органы, вызывая нетипичные симптомы и усложняя диагностику. Размер аневризмы определяется по диаметру мешка или аорты (в случае веретенообразного типа).

Категории аневризм по размерам:

- малые — от 3 до 5 см;

- средние — от 5 до 7 см;

- большие — более 7 см;

- гигантские — когда диаметр превышает диаметр аорты в 8–10 раз.

Для малых веретенообразных аневризм критерии могут быть размытыми из-за колебаний в нормальных показателях. Врачи оценивают такие образования субъективно, основываясь на сравнении диаметра расширения с диаметром сосуда в верхней и нижней частях (под диафрагмой и перед бифуркацией).

Классификация аневризм по течению болезни

Аневризмы брюшной аорты часто протекают без заметных симптомов, что зависит от их размеров и причин возникновения. Важно разделять пациентов по основным жалобам для установления предварительного диагноза.

Выделяются следующие типы аневризм брюшной аорты:

- Бессимптомное течение. Аневризмы не проявляют себя и обычно выявляются случайно при профилактическом УЗИ или диагностике других заболеваний. Это позволяет планировать хирургическое вмешательство. Однако иногда единственным признаком становится разрыв аневризмы.

- Безболевое течение. Пациенты имеют определенные жалобы или объективные симптомы, но не испытывают болей. Обычно это небольшие веретенообразные или мешковидные аневризмы, где стенка сосуда растянута, но не повреждена.

- Болевое течение. Пациенты испытывают боли в животе различной локализации, связанные с аневризмою (в отличие от почечных колик или гастрита, которые могут сопровождать безболевое течение). Болевая форма характерна для расслаивающего типа, когда повреждается стенка сосуда с нервными окончаниями.

Классификация аневризм по стадиям течения

Аневризмы склонны к медленному увеличению и разрыву, поэтому важно указывать их стадию для оценки срочности хирургического вмешательства.

Классификации аневризм по стадиям:

- Угроза разрыва. Включает большинство аневризм, независимо от размеров.

- Расслоение. Диагностируется при постепенном расслоении стенок сосуда, что обычно приводит к более быстрому прогрессированию заболевания.

- Разрыв аневризмы. Последняя и наиболее опасная стадия, возникающая при отсутствии выявления и удаления аневризмы на предыдущих этапах.

Классификация аневризм по локализации на аорте

Для хирургов, выполняющих операции, важно точно определить местоположение дефекта. Брюшной отдел аорты имеет значительную длину, и аневризма может находиться на разных уровнях. Веретенообразные аневризмы могут быть длинными и охватывать более половины длины аорты. Четкое установление уровня аневризмы позволяет врачам быстрее проводить операцию, снижая риски для пациента. В классификации учитываются верхний уровень аневризмы (для веретенообразных форм) и захват бифуркации в нижней части.

В зависимости от локализации на брюшной аорте выделяют следующие типы аневризм:

- Супраренальные. Эти аневризмы имеют верхнюю границу выше места отхождения почечных артерий. Изолированные аневризмы диагностируются, если нижняя граница также выше этой точки, в то время как диффузные – если ниже. Если аневризма охватывает почти всю брюшную аорту, включая бифуркацию, ее классифицируют как супраренальную, диффузную с вовлечением бифуркации. Супраренальные аневризмы встречаются реже других типов, и наиболее распространенной причиной их возникновения является воспаление (инфекционное или неинфекционное) стенки сосуда.

- Субренальные. Эти аневризмы имеют верхнюю границу ниже места отхождения почечных артерий. Они могут быть как диффузными с вовлечением бифуркации, так и без него.

- Инфраренальные. Эти аневризмы располагаются в нижней части брюшной аорты и встречаются наиболее часто. Основной причиной их образования является атеросклероз.

Также возможны случаи крупных аневризм, охватывающих как грудную, так и брюшную аорту. В таких случаях в диагнозе указываются верхняя и нижняя границы дефекта.

Каковы симптомы аневризмы брюшной аорты?

Почти у 23-24% пациентов аневризма брюшной аорты протекает бессимптомно. Больные не испытывают дискомфорта, и врач не всегда может выявить заболевание при осмотре. Это течение опасно, так как увеличивающаяся аневризма угрожает разрывом. В некоторых случаях разрыв становится первым проявлением болезни, что может привести к внезапной бледности, потере сознания и, без неотложной помощи, к летальному исходу. Однако чаще заболевание удается диагностировать.

Бессимптомные аневризмы выявляются только с помощью УЗИ, рентгенографии или других инструментальных методов. Иногда их обнаруживают во время операций на органах брюшной полости.

Наиболее характерные симптомы аневризмы брюшной аорты:

- Боль в животе. Этот симптом наблюдается почти у 50% пациентов. Обычно боль локализуется в эпигастрии (под мечевидным отростком) и мезогастрии (околопупочная область). При значительном размере аневризмы, оказывающей давление на нервные сплетения или при расслоении аорты, боль может быть сильной и приступообразной, усиливаясь при движении. У некоторых пациентов она иррадиирует в поясницу или крестец, но чаще боль тупая и ноющая. Она может усиливаться при физической нагрузке или после еды из-за давления на органы.

- Пульсация в животе. Аневризмы могут пульсировать, что пациенты описывают как «второе сердце в животе». Пульсация может ощущаться постоянно или периодически (при нагрузках). Обычно она локализуется в эпигастрии или мезогастрии. Примерно 40% случаев сопровождаются болевыми ощущениями, и лишь в 15% — без боли.

Помимо болей и пульсации, у пациентов с аневризмой брюшной аорты могут проявляться и другие симптомы, связанные с давлением аневризмы на соседние органы и нарушением кровотока.

В зависимости от характера нарушений могут проявляться следующие симптомокомплексы:

- абдоминальный;

- урологический;

- ишиорадикулярный;

- ишемия нижних конечностей.

Абдоминальный симптомокомплекс

Данный набор симптомов чаще всего наблюдается при крупных аневризмах, затрагивающих чревный ствол и мезентериальные артерии. Это может ухудшить кровоснабжение органов ЖКТ, что приводит к проблемам с пищеварением: содержимое кишечника хуже переваривается и усваивается. Большие аневризмы могут сжимать желудок и двенадцатиперстную кишку, нарушая прохождение пищи. Это объясняет появление характерных симптомов у некоторых пациентов.

Абдоминальный симптомокомплекс включает:

- анорексию (снижение массы тела);

- отрыжку;

- изжогу;

- рвоту (в редких случаях);

- запоры или диарею;

- метеоризм.

Эти симптомы обычно возникают через 1-2 часа после еды, когда пища покидает желудок и сталкивается с препятствиями. У пациента с аневризмой брюшной аорты, как правило, наблюдается 2-3 признака поражения ЖКТ.

Урологический симптомокомплекс

Урологические проявления связаны с перемещением почек из их нормального положения и сжатием мочеточников. Эти органы расположены ближе к задней стенке брюшной полости, рядом с аортой. Симптомы чаще всего возникают при крупных веретенообразных аневризмах, затрагивающих область отхождения почечных артерий. Пациенты жалуются на тупые периодические боли в поясничной области, усиливающиеся при употреблении большого объема жидкости, так как почка увеличивается, фильтруя больше крови.

Урологический симптомокомплекс может проявляться следующими признаками:

- ощущение тяжести в пояснице;

- дизурия (нарушения мочеиспускания);

- болезненность во время мочеиспускания;

- почечная колика (при значительном сжатии органа аневризмой);

- гематурия (наличие крови в моче).

Ишиорадикулярный симптомокомплекс

Брюшная аорта расположена спереди от позвоночника и может сжимать нервные корешки в поясничной области при аневризмах. Это приводит к ишиорадикулярному симптомокомплексу, который включает признаки компрессии нервов. Хотя такое течение заболевания встречается редко, оно затрудняет диагностику.

К ишиорадикулярному комплексу относятся следующие симптомы:

- боли в пояснице, усиливающиеся при движении (наклонах, поворотах);

- изменения в кожной чувствительности на ногах;

- быстрое онемение в нижних конечностях;

- нарушения движений ног (в редких случаях).

Симптомокомплекс ишемии нижних конечностей

Аневризма может сжимать соседние органы и нарушать кровообращение. При этом в привычном ламинарном потоке крови возникают завихрения, что приводит к снижению объема артериальной крови в нижней части брюшной аорты. Это состояние называется ишемией, чаще всего страдают нижние конечности, находящиеся далеко от сердца. Проблемы с ишемией чаще наблюдаются у пожилых людей и у тех, кто страдает варикозом или тромбозом глубоких вен. Симптомы этих состояний схожи.

Симптомы ишемии нижних конечностей:

- Перемежающаяся хромота. Возникает спустя некоторое время после начала ходьбы (например, через 100–200 метров) в виде болей в ногах, мешающих двигаться. После короткого отдыха хромота проходит, но возвращается при повторной нагрузке.

- Нарушения трофики. Артериальная кровь обеспечивает ткани кислородом и питательными веществами. При недостаточном поступлении возникают нарушения питания: кожа на ногах становится грубой, ногти теряют блеск и ломаются. Мелкие порезы и царапины долго не заживают, в тяжелых случаях могут развиваться трофические язвы.

- Ощущение холода в ногах. Кислород, переносимый артериальной кровью, участвует в выработке тепла. При его недостатке пациенты жалуются на быстрое омерзение пальцев ног.

Эти симптомы являются косвенными проявлениями аневризмы брюшной аорты. Они не встречаются у всех пациентов и могут затруднять диагностику, так как напоминают патологии других органов.

Аневризмы брюшной аорты часто не проявляются ярко выраженной симптоматикой, что затрудняет диагностику. Проявления болезни разнообразны, и наличие или отсутствие симптомов не всегда указывает на степень тяжести заболевания. Нетипичные симптомы могут возникать даже при небольших аневризмах, тогда как крупные могут не проявляться на протяжении многих лет.

Диагностика аневризмы брюшной аорты

Диагностика аневризм брюшной аорты включает выявление образования и сбор информации для подготовки к хирургическому вмешательству. Специальные исследования назначаются пациентам с определенными жалобами. На первом этапе осмотр проводит хирург, но для подтверждения диагноза необходимы точные инструментальные методы.

Для выявления аневризмы и подготовки к операции используются следующие методы диагностики:

- физикальное обследование;

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- ультразвуковое сканирование (УЗС);

- ангиография;

- рентгенография;

- компьютерная томография (КТ);

- спиральная компьютерная томография (СКТ);

- электрокардиография (ЭКГ);

- фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС);

- анализ крови и мочи.

Физикальное обследование пациента

Физикальное обследование — это набор манипуляций, которые врач выполняет при осмотре пациента. При аневризме брюшной аорты эти методы могут помочь заподозрить диагноз. Обследование проводит хирург, и на его основе принимается решение о необходимости дополнительных исследований.

Первоначальные данные о заболевании можно получить следующими способами:

- Пальпация. Прощупывание области живота может выявить пульсирующее образование в эпигастрии или мезогастрии, что указывает на аневризму.

- Перкуссия. Простукивание брюшной полости помогает определить границы внутренних органов. При аневризме изменений, как правило, не наблюдается.

- Аускультация. С помощью стетофонендоскопа врач слушает пульсацию и сосудистые шумы в области аневризмы. Исследование лучше проводить натощак, чтобы избежать помех от звуков ЖКТ. Иногда назначают препараты, снижающие кишечную моторику, для улучшения слышимости шумов.

- Измерение артериального давления. У пациентов с аневризмой давление обычно немного повышено, что может указывать на гипертонию как возможную причину. Однако четкой зависимости не существует, и давление может быть нормальным.

- Измерение пульса. Важно прощупать пульс не только на запястье, но и на нижних конечностях (в паху, под коленом, под лодыжкой). При крупных аневризмах могут возникать нарушения кровообращения, и пульсация на ногах может отличаться от пульса на руках и сердечных сокращений, что указывает на ишемию нижних конечностей.

Если физикальное обследование вызывает подозрения на аневризму брюшной аорты, необходимо назначить инструментальные методы для подтверждения диагноза. У некоторых пациентов перечисленные методы могут не выявить признаки заболевания при небольших размерах аневризмы.

Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — доступный и эффективный метод диагностики аневризмы брюшной аорты. Он основан на отражении звуковых волн от органов и образований в брюшной полости. Специальный датчик фиксирует отраженные волны и создает изображение. УЗИ отличается низкой стоимостью и высокой информативностью, позволяя квалифицированному специалисту обнаружить даже небольшие аневризмы. Процедура занимает 10-15 минут и безопасна для пациента.

При проведении УЗИ необходимо получить следующие данные:

- диаметр аорты под диафрагмой;

- диаметр аорты перед бифуркацией;

- диаметр аневризмы (мешковидное или веретенообразное расширение);

- наличие кальцификатов в стенке сосуда;

- место расслоения стенки (если интима отошла на значительном участке).

Также с помощью УЗИ в режиме допплерографии можно оценить скорость кровотока. В области аневризмы она будет снижена. Рекомендуется проверить скорость кровотока в сосудах нижних конечностей для выявления признаков ишемии и других нарушений. Перед операцией измеряют скорость кровотока в почечных артериях и определяют расположение почек и надпочечников.

Ультразвуковое сканирование

УЗС — новый метод диагностики, используемый в акушерстве и неонатологии, но особенно эффективный при аневризме брюшной аорты. Он основан на измерении размеров органа с помощью ультразвуковых волн в трех или четырех проекциях. Процедура занимает немного больше времени, но абсолютно безболезненна и безопасна. Устройство обрабатывает данные и создает четкое объемное изображение с точностью ±2 мм. Результаты УЗС позволяют определить размер, форму и расположение образования в брюшной полости, а также выяснить, вовлечены ли ветви брюшной аорты в патологический процесс. Эта информация помогает хирургам лучше спланировать операцию и повышает шансы на успешный исход.

Ангиография

Данная процедура является ключевой в диагностике аневризм брюшной аорты. В нее входит введение контрастного вещества на основе йода в аорту, что позволяет четко визуализировать границы аорты, ее ветвей и образований на стенках при рентгеновском исследовании.

Ангиография сложнее и дороже ультразвукового исследования. Перед процедурой пациенту вводят антигистаминные, обезболивающие и успокаивающие препараты для снижения риска аллергии и болевых ощущений. Врач делает небольшой разрез на внутренней стороне бедра и вводит в бедренную артерию зонд, который продвигается к подвздошной артерии и затем в брюшную аорту. Контрастное вещество вводится под контролем рентгеноскопии, после чего выполняются рентгеновские снимки.

Противопоказания для ангиографии:

- аллергия на йод и его производные;

- некоторые психические расстройства;

- печеночная, почечная и сердечная недостаточность (увеличивают риск осложнений и затрудняют выведение контраста);

- инфекционные аневризмы.

Современные методы ангиографии, такие как цифровая субтракционная ангиография, вводят контраст в периферическую вену, что снижает вероятность побочных эффектов. Компьютерная обработка изображений обеспечивает более детализированные снимки аневризмы, что важно для планирования хирургического вмешательства.

Рентгенография

Рентгенография устарела для диагностики аневризм брюшной аорты. Без контрастного вещества, как при ангиографии, обнаружить аневризму сложно. На рентгеновском снимке она может выглядеть как выпячивание тени аорты или неравномерное расширение сосуда. На рентгенограмме хорошо видны только кальцификаты, которые иногда образуются в стенках сосуда.

Компьютерная томография

Этот метод исследования включает серию рентгеновских снимков, позволяющих получить послойные изображения тела пациента. На снимках можно легко выявить расширение брюшной аорты в области аневризмы. Точность этого метода значительно выше, чем у обычной рентгенографии. Процедура дорогостоящая по сравнению с УЗИ или рентгеном, но абсолютно безболезненная и безопасная для пациента.

Спиральная компьютерная томография

СКТ — современный метод получения медицинских изображений, активно используемый для диагностики сосудистых заболеваний. В отличие от традиционной компьютерной томографии, СКТ создает трехмерные изображения, что упрощает работу врачей и снижает вероятность нечеткостей на снимках, даже при движении пациента. Доза радиации для пациента значительно ниже, а процедура занимает меньше времени.

СКТ позволяет точно определить форму, размеры и расположение аневризмы, а также визуализировать соседние органы, что улучшает планирование хирургического вмешательства. Однако основным недостатком метода является высокая стоимость и необходимость в специализированном оборудовании, доступном не во всех медицинских учреждениях.

Электрокардиография

Электрокардиограмма (ЭКГ) анализирует работу сердца, регистрируя биоэлектрические сигналы, вызывающие сокращение миокарда. ЭКГ не позволяет выявить аневризму брюшной аорты, но оценка сердечной активности важна перед хирургическими операциями. Аневризмы могут быть связаны с патологическими изменениями в сердце.

Фиброэзофагогастродуоденоскопия

ФЭГДС – диагностическая методика для визуального исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. С помощью эндоскопа врач получает изображения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако процедура не позволяет выявить аневризму брюшной аорты. Тем не менее, ФЭГДС часто используется для диагностики язв желудка или двенадцатиперстной кишки, что важно при планировании операций по удалению аневризмы. Во время исследования можно заметить сжатие пищеварительного тракта, вызванное аневризмой. Пульсирующее выпячивание стенки желудка или кишечника может указывать на аневризму, но этот симптом проявляется только при значительных размерах аневризмы.

Перед ФЭГДС пациенту рекомендуется воздержаться от пищи на 8–10 часов. Для снижения болевых ощущений назначаются седативные препараты. Непосредственно перед исследованием горло обрабатывают лидокаином для обезболивания. ФЭГДС доступна, но неприятна и болезненна. В случаях аневризм брюшной аорты ее проводят только по строгим показаниям и, как правило, один раз.

Анализ крови и мочи

Данный анализ обязателен для всех пациентов, обращающихся к врачу, и повторяется перед операцией для получения более точных результатов. Специфических изменений в анализах крови или мочи при аневризме брюшной аорты обычно не наблюдается, но иногда они могут помочь выявить причины аневризмы. Анализы также могут обнаружить заболевания внутренних органов, что повлияет на выбор метода лечения.

При аневризме аорты важными показателями в анализах крови и мочи могут быть следующие изменения:

- Гематурия. Наличие эритроцитов в моче может указывать на проблемы с мочеиспусканием, нарушения кровообращения в почках или сдавливание почек аневризмой.

- Гиперхолестеринемия. Нормальный уровень холестерина составляет 2,25 – 4,82 ммоль/л для мужчин и 1,92 – 4,51 ммоль/л для женщин. Увеличение общего холестерина выше 5,2 ммоль/л часто свидетельствует об атеросклерозе, который может быть причиной аневризмы. Триглицериды (норма до 2,0 ммоль/л) и холестерин липопротеинов низкой плотности (норма до 3,5 ммоль/л) имеют менее значительное диагностическое значение.

- Лейкоцитоз. Повышенное количество лейкоцитов в крови может указывать на инфекцию или (реже) на аутоиммунный процесс.

- Нарушения свертываемости крови. Турбулентный поток в области аневризмы может активировать факторы свертывания. Кровь может сворачиваться слишком быстро или слишком медленно. Перед любым хирургическим вмешательством важно оценить состояние свертывающей системы, чтобы избежать осложнений.

Однако по результатам анализов крови или мочи нельзя однозначно определить наличие или отсутствие аневризмы брюшной аорты.

Лечение аневризмы брюшной аорты

Аневризма брюшной аорты — это патологическое образование, требующее хирургического вмешательства. Консервативные методы с медикаментами применяются только в случаях, когда операция невозможна, так как лекарства не предотвращают разрыв аорты и не устраняют дефект. Хирургия позволяет решить проблему, удаляя слабое место в стенке аорты и восстанавливая ее прочность.

Операции по лечению аневризм брюшной аорты делятся на две категории:

-

Экстренные операции. Проводятся при разрыве аневризмы или расслаивающей аневризме, когда существует угроза жизни пациента. В таких случаях многие противопоказания игнорируются, но риск для здоровья высок. Смертность при разрыве аневризмы составляет 80-90% из-за сильного кровотечения. Экстренные операции отличаются от плановых отсутствием времени на подготовку: пациентов оперируют без тщательного обследования и лечения сопутствующих заболеваний, что увеличивает риск послеоперационных осложнений.

-

Плановые операции. Выполняются при своевременной диагностике аневризмы, когда нет угрозы разрыва. Проводятся дополнительные обследования, и хирурги тщательно планируют операцию. Пациент проходит подготовительное лечение для минимизации рисков, что снижает смертность по сравнению с экстренными вмешательствами. На протяжении времени от диагностики до операции пациент находится под наблюдением врачей, хотя не всегда помещается в стационар. Регулярные визиты к врачу и анализы обязательны.

При своевременной диагностике всем пациентам рекомендуется готовиться к плановой операции. Затягивать подготовку нельзя, так как аневризмы могут увеличиваться. Если врач замечает быстрое увеличение образования, допустимо игнорировать некоторые относительные противопоказания.

С точки зрения техники выполнения операции выделяют два основных метода:

- классическое хирургическое лечение (полостная операция);

- эндоваскулярная хирургия.

Классическое хирургическое лечение

Полостная операция включает разрез брюшной стенки для доступа к брюшной аорте. Этот метод имеет множество преимуществ, таких как визуализация всей брюшной полости и широкий спектр манипуляций, что делает его предпочтительным в экстренных ситуациях, когда информация о состоянии пациента ограничена. Эндоваскулярная хирургия требует более тщательной подготовки.

Хирургический доступ обычно осуществляется по средней линии живота, от мечевидного отростка до лобковых костей. В редких случаях применяют верхнюю поперечную лапаротомию или параректальный доступ по Робу. После обнажения аорты ее перевязывают выше и ниже аневризмы. Затем рассекается передняя стенка аневризмы, и устанавливается специальная трубка, которая оборачивается стенками аневризмы, а края зашиваются. Лигатуры снимаются, восстанавливая кровоток. Трубка принимает на себя основное давление крови, что устраняет риск разрыва.

Преимущества традиционной полостной операции:

- широкий доступ для хирурга;

- возможность операции на аневризме любой формы и размера;

- высокая надежность фиксации трубки;

- упрощение устранения осложнений во время вмешательства;

- обследование соседних органов на наличие сопутствующих патологий;

- удаление крови в случае разрыва.

Недостатки полостной операции:

- высокая травматичность вмешательства;

- необходимость глубокого наркоза;

- увеличенный риск инфекции в брюшной полости;

- продолжительность операции от 2 до 4 часов;

- временная остановка кровотока через аорту;

- образование крупных шрамов;

- большее количество противопоказаний;

- повышенный риск расхождения швов в послеоперационный период.

После операции пациента переводят в реанимацию для постоянного наблюдения, обычно на 12 часов до суток. При отсутствии осложнений госпитализация продолжается 1-2 недели. Полное восстановление трудоспособности происходит через 4-10 недель, с возможными длительными ограничениями. Пожилые пациенты переносят такие операции особенно тяжело, что увеличивает риск смертности в послеоперационный период.

Эндоваскулярная хирургия

Данный метод не требует разрезания передней стенки живота, что делает его менее травматичным по сравнению с традиционными операциями. Специальный шунт вводится через бедренную артерию в аорту. Это трубка из синтетического материала, обеспечивающая нормальное кровообращение и снижающая давление на стенки аорты. Особенно эффективно вмешательство при мешковидных аневризмах, когда стенка шунта закрывает отверстие, соединяющее аневризму с аортой. Протез фиксируется внутри аорты с помощью специальных крючков, известных как «якоря». Процедура проводится в рамках плановой операции, когда врачи располагают полной информацией о характеристиках аневризмы, включая тип, форму и расположение.

Преимущества эндоваскулярного протезирования:

- продолжительность операции — от 1 до 3 часов;

- не требуется сложный наркоз, иногда шунт устанавливается под местной анестезией;

- минимизируется риск занесения инфекции в брюшную полость;

- отсутствует риск расхождения швов;

- быстрое восстановление;

- на животе остается только небольшой шов на внутренней поверхности бедра;

- нет необходимости останавливать кровоток по брюшной аорте;

- меньшая травматичность снижает количество противопоказаний.

Недостатки эндоваскулярного протезирования:

- ограниченные возможности для манипуляций;

- невозможность лечения крупных веретенообразных или расслаивающихся аневризм;

- в случае осложнений может потребоваться разрезание брюшной стенки;

- отсутствие возможности манипуляций на соседних органах.

После эндоваскулярного протезирования брюшной аорты пациент проводит в стационаре от 3 до 5 дней. При отсутствии осложнений его выписывают, и через 4-6 недель он может вернуться к привычной жизни.

Техника резекции аневризм и продолжительность пребывания в больнице зависят от расположения и размеров образований. В послеоперационный период рекомендуется следовать ряду рекомендаций для предотвращения осложнений. Эти рекомендации совпадают с методами профилактики разрывов аневризм.

Игнорирование аневризм и самолечение могут быть опасны из-за риска разрыва. Медикаментозное лечение оправдано при нарушениях свертываемости крови, инфекциях, аутоиммунных заболеваниях или повышенном артериальном давлении. Оно направлено на замедление дегенерации стенки аорты и снижение вероятности разрыва. Курс лечения назначается врачом и не заменяет хирургическое вмешательство, а лишь улучшает состояние пациента и дает время для подготовки к операции.

Профилактика разрыва аневризмы брюшной аорты

Наиболее опасным осложнением аневризмы брюшной аорты является разрыв. Это происходит при отсутствии лечения, прогрессировании основного заболевания или резком увеличении артериального давления. Стенка сосуда истончается, что может привести к разрыву и кровотечению в брюшную полость или забрюшинное пространство. Чтобы избежать этого, важно следовать нескольким рекомендациям, актуальным для пациентов, ожидающих операцию по удалению аневризмы, а также для тех, кому операция противопоказана, и для людей в послеоперационный период.

Профилактика разрыва аневризмы брюшной аорты включает следующие рекомендации:

- Избегайте тяжелых физических нагрузок. Подъем тяжестей, бег или резкие движения могут увеличить внутрибрюшное давление, что повышает риск разрыва. Подъем тяжестей и физически тяжелая работа противопоказаны.

- Соблюдайте диету, исключающую продукты, способствующие газообразованию. К ним относятся пиво, газированные напитки, бобовые, капуста и другие. С осторожностью употребляйте редьку, редис и овощи с трудноперевариваемыми волокнами, так как они могут усилить перистальтику кишечника и сдавливать аневризму. Не злоупотребляйте вареными яйцами, рисом и другими продуктами, вызывающими запоры, так как это также повышает давление в брюшной полости.

- Контролируйте уровень артериального давления, особенно при гипертонии. Регулярно принимайте препараты для его снижения. Повышенное давление в артериях увеличивает давление внутри аорты, что повышает вероятность разрыва.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать осложнений перед операцией и повысит шансы на успешное восстановление.

Чем опасна аневризма брюшной аорты?

Аневризма брюшной аорты — серьезное заболевание, часто протекающее без симптомов. Однако это не снижает риск осложнений, самым опасным из которых является разрыв аневризмы.

Аневризма — это мешковидное или веретенообразное расширение аорты, возникающее из-за ослабления ее стенок. Высокое давление крови способствует увеличению аневризмы. При резком повышении давления в брюшной полости стенки аорты растягиваются, что может привести к разрыву. В результате в брюшную полость попадает значительный объем крови, который не успевает свернуться, что делает спонтанную остановку невозможной. Даже экстренное хирургическое вмешательство не всегда спасает жизнь пациента.

Причины разрыва аневризмы аорты:

- Отсутствие лечения. Аневризмы имеют тенденцию к росту. Пациенты, избегающие хирургического вмешательства, рискуют жизнью. Рекомендуется резекция аневризмы, как только состояние пациента позволяет это.

- Физическая нагрузка. Разрыв часто происходит во время физической активности, такой как подъем тяжестей или резкие движения, что повышает внутрибрюшное давление.

- Повышение артериального давления. Нормальное давление 120/80 мм рт. ст. При его повышении увеличивается нагрузка на стенки аорты, что повышает риск разрыва.

- Несоблюдение диеты. Употребление газообразующих продуктов может повысить внутрибрюшное давление и сжать аорту, увеличивая вероятность разрыва.

- Прогрессирование основного заболевания. Аневризмы часто возникают из-за инфекций или атеросклероза. Если основное заболевание не лечится, стенка сосуда истончается, что может привести к разрыву.

Кроме разрыва, существуют и другие осложнения, но они менее опасны. Обычно это симптомы, возникающие из-за давления на окружающие органы, и чаще наблюдаются у крупных аневризм.

Возможные осложнения:

- Желудочно-кишечный тракт. Сдавление двенадцатиперстной кишки и желудка может вызывать отрыжку, изжогу, метеоризм, запоры или диарею.

- Мочевыделительная система. Смещение почки и сжатие мочеточника могут вызывать боли в пояснице, дискомфорт при мочеиспускании и почечные колики.

- Нервная система. Крупные аневризмы могут сжимать нервные волокна, вызывая нарушения чувствительности в ягодицах и ногах, ощущение мурашек и иногда двигательные расстройства.

- Система свертывания крови. Аномальное расширение аорты может нарушить кровоток и привести к образованию тромбов, чаще всего в артериях нижних конечностей, вызывая острую ишемию.

Таким образом, аневризмы брюшной аорты могут вызывать различные осложнения, наиболее опасным из которых является разрыв и внутреннее кровотечение. Чтобы минимизировать риск, пациентам следует обратиться к врачу и рассмотреть возможность хирургического удаления аневризмы.

Можно ли вылечить аневризму брюшной аорты без операции?

Аневризма брюшной аорты — это расширение просвета сосуда из-за перерастяжения стенок, вызванное снижением прочности соединительной ткани. Аорта, как один из крупнейших сосудов, подвергается высокому давлению крови, что приводит к выпячиванию стенки в уязвимых местах. Аневризма, образующаяся под воздействием этого давления, имеет тенденцию к увеличению и может разорваться. Поскольку давление в аорте постоянно высокое, аневризма не исчезает самостоятельно и требует хирургического вмешательства.

Основные цели операции по лечению аневризмы брюшной аорты:

- удаление полости аневризмы (при мешковидной форме);

- предотвращение разрыва с помощью протеза или замены части аорты;

- восстановление нормального кровотока;

- укрепление стенок аорты.

Эти задачи решаются только хирургическим путем. Медикаментозное лечение может укрепить стенки сосудов, улучшая состояние соединительной ткани, но не способно устранить аневризму. Стенка аорты постоянно растянута, и достичь необходимой прочности невозможно. Кроме того, лекарства не снижают давление внутри аорты, что необходимо для нормального кровообращения. Поэтому хирургическое лечение является стандартом терапии аневризм брюшной аорты.

Медикаментозное лечение может использоваться для:

- лечения инфекций, ослабляющих стенку аорты (например, сифилис, туберкулез);

- профилактики гипертонического криза и снижения артериального давления;

- снижения уровня холестерина и борьбы с атеросклерозом;

- уменьшения активности аутоиммунных процессов;

- коррекции нарушений свертываемости крови;

- лечения хронических заболеваний, препятствующих хирургическому удалению аневризмы.

Таким образом, медикаментозное лечение разнообразно, но не решает основную проблему — аневризму. Оно лишь снижает риск разрыва и улучшает общее состояние пациента, оставаясь временной мерой. Единственным эффективным методом лечения аневризмы брюшной аорты остается операция.

Каков прогноз при аневризме брюшной аорты?

Аневризма брюшной аорты часто не проявляется симптомами, что создает ложное ощущение безобидности. Многие пациенты считают, что это заболевание не угрожает жизни и не требует лечения. Однако с медицинской точки зрения аневризма брюшной аорты — серьезная патология. Без своевременного вмешательства риск разрыва аневризмы составляет 80-90%, что часто приводит к летальному исходу. Врач оценивает состояние пациента по нескольким ключевым критериям для формирования прогноза.

Факторы, влияющие на течение заболевания и его исход:

- Тип аневризмы. Аневризмы брюшной аорты делятся на три типа. Мешковидные аневризмы обычно меньше и имеют более благоприятный прогноз. Веретенообразные аневризмы могут достигать больших размеров и сжимать соседние органы. Расслаивающие аневризмы наиболее опасны, так как быстро прогрессируют и могут привести к разрыву стенки аорты.

- Размер аневризмы. Размер аневризмы важен для наличия симптомов. Образования до 5 см считаются маленькими. Аневризмы от 8 до 10 см могут вызывать серьезные проявления. Даже небольшая аневризма может привести к внутреннему кровотечению и летальному исходу при разрыве.

- Причины возникновения аневризмы. Прогноз хуже для аневризм, вызванных врожденными нарушениями соединительной ткани (например, синдромом Марфана). В таких случаях хирургическое вмешательство может быть временным, так как генетический дефект может привести к повторному образованию аневризмы. Аневризмы, вызванные аутоиммунными заболеваниями или атеросклерозом, имеют лучший прогноз, так как их можно контролировать медикаментозно или диетой. Аневризмы после травм или инфекций обычно имеют более благоприятный прогноз, так как их можно удалить с низким риском повторного появления.

- Возраст пациента. Основным методом лечения аневризм брюшной аорты является хирургия. Однако пожилые пациенты могут не перенести наркоз, что ухудшает прогноз по сравнению с молодыми людьми, особенно для крупных аневризм, неподдающихся эндоваскулярному лечению.

- Сопутствующие заболевания. Врачи могут отказаться от операции на аневризме аорты из-за серьезных сопутствующих заболеваний, увеличивающих риск операции. Это касается тяжелых заболеваний легких, сердца, почечной или печеночной недостаточности. Тем не менее, предварительная подготовка и медикаментозное лечение могут помочь достичь операбельного состояния. Хронические заболевания значительно ухудшают прогноз.

- Соблюдение рекомендаций врача. Это ключевое условие. Существуют различные методы хирургического лечения аневризм брюшной аорты, и квалифицированные специалисты могут помочь при различных типах образований. Однако для достижения положительного результата важно серьезное отношение пациента к своему состоянию. Строгое соблюдение рекомендаций врачей может привести к избавлению от аневризмы.

Аневризмы трудно предсказуемы. Небольшие дефекты в стенке аорты могут быстро прогрессировать и привести к разрыву, что заканчивается смертью пациента. В других случаях человек может прожить долгую жизнь с крупной аневризмою, которая не станет причиной его смерти и будет обнаружена лишь при вскрытии. Врачи понимают, что риск всегда присутствует, и не дают однозначно оптимистичных прогнозов. Наилучшим решением при отсутствии противопоказаний является быстрое хирургическое удаление аневризмы.

Влияет ли аневризма брюшной аорты на беременность?

Аневризма брюшной аорты представляет серьезную угрозу для определенных групп пациентов, включая пожилых людей, лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями и беременных женщин. В последнем случае риск в первую очередь касается матери. Основная причина разрыва аневризмы — повышение внутрибрюшного давления, которое у беременных увеличивается с ростом плода. Это создает высокий риск разрыва и обильного кровотечения, что может привести к трагическим последствиям для матери.

Такие ситуации чаще всего возникают у женщин, у которых аневризма не была диагностирована до беременности. Заболевание обычно протекает бессимптомно, но во время планового ультразвукового исследования в первом триместре аневризма может быть неожиданно выявлена, что создает серьезные проблемы.

Аневризма брюшной аорты угрожает беременной женщине по следующим причинам:

- высокий риск разрыва аневризмы;

- сдавливание внутренних органов;

- недостаточное кровоснабжение почек, органов малого таза и нижних конечностей;

- механическое давление на развивающийся плод крупной аневризмы;

- повышенный риск эклампсии и других осложнений.