Современные статистические данные о депрессии

Темы одиночества и бессмысленности жизни активно обсуждаются в сети.

Депрессивные расстройства — самые распространенные психические заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия составляет 40% всех психических заболеваний и 65% случаев, требующих амбулаторного лечения.

Заболеваемость депрессией растет, и за последние сто лет число зарегистрированных случаев увеличилось более чем в четыре раза. Каждый год около 100 миллионов человек впервые обращаются к врачу с проблемами, связанными с депрессией, большинство из них — в развитых странах.

Частично рост числа случаев депрессии объясняется развитием психиатрии и психотерапии, что позволяет диагностировать и лечить легкие формы, которые ранее игнорировались.

Однако многие эксперты связывают увеличение числа депрессивных пациентов в развитых странах с особенностями жизни в мегаполисах:

- быстрый темп жизни;

- множество стрессовых факторов;

- высокая плотность населения;

- разрыв с природой;

- утрата традиционных ценностей, которые защищали психику;

- феномен «одиночества в толпе», когда взаимодействие с множеством людей не заменяет близкие контакты;

- недостаток физической активности (даже простая физическая активность, такая как ходьба, положительно влияет на нервную систему);

- старение населения (риск развития депрессии возрастает с возрастом).

Врачи отмечают, что депрессия является сложным психическим расстройством, которое может возникать по множеству причин. Среди них генетическая предрасположенность, стрессовые ситуации, хронические заболевания и нарушения химического баланса в мозге. Симптомы варьируются от постоянного чувства грусти и безнадежности до физической усталости и потери интереса к жизни. Важно, что многие пациенты не осознают, что страдают от депрессии, что затрудняет диагностику. Лечение обычно включает психотерапию, медикаментозную терапию и изменение образа жизни. Врачи подчеркивают важность раннего обращения за помощью, так как своевременное вмешательство может значительно улучшить качество жизни пациента и помочь ему вернуться к нормальной деятельности.

Разные разности: интересные факты о депрессии

- Эдгар По, автор мрачных рассказов, страдал от депрессии, которую пытался «лечить» алкоголем и наркотиками.

- Творческий потенциал может способствовать развитию депрессии. Уровень депрессивных состояний и самоубийств среди выдающихся личностей в культуре и искусстве значительно выше, чем в среднем по населению.

- Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, определил депрессию как самонаправленное раздражение.

- У людей с депрессией чаще фиксируются переломы, что связано с ухудшением внимания и состоянием костной ткани.

- Никотин не помогает расслабиться; затяжка сигаретным дымом лишь дает иллюзорное облегчение, усугубляя состояние. Курильщики чаще страдают от хронического стресса и депрессии.

- Зависимость от алкоголя увеличивает риск развития депрессии.

- Люди с депрессией чаще становятся жертвами гриппа и ОРВИ.

- Исследования показывают, что среднестатистический геймер часто страдает от депрессии.

- Датские ученые выяснили, что депрессия у отцов негативно сказывается на эмоциональном состоянии их детей, которые чаще плачут и хуже спят.

- У детей с избыточным весом риск развития депрессии значительно выше, чем у сверстников с нормальным весом. Ожирение также ухудшает течение детской депрессии.

- У женщин, предрасположенных к депрессии, риск преждевременных родов и осложнений во время беременности выше.

- 80% пациентов с депрессией отказываются от специализированной помощи.

- Недостаток ласки, даже в благополучной жизни, может способствовать развитию депрессии у детей.

- Каждый год около 15% людей с депрессией совершают самоубийство.

К возникновению депрессивных состояний приводят различные факторы:

- внешние воздействия на психику

- острые (психологическая травма);

- хронические (постоянный стресс);

- генетическая предрасположенность;

- эндокринные изменения;

- врожденные или приобретенные дефекты центральной нервной системы;

- соматические заболевания.

В большинстве случаев можно выделить один ведущий фактор. В зависимости от природы фактора, вызвавшего депрессию, все виды депрессивных состояний можно разделить на несколько групп:

- Психогенные депрессии — реакция на неблагоприятные жизненные обстоятельства.

- Эндогенные депрессии — психиатрические заболевания с генетической предрасположенностью.

- Депрессии, связанные с физиологическими эндокринными изменениями.

- Органические депрессии — вызваны серьезными дефектами центральной нервной системы.

- Симптоматические депрессии — проявление телесного заболевания.

- Депрессии у людей с алкогольной или наркотической зависимостью.

- Ятрогенные депрессии — побочный эффект от лекарств.

Психогенные депрессии

Причины реактивной и неврастенической депрессии

Психогенная депрессия — наиболее распространенный вид, составляющий до 90% всех случаев. Специалисты делят психогенные депрессии на реактивные (остро возникающие) и неврастенические (хронические).

Реактивная депрессия возникает в результате тяжелой психологической травмы, например:

- трагедии в личной жизни (смерть близкого, развод);

- проблем со здоровьем (тяжелая болезнь);

- трудностей на работе (конфликты, увольнение);

- пережитого насилия;

- финансовых трудностей;

- миграции (переезд).

Реактивная депрессия может возникнуть и после радостных событий, что называется «синдромом достигнутой цели».

Общая черта всех реактивных депрессий — наличие травмирующего фактора, который пациент осознает.

Неврастеническая депрессия возникает на фоне хронического стресса, и пациент часто не может четко определить травмирующий фактор.

Факторы риска психогенных депрессий

Психогенная депрессия может развиться у любого человека, однако реакция на жизненные трудности у всех разная. Существуют факторы, повышающие предрасположенность к депрессии: возрастные, половые, социальные и индивидуальные.

Возрастной фактор.

Несмотря на активный образ жизни молодежи, депрессивные состояния в юности возникают реже и легче, чем у пожилых людей. Ученые связывают это с уменьшением выработки серотонина и ослаблением социальных связей у пожилых.

Пол и депрессия

Женщины более подвержены депрессии из-за физиологической лабильности психики, но у мужчин депрессия протекает тяжелее. Статистика показывает, что женщины страдают депрессией в 5-6 раз чаще, но среди самоубийц только 2 из 10 — женщины.

Это связано с тем, что женщины чаще «лечат» печаль сладостями, а мужчины — алкоголем и наркотиками, что усугубляет их состояние.

Социальный статус.

Исследования показывают, что богатые и бедные люди более подвержены тяжелым психогенным депрессиям, в то время как люди со средним достатком более устойчивы.

Индивидуальные особенности психики, мировоззрения и окружения также могут повышать риск депрессии, включая:

- генетическую предрасположенность;

- детские психологические травмы;

- врожденную ранимость;

- интровертированность;

- пессимистичный взгляд на жизнь;

- слабое здоровье;

- недостаток социальной поддержки.

Эндогенные депрессии

Эндогенные депрессии составляют около 1% всех депрессивных состояний. Классическим примером является маниакально-депрессивный психоз, характеризующийся циклическим течением, когда фазы депрессии сменяются периодами психического здоровья.

Фазы депрессии могут чередоваться с маниакальными состояниями, когда наблюдается повышенная активность и неадекватный эмоциональный подъем.

Механизм развития эндогенных депрессий не изучен, но известно, что заболевание имеет генетическую предрасположенность. Чаще всего болеют женщины, первый эпизод может возникнуть в молодом возрасте, но возможно и более позднее развитие. Депрессивная фаза длится от двух до шести месяцев, с постепенным ухудшением состояния и последующим восстановлением.

«Светлые» промежутки могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Обострение может быть вызвано физическим или психическим потрясением, но чаще всего возникает без видимой причины.

Другой пример эндогенной депрессии — инволюционная меланхолия, развивающаяся в возрасте 45-55 лет, преимущественно у женщин. Причины ее возникновения неизвестны, но могут быть связаны с физическим или нервным потрясением.

Инволюционная меланхолия сопровождается повышенной тревожностью и ипохондрией, а после выхода из депрессии могут остаться психические дефекты.

Сенильные депрессии развиваются у пожилых людей и могут быть связаны с генетической предрасположенностью и возрастными изменениями в мозговом кровообращении. Такие депрессии характеризуются пессимистическим взглядом на жизнь и могут возникнуть на фоне травмирующих факторов.

Депрессии, связанные с физиологическими эндокринными изменениями

Гормоны играют важную роль в функционировании организма и центральной нервной системы, поэтому изменения гормонального фона могут вызывать эмоциональные нарушения. К таким депрессиям относятся:

- подростковые депрессии;

- послеродовые депрессии;

- депрессии при климаксе.

Эти состояния развиваются на фоне гормональных изменений и часто сопровождаются признаками астении, такими как:

- повышенная утомляемость;

- снижение интеллектуальных функций;

- сниженная работоспособность;

- повышенная раздражительность;

- эмоциональная слабость.

Изменения гормонального фона могут приводить к импульсивным действиям, что иногда вызывает «неожиданные» самоубийства.

Органические депрессии

Депрессии часто встречаются при поражениях головного мозга. Исследования показывают, что около 50% пациентов после инсульта имеют признаки депрессии. Эмоциональная подавленность может сочетаться с другими неврологическими нарушениями и проявляться приступами насильственного плача.

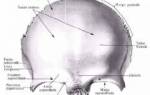

Депрессии при хронической недостаточности мозгового кровообращения встречаются у 60% пациентов и сопровождаются повышенной тревожностью. Депрессии могут также возникать после черепно-мозговых травм, часто спустя месяцы или годы после травмы. При новообразованиях в области мозга депрессия может быть первым симптомом заболевания.

Симптоматические депрессии

Симптоматические депрессии регистрируются реже, так как часто рассматриваются как реакция на основное заболевание. Многие заболевания, такие как:

- сердечно-сосудистые болезни;

- заболевания легких;

- эндокринные патологии;

- болезни желудочно-кишечного тракта;

- ревматоидные заболевания;

- онкологические заболевания;

- СПИД;

- офтальмологические патологии;

- мочеполовые заболевания.

При симптоматических депрессиях глубина состояния зависит от обострений и ремиссий основного заболевания. При некоторых телесных недугах депрессивное состояние может быть первым признаком заболевания.

Депрессии, развивающиеся у пациентов с алкогольной или наркотической зависимостью

Депрессии, возникающие при алкоголизме или наркомании, можно рассматривать как признаки хронического отравления клеток мозга. Однако зависимость часто возникает на фоне затянувшейся психогенной депрессии, когда человек пытается «лечить» душевную боль.

В результате формируется порочный круг: душевная драма приводит к употреблению веществ, а алкоголь и наркотики вызывают новые проблемы. На ранних стадиях алкоголизма и наркомании депрессия может напоминать психогенные депрессии. На более поздних стадиях, когда развивается зависимость, депрессия приобретает органический характер. Эти состояния требуют комплексного подхода в лечении.

Ятрогенные депрессии

Ятрогенные депрессии возникают из-за приема лекарств. Наиболее частыми «виновниками» являются:

- гипотензивные средства;

- противомикробные препараты;

- противогрибковые средства;

- антиаритмические препараты;

- гормональные средства;

- гиполипидемические препараты;

- химиотерапевтические средства;

- препараты, снижающие желудочную секрецию.

Ятрогенные депрессии обычно возникают при длительном приеме препаратов и редко достигают значительной глубины. Исключение составляют случаи, когда у пациентов есть предрасположенность к депрессии. Профилактика ятрогенных депрессий включает осторожность при назначении препаратов, способных вызвать депрессию.

Признаки депрессии можно разделить на симптомы расстройства психики, неврологические симптомы и вегетативно-соматические признаки. К основным признакам нарушения психики относится депрессивная триада:

- снижение эмоционального фона;

- заторможенность мыслительных процессов;

- снижение двигательной активности.

Снижение эмоционального фона проявляется в грусти, тоске и ощущении безысходности, а также в потере интереса к жизни. Заторможенность мыслительных процессов выражается в замедленной речи и снижении памяти. Снижение двигательной активности проявляется в медлительности и ощущении скованности движений. При тяжелой депрессии пациенты могут впадать в ступор.

На фоне подавленного эмоционального состояния у пациентов снижается самооценка, формируются бредовые идеи о собственной ущербности.

Неврологические симптомы включают нарушения сна, характерные для депрессии. Бессонница при депрессии часто проявляется ранним пробуждением, после которого пациент не может заснуть. Также наблюдаются расстройства аппетита, которые могут привести к значительной потере веса. Нарушения центральной нервной системы могут вызывать проблемы в репродуктивной сфере. У женщин могут наблюдаться нарушения менструального цикла, у мужчин — импотенция.

Вегетативно-соматические признаки включают тахикардию, мидриаз и запоры. Также могут наблюдаться изменения кожи, такие как сухость и ломкость ногтей.

Депрессия диагностируется по внешним признакам. Выделяют главные и дополнительные симптомы.

Главные симптомы депрессии

- снижение настроения, наблюдаемое ежедневно в течение не менее 14 дней;

- потеря интереса к ранее приятным видам деятельности;

- снижение энергетического тонуса и повышенная утомляемость.

Дополнительные симптомы

- снижение способности к концентрации внимания;

- снижение самооценки;

- бредовые идеи вины;

- пессимизм;

- мысли о самоубийстве;

- нарушения сна;

- нарушения аппетита.

Не все симптомы депрессии входят в критерии диагностики. Наличие различных симптомов помогает распознать тип депрессии и назначить соответствующее лечение.

Психологические симптомы депрессии делятся на две группы:

- позитивные симптомы (новые признаки);

- негативные симптомы (утрата способностей).

Позитивная симптоматика

- Тоска проявляется в виде душевного страдания и может сопровождаться ощущением гнета в груди.

- Тревога часто носит неопределенный характер и приводит к постоянному напряжению.

- Интеллектуальная и двигательная заторможенность проявляется в замедлении реакций и утрате спонтанной активности.

- Патологический циркадный ритм — колебания эмоционального фона в течение дня, с максимальной выраженностью утром.

- Идеи собственной ничтожности приводят к переоценке прошлого и потере надежды.

- Ипохондрические идеи — преувеличение тяжести физических недугов и страх смерти.

- Суицидальные мысли могут принимать навязчивый характер.

Негативная симптоматика

- Болезненное бесчувствие — утрата способности к переживанию чувств.

- Моральная анестезия — дискомфорт от потери эмоциональных связей.

- Депрессивная девитализация — исчезновение влечения к жизни.

- Апатия — безразличие к окружающему.

- Дисфория — угрюмость и мелочность в претензиях к окружающим.

- Ангедония — утрата способности к наслаждению.

Что такое антидепрессанты

Основной группой препаратов для лечения депрессии являются антидепрессанты, которые помогают повысить эмоциональный фон и вернуть радость жизни. Эта группа была открыта случайно в середине XX века, когда врачи заметили улучшение настроения у пациентов, принимающих изониазид для лечения туберкулеза.

Клинические испытания показали, что препарат ингибирует фермент моноаминооксидазу (МАО), который разрушает серотонин и норадреналин. Регулярный прием антидепрессантов повышает уровень серотонина и норадреналина в центральной нервной системе, что улучшает настроение.

Сегодня антидепрессанты востребованы и постоянно обновляются. Все они действуют на серотонин и, в меньшей степени, на норадреналин.

Разные антидепрессанты имеют различные эффекты:

- стимулирующее действие;

- седативный эффект;

- анксиолитические свойства;

- антихолинэргическое воздействие;

- гипотензивное действие;

- кардиотоксический эффект.

Антидепрессанты первого и второго ряда

Прозак — один из популярных антидепрессантов первого ряда, используемый при подростковых и послеродовых депрессиях. Врачи стараются назначать новые антидепрессанты с минимальными противопоказаниями.

Антидепрессанты первого ряда включают:

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): флуоксетин (прозак), сертралин (золофт) и другие;

- селективные стимуляторы обратного захвата серотонина (ССОЗС): тианептин (коаксил);

- отдельные представители селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина (СИОЗН): миансерин (леривон);

- обратимые ингибиторы моноаминоксидазы типа А (ОИМАО-А): пирлиндол (пиразидол).

Преимущества препаратов первого ряда включают совместимость с другими лекарствами и отсутствие значительной прибавки в весе.

К препаратам второго ряда относятся:

- ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО);

- трициклические антидепрессанты: амитриптилин, имипрамин и другие;

- некоторые представители СИОЗН: мапротилин (людиомил).

Препараты второго ряда эффективны при тяжелых депрессиях, но имеют много противопоказаний и побочных эффектов.

Как врач выбирает антидепрессант

Если пациент уже принимал антидепрессант, врач назначает его снова. В противном случае начинают с препаратов первого ряда. При выборе препарата учитываются симптомы. При депрессиях с негативной симптоматикой назначают препараты с легким стимулирующим действием. При преобладании позитивных симптомов назначают антидепрессанты с седативным эффектом. Иногда врачи комбинируют антидепрессанты, назначая утром стимулирующий, а вечером седативный.

Дополнительные препараты при лечении антидепрессантами

В тяжелых случаях врачи комбинируют антидепрессанты с транквилизаторами, нейролептиками и ноотропами.

Транквилизаторы помогают при тревоге и раздражительности.

Нейролептики используются при выраженных бредовых идеях и суицидальных наклонностях.

Ноотропы назначаются при симптомах истощения нервной системы.

Что необходимо знать о медикаментозном лечении депрессии

- Таблетки лучше принимать в одно и то же время. Ведите дневник приема и отмечайте эффективность.

- Лечебное действие антидепрессантов проявляется через 3-10 дней.

- Побочные действия наиболее выражены в первые дни приема.

- Препараты не вызывают зависимости при правильном применении.

- При резком прекращении приема возможен синдром отмены.

- Лечение антидепрессантами должно сочетаться с немедикаментозными методами.

- Медикаментозная терапия назначается врачом и проводится под его контролем.

Если подавленность кажется беспричинной, необходимо обратиться к врачу. Периоды хандры могут быть связаны с внешними или внутренними причинами. Большинство людей справляются с подавленностью самостоятельно, но профессиональная помощь нужна, если:

- подавленное настроение сохраняется более двух недель;

- привычные способы релаксации не помогают;

- есть мысли о самоубийстве;

- нарушаются социальные связи;

- теряется интерес к жизни.

Не стоит советовать человеку «взять себя в руки», когда он в депрессии. Обратитесь к психологу. Подготовьте информацию о своих симптомах и истории болезни. Важно сообщить врачу о всех сопутствующих заболеваниях и перенесенных травмах. Тяжелые эндогенные депрессии лечит психиатр в стационаре.

Обязательным методом лечения является психотерапия, которая может быть использована как самостоятельный метод или в сочетании с медикаментозной терапией. Основная задача психолога — установить доверительные отношения с пациентом и его окружением, предоставить информацию о заболевании и методах лечения.

Методы психотерапии могут быть индивидуальными, групповыми, семейными, рациональными и суггестивными.

Индивидуальная психотерапия включает изучение личностных особенностей пациента и коррекцию негативных оценок.

Групповая психотерапия помогает пациентам увидеть неадекватность своих установок в взаимодействии с другими.

Семейная психотерапия направлена на коррекцию межличностных отношений.

Рациональная психотерапия включает логическое убеждение пациента в необходимости пересмотра отношения к себе и окружающей действительности.

Суггестивная терапия основана на внушении и может проводиться в различных состояниях.

Кроме медикаментозной и психотерапии, используются вспомогательные методы:

- физиотерапия;

- акупунктура;

- музыкотерапия;

- ароматерапия;

- арт-терапия;

- лечебная физкультура;

- массаж.

При тяжелых депрессиях могут применяться методы шоковой терапии, такие как электросудорожная терапия и депривация сна. Эти методы проводятся в стационаре под наблюдением врача и имеют высокую эффективность.

Послеродовая депрессия — состояние, развивающееся в первые дни и недели после родов у женщин, предрасположенных к подобным патологиям. Вероятность развития послеродовой депрессии возрастает при наличии факторов риска:

- генетические (эпизоды депрессии у родственников);

- акушерские (проблемы во время беременности и родов);

- психологические (повышенная ранимость);

- социальные (отсутствие поддержки);

- экономические (угроза снижения материального благосостояния).

Основным механизмом развития послеродовой депрессии являются колебания гормонального фона на фоне физиологического и психологического стресса. Большинство женщин испытывают резкие перепады настроения, снижение физической активности и ухудшение аппетита.

О послеродовой депрессии говорят, если:

- эмоциональная подавленность сохраняется несколько недель;

- симптомы достигают значительной глубины;

- страхи становятся навязчивыми, возникают суицидальные мысли.

Послеродовая депрессия может варьироваться от легкой до тяжелой, иногда переходя в острый психоз. Лечение зависит от глубины депрессии: при легкой степени назначают психотерапию, при умеренной — комбинацию психотерапии и медикаментов. Профилактика включает курсы подготовки к родам и уходу за новорожденным.

Депрессия в подростковом возрасте называется подростковой депрессией. По статистике, около 10% подростков страдают от депрессии, особенно в возрасте 13-14 лет. Психологическая уязвимость подростков объясняется физиологическими, психологическими и социальными особенностями.

Депрессия у подростков имеет свои особенности:

- симптомы грусти и тревоги могут проявляться в виде агрессии;

- снижение успеваемости связано с несколькими факторами;

- замкнутость проявляется в сужении круга общения и конфликтах с родителями;

- идеи собственной ущербности трансформируются в невосприятие критики;

- апатия воспринимается взрослыми как потеря ответственности;

- депрессивные состояния могут проявляться телесными болями и страхом смерти.

Взрослые часто воспринимают симптомы депрессии как дурные черты характера, что усугубляет состояние подростка. Большинство случаев подростковых депрессий поддаются психотерапии, а в тяжелых случаях могут потребоваться медикаменты. Прогноз при своевременном обращении к врачу обычно благоприятен, но игнорирование симптомов может привести к серьезным последствиям.

Постоянные стрессы истощают центральную нервную систему и могут стать причиной неврастенических депрессий. Такие депрессии развиваются постепенно, и пациент может не заметить первых симптомов. Невозможность организовать труд и отдых приводит к хронической усталости и повышает чувствительность к стрессам. Стрессы могут обострять эндогенные депрессии и ухудшать течение органических и симптоматических депрессий.

| Причина | Симптом | Метод лечения |

|---|---|---|

| Генетическая предрасположенность | Постоянная усталость | Психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, межличностная терапия) |

| Нейрохимический дисбаланс (низкий уровень серотонина, дофамина, норадреналина) | Потеря интереса к любимым занятиям | Медикаментозное лечение (антидепрессанты, стабилизаторы настроения) |

| Травматический опыт (физическое или эмоциональное насилие, потеря близкого человека) | Чувство безнадежности и пессимизма | Психотерапия (травмотерапия, EMDR) |

| Хронический стресс | Проблемы со сном (бессонница или гиперсомния) | Изменение образа жизни (регулярные физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон) |

| Соматические заболевания | Изменения аппетита (потеря или увеличение) | Лечение основного соматического заболевания |

| Социальная изоляция | Заниженная самооценка | Групповая терапия, социальная поддержка |

| Негативные мыслительные паттерны | Мысли о смерти или суициде | Когнитивная реструктуризация |

| Злоупотребление психоактивными веществами | Снижение концентрации внимания | Реабилитационные программы |

| Гормональные изменения | Плаксивость | Гормональная терапия (при необходимости) |

| Недостаток солнечного света | Изменения в сексуальной жизни | Светотерапия |

Депрессия — это сложное и многогранное состояние, о котором говорят многие. Люди описывают её как чувство безысходности, подавленности и утраты интереса к жизни. Причины могут быть разнообразными: от генетической предрасположенности и химических дисбалансов в мозге до стрессовых ситуаций и травмирующих событий. Симптомы варьируются от постоянной усталости и нарушения сна до проблем с концентрацией и изменениями аппетита. Лечение часто включает психотерапию, медикаменты и поддержку со стороны близких. Многие отмечают, что открытое обсуждение своих переживаний и обращение за помощью — важные шаги на пути к выздоровлению. Важно помнить, что депрессия — это не слабость, а серьёзное заболевание, требующее внимания и заботы.

Причины депрессии

Классификация депрессий в соответствии с причиной их развития

В формировании депрессивных состояний участвуют множество факторов:

- внешние воздействия на психику:

- острые (психологическая травма);

- хронические (постоянный стресс);

- генетическая предрасположенность;

- изменения в эндокринной системе;

- органические нарушения центральной нервной системы;

- соматические заболевания.

Чаще всего можно выделить один основной фактор, играющий ведущую роль. В зависимости от природы фактора, вызвавшего депрессию, все виды депрессий делятся на несколько категорий:

- Психогенные депрессии — реакция психики на неблагоприятные обстоятельства.

- Эндогенные депрессии — психиатрические расстройства, где генетическая предрасположенность имеет ключевое значение.

- Депрессии, связанные с физиологическими эндокринными изменениями.

- Органические депрессии — возникают из-за серьезных дефектов центральной нервной системы.

- Симптоматические депрессии — проявление соматического заболевания.

- Депрессии у людей с алкогольной или наркотической зависимостью.

- Ятрогенные депрессии — побочный эффект медикаментов.

Психогенные депрессии

Причины реактивной и неврастенической депрессии

Психогенная депрессия — наиболее распространенный тип, составляющий до 90% случаев. Специалисты выделяют реактивные депрессии, возникающие остро, и неврастенические, имеющие хроническое течение.

Реактивная депрессия чаще всего возникает из-за тяжелой психологической травмы, например:

- трагические события (смерть близкого, развод, одиночество);

- проблемы со здоровьем (серьезные болезни);

- трудности на работе (неудачи, конфликты, увольнение);

- физическое или психологическое насилие;

- финансовые трудности;

- миграция.

Реактивная депрессия может возникнуть и после положительного события, известного как «синдром достигнутой цели», когда человек испытывает подавленность после достижения долгожданного успеха.

Общая черта всех реактивных депрессий — наличие травмирующего фактора, который пациент осознает.

Неврастеническая депрессия возникает на фоне хронического стресса, и основной травмирующий фактор часто не выявляется.

Факторы риска психогенных депрессий

Психогенная депрессия может развиться у любого человека, но реакция на трудности различается. Один воспринимает увольнение как незначительное событие, другой — как катастрофу.

Факторы, повышающие предрасположенность к депрессии:

Возраст. Депрессивные состояния реже возникают у молодежи и протекают легче, чем у пожилых, что связано с уменьшением выработки серотонина и ослаблением социальных связей.

Пол и депрессия

Женщины более подвержены депрессиям, но у мужчин они протекают тяжелее. Статистика показывает, что женщины страдают депрессией в 5-6 раз чаще, но среди самоубийц только 2 из 10 — женщины.

Это частично объясняется тем, что женщины чаще «лечат» печаль сладостями, тогда как мужчины ищут утешение в алкоголе и наркотиках, что усугубляет течение заболевания.

Социальный статус. Исследования показывают, что тяжелым психогенным депрессиям подвержены как богатые, так и бедные, тогда как люди со средним достатком более устойчивы.

Индивидуальные особенности психики, мировоззрения и окружения также могут повысить вероятность депрессии:

- генетическая предрасположенность;

- перенесенные в детстве травмы;

- врожденная ранимость;

- интровертированность;

- особенности характера и мировоззрения;

- плохое физическое здоровье;

- недостаток социальной поддержки.

Эндогенные депрессии

Эндогенные депрессии составляют около 1% всех видов. Пример — маниакально-депрессивный психоз, характеризующийся циклическим течением, когда фазы депрессии чередуются с маниакальными состояниями.

Механизм развития эндогенных депрессий не изучен, но известно о генетической предрасположенности. Чаще страдают женщины, первый эпизод обычно возникает в молодом возрасте. Депрессивная фаза может длиться от двух до шести месяцев.

«Светлые» промежутки могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Обострение может быть вызвано физическим или психическим потрясением, но чаще возникает само по себе. Некоторые женщины отмечают возникновение депрессий в определенные дни менструального цикла.

Другой пример — инволюционная меланхолия, развивающаяся в возрасте 45-55 лет, преимущественно у женщин. Причины неизвестны, наследственный фактор не прослеживается. Развитие может быть спровоцировано физическим или нервным потрясением, но чаще начинается как реакция на старение.

Инволюционная меланхолия сопровождается тревожностью и ипохондрией. После выхода из депрессии могут остаться психические дефекты.

Сенильные депрессии развиваются в пожилом возрасте и связаны с генетической предрасположенностью и органическими нарушениями. Они характеризуются изменением черт характера и пессимистической оценкой окружающей действительности.

Начало обычно острое и связано с травмирующим фактором. В дальнейшем депрессия может затягиваться, интересы сужаются, пациенты становятся апатичными.

Иногда больные скрывают свое состояние, что создает угрозу самоубийства.

Депрессии, связанные с физиологическими эндокринными изменениями

Гормоны играют ключевую роль в функционировании организма, и изменения гормонального фона могут вызвать нарушения эмоционального состояния, как при предменструальном синдроме у женщин.

К таким депрессиям относятся:

- подростковые депрессии;

- послеродовые депрессии;

- депрессии при климаксе.

Эти состояния развиваются на фоне изменений в организме и часто сопровождаются признаками астении, такими как:

- повышенная утомляемость;

- снижение интеллектуальных функций;

- сниженная работоспособность;

- повышенная раздражительность;

- эмоциональная слабость.

Изменения гормонального фона могут приводить к импульсивным действиям. При легких депрессивных состояниях нередко происходят «неожиданные» самоубийства.

Факторы, повышающие риск развития подобных депрессий, аналогичны психогенным.

Органические депрессии

Частота депрессий при поражениях головного мозга высока. Около 50% пациентов, перенесших инсульт, проявляют признаки депрессии. Эмоциональная подавленность развивается на фоне других неврологических нарушений.

Депрессии при хронической недостаточности мозгового кровообращения встречаются еще чаще (около 60%). В таких случаях эмоциональная подавленность сочетается с тревожностью.

Депрессии при черепно-мозговых травмах встречаются в 15-25% случаев и чаще всего развиваются через месяцы или годы после травмы.

При новообразованиях в области лобной и височной доли, а также при паркинсонизме и рассеянном склерозе, депрессии наблюдаются у большинства пациентов.

Симптоматические депрессии

Симптоматические депрессии регистрируются редко, так как обычно рассматриваются как реакция на тяжелое заболевание и относятся к психогенным депрессиям.

Тем не менее, многие заболевания сопровождаются депрессиями, что позволяет рассматривать эмоциональную подавленность как симптом. К таким заболеваниям относятся:

- сердечно-сосудистые заболевания;

- заболевания легких;

- эндокринные патологии;

- болезни желудочно-кишечного тракта;

- ревматоидные заболевания;

- онкологические заболевания;

- СПИД;

- офтальмологическая патология;

- мочеполовая система.

Глубина депрессии связана с обострениями и ремиссиями основного заболевания. При некоторых недугах депрессивное состояние может быть первым симптомом.

Депрессии у пациентов с алкогольной или наркотической зависимостью

Депрессии при алкоголизме или наркомании можно рассматривать как проявления хронического отравления клеток головного мозга. Однако зависимость часто развивается на фоне затянувшейся психогенной депрессии.

Формируется порочный круг: душевные страдания побуждают к употреблению веществ, а алкоголь и наркотики приводят к новым жизненным трудностям, вызывающим новые переживания.

На ранних стадиях алкоголизма и наркомании депрессия может напоминать психогенные. На более поздних стадиях, когда формируется зависимость, депрессия приобретает органический характер.

Эффективность лечения обеспечивается привлечением нескольких специалистов.

Ятрогенные депрессии

Ятрогенные депрессии связаны с применением лекарств. Наиболее часто «виновниками» становятся:

- гипотензивные средства;

- противомикробные препараты;

- противогрибковые средства;

- антиаритмические препараты;

- гормональные средства;

- гиполипидемические препараты;

- химиотерапевтические средства;

- препараты, снижающие желудочную секрецию.

Ятрогенные депрессии возникают при длительном приеме препаратов. Эмоциональный фон нормализуется после отмены медикамента.

Исключение составляют случаи с необратимыми изменениями в центральной нервной системе, когда может потребоваться специальное лечение.

Профилактика ятрогенных депрессий заключается в соблюдении предосторожностей при назначении препаратов, способных вызвать депрессию.

Симптомы и признаки депрессии

Психологические, неврологические и вегетативно-соматические признаки депрессии

Все проявления депрессии можно разделить на три категории: психические симптомы, неврологические проявления и вегетативно-соматические признаки, связанные с нарушениями работы органов и систем.

К основным признакам психического расстройства относится депрессивная триада:

- снижение эмоционального фона;

- замедление мыслительных процессов;

- уменьшение двигательной активности.

Снижение эмоционального фона — ключевой признак депрессии, проявляющийся в грусти, тоске, ощущении безысходности и потере интереса к жизни, вплоть до суицидальных мыслей.

Замедление мыслительных процессов проявляется в затрудненной речи и коротких ответах. Пациенты долго размышляют над простыми задачами, их память и внимание ослаблены.

Уменьшение двигательной активности выражается в медлительности и ощущении скованности движений. В тяжелых случаях пациенты могут впадать в ступор, принимая неподвижные позы, такие как лежание на спине или сидение с опущенной головой.

Из-за снижения двигательной активности мимические мышцы застывают, и лицо пациентов становится маскообразным.

На фоне угнетенного состояния у пациентов резко падает самооценка, формируются бредовые идеи о собственной ущербности. В легких случаях это преувеличение вины, в тяжелых — ощущение ответственности за неприятности окружающих и глобальные катастрофы.

Бредовые идеи трудно поддаются переубеждению, даже если пациенты осознают их нелепость.

Неврологические симптомы часто сопровождают расстройства психики, наиболее заметным из которых является нарушение сна. При депрессии бессонница проявляется в раннем пробуждении (около 4-5 часов утра) с невозможностью снова уснуть. Пациенты могут утверждать, что не спали всю ночь, хотя это не соответствует действительности.

Также наблюдаются расстройства аппетита: иногда развивается булимия, чаще — снижение аппетита до анорексии, что может привести к значительной потере веса.

Нарушения центральной нервной системы могут вызывать проблемы в репродуктивной сфере: у женщин — нарушения менструального цикла, у мужчин — импотенцию.

К вегетативно-соматическим признакам депрессии относится триада Протопопова:

- тахикардия (учащенное сердцебиение);

- мидриаз (расширение зрачков);

- запоры.

Также отмечаются изменения кожи: сухость, ломкость ногтей и выпадение волос. Кожа теряет упругость, появляются морщины, что делает пациентов визуально старше.

Еще одним признаком нарушения работы вегетативной нервной системы являются жалобы на боли (сердечные, суставные, головные, кишечные), при этом исследования не выявляют серьезных патологий.

Критерии постановки диагноза «депрессивное состояние»

Депрессия — это психическое расстройство, диагноз которого ставится на основе внешних проявлений, без лабораторных исследований. Врачи выделяют основные и дополнительные признаки депрессии.

Основные признаки депрессии

- Пониженное настроение, сохраняющееся почти ежедневно в течение большей части дня на протяжении не менее двух недель;

- Утрата интереса к ранее приятным занятиям и сужение сферы интересов;

- Снижение уровня энергии и повышенная утомляемость.

Дополнительные признаки

- Проблемы с концентрацией внимания;

- Пониженная самооценка и утрата уверенности в себе;

- Необоснованные чувства вины;

- Пессимистичный взгляд на жизнь;

- Мысли о самоубийстве;

- Нарушения сна;

- Изменения в аппетите.

Позитивные и негативные признаки депрессивных состояний

Как видно, не все проявления депрессии соответствуют диагностическим критериям. Однако наличие определенных симптомов и их выраженность помогают определить тип депрессии (психогенная, эндогенная, симптоматическая и др.).

Врач, основываясь на симптомах эмоционально-волевых расстройств, таких как тоска, тревога, отстраненность или бредовые идеи самоуничижения, может назначить медикаментозное или немедикаментозное лечение.

Психологические проявления депрессии делятся на две категории:

- позитивные симптомы (появление новых признаков);

- негативные симптомы (утрата психологических функций).

Позитивные симптомы депрессивных состояний

- Тоска проявляется как болезненное душевное страдание, ощущаемое как гнет в груди или животе. Это чувство сопровождается унынием и безнадежностью, что может привести к суицидальным мыслям.

- Тревога проявляется как предчувствие беды, вызывая постоянное напряжение и боязливость.

- Интеллектуальная и двигательная заторможенность выражается в замедлении реакций, нарушении внимания и утрате спонтанной активности, что затрудняет выполнение повседневных задач.

- Патологический циркадный ритм – колебания эмоционального состояния в течение дня, с наибольшим проявлением симптомов утром. К вечеру состояние обычно улучшается.

- Идеи о собственной ничтожности и греховности искажают восприятие прошлого, заставляя пациента видеть свою жизнь как череду неудач.

- Ипохондрические мысли – преувеличение серьезности физических недомоганий и страх внезапной смерти. При тяжелых эндогенных депрессиях такие идеи могут быть глобальными: пациенты утверждают, что у них «внутри все сгнило».

- Суицидальные мысли могут становиться навязчивыми.

Негативные симптомы депрессивных состояний

- Болезненное бесчувствие – ощущение полной утраты способности испытывать чувства, такие как любовь и гнев, чаще встречается при маниакально-депрессивном психозе.

- Моральная анестезия – дискомфорт от утраты эмоциональных связей и угасания интуиции, фантазии и воображения, характерен для тяжелых эндогенных депрессий.

- Депрессивная девитализация – исчезновение влечения к жизни и угасание инстинкта самосохранения.

- Апатия – вялость и безразличие к окружающему.

- Дисфория – угрюмость и мелочные претензии к окружающим, чаще наблюдается при инволюционной меланхолии и органических депрессиях.

- Ангедония – утрата способности получать удовольствие от повседневной жизни, что воспринимается пациентом как доказательство своей неполноценности.

Лечение депрессии

Какие медикаменты могут помочь при депрессии

Что представляют собой антидепрессанты

Антидепрессанты — основная группа медикаментов для лечения депрессии, улучшающих эмоциональное состояние и возвращающих радость жизни. Их открытие произошло в середине XX века, когда врачи заметили, что препараты для лечения туберкулеза, такие как изониазид и ипрониазид, улучшали настроение пациентов до ослабления симптомов основного заболевания.

Клинические исследования подтвердили положительное влияние ипрониазида на пациентов с депрессией и нервным истощением. Препарат ингибирует фермент моноаминооксидазу (МАО), который разрушает серотонин и норадреналин.

Регулярный прием антидепрессантов повышает уровень серотонина и норадреналина в центральной нервной системе, что улучшает настроение и общее состояние.

Сегодня антидепрессанты — востребованная группа медикаментов, постоянно пополняющаяся новыми средствами. Все они усиливают эффект серотонина и, в меньшей степени, норадреналина в центральной нервной системе.

Серотонин, называемый нейромедиатором «радости», регулирует импульсивные желания, облегчает засыпание, нормализует циклы сна, снижает агрессивность и устраняет навязчивые мысли. Норадреналин улучшает когнитивные функции и поддерживает бодрствование.

Разные препараты из группы антидепрессантов отличаются по наличию и выраженности следующих эффектов:

- стимулирующее воздействие на нервную систему;

- седативный (успокаивающий) эффект;

- анксиолитические свойства (снижают тревожность);

- антихолинэргическое действие (может иметь побочные эффекты и противопоказан при глаукоме);

- гипотензивное действие (снижает артериальное давление);

- кардиотоксический эффект (противопоказан при серьезных сердечных заболеваниях).

Антидепрессанты первого и второго ряда

Прозак — один из самых известных антидепрессантов первого ряда, успешно применяемый при депрессиях у подростков и после родов (грудное вскармливание не противопоказано).

Врачи предпочитают назначать антидепрессанты новых поколений с минимальными противопоказаниями и побочными эффектами. Эти препараты можно назначать беременным и пациентам с сердечными, легочными заболеваниями, анемией, мочекаменной болезнью и тяжелыми эндокринными расстройствами.

Антидепрессанты новых поколений считаются препаратами первого ряда. К ним относятся:

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): флуоксетин (Прозак), сертралин (Золофт), пароксетин (Паксил), флувоксамин (Феварин), циталопрам (Ципрамил);

- селективные стимуляторы обратного захвата серотонина (ССОЗС): тианептин (Коаксил);

- некоторые селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗН): миансерин (Леривон);

- обратимые ингибиторы моноаминоксидазы типа А (ОИМАО-А): пирлиндол (Пиразидол), моклобемид (Аурорикс);

- производное аденозилметионина – адеметионин (Гептрал).

Преимущества препаратов первого ряда — хорошая совместимость с другими медикаментами и отсутствие значительного увеличения веса при длительном применении.

К препаратам второго ряда относятся лекарства первых поколений антидепрессантов:

- ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): ипрониазид, ниаламид, фенелзин;

- тимоаналептики трициклической структуры: амитриптилин, имипрамин (Мелипрамин), кломипрамин (Анафранил), доксилин (Синекван);

- некоторые представители СИОЗН: мапротилин (Людиомил).

Препараты второго ряда обладают высокой психотропной активностью и эффективны при тяжелых депрессиях с выраженной психотической симптоматикой. Однако их использование ограничено множеством противопоказаний и побочных эффектов, а также необходимостью соблюдать специальную диету (для ИМАО). Поэтому их применяют, когда препараты первого ряда не подходят.

Как врач выбирает антидепрессант

Если пациент ранее успешно принимал антидепрессант, врачи обычно назначают тот же препарат. В противном случае лечение начинается с антидепрессантов первого ряда. При выборе препарата врач ориентируется на выраженность и преобладание симптомов. Например, при депрессиях с негативной и астенической симптоматикой назначают препараты с легким стимулирующим эффектом (флуоксетин, моклобемид).

Если преобладают тревога и суицидальные мысли, назначают антидепрессанты с седативным и противотревожным действием (мапротилин, тианептин, пирлиндол).

Существуют также препараты первого ряда с универсальным действием (сертралин, флувоксамин, циталопрам, пароксетин), которые назначают при равной выраженности позитивных и негативных симптомов.

Иногда врачи комбинируют антидепрессивные препараты, назначая утром антидепрессант со стимулирующим эффектом, а вечером — с седативным.

Какие препараты могут быть назначены дополнительно при лечении антидепрессантами

В тяжелых случаях врачи комбинируют антидепрессанты с другими группами препаратов, такими как:

- транквилизаторы;

- нейролептики;

- ноотропы.

Транквилизаторы — группа медикаментов с успокаивающим действием на центральную нервную систему, применяемая при депрессиях с тревожностью и раздражительностью. Чаще всего используются бензодиазепины (феназепам, диазепам, хлордиазепоксид и др.).

Сочетание антидепрессантов с транквилизаторами также применяется при нарушениях сна. Утром назначают антидепрессант с стимулирующим действием, а вечером — транквизитор.

Нейролептики — лекарства для лечения острых психозов, используемые при наличии бредовых идей и суицидальных наклонений. Назначаются «легкие» нейролептики (сульпирид, рисперидон, оланзапин), не угнетающие психику.

Ноотропы — препараты с общим стимулирующим действием на центральную нервную систему, назначаемые при симптомах нервного истощения (утомляемость, слабость, апатия). Они не влияют на функции внутренних органов и хорошо сочетаются с другими лекарствами, но могут повышать порог судорожной готовности и вызывать бессонницу.

Что важно знать о медикаментозном лечении депрессии

- Таблетки лучше принимать в одно и то же время. Пациенты с депрессией могут быть рассеянными, поэтому рекомендуется вести дневник о приеме препарата и его эффективности.

- Эффект антидепрессантов проявляется через 3–10 дней после начала приема.

- Большинство побочных эффектов наиболее выражены в первые дни и недели приема.

- Препараты для лечения депрессии в терапевтических дозах не вызывают зависимости.

- К антидепрессантам, транквилизаторам, нейролептикам и ноотропам не развивается привыкание, и дозу можно снижать до минимальной поддерживающей.

- Резкое прекращение приема антидепрессантов может вызвать синдром отмены (тоска, тревога, бессонница, суицидальные наклонения). Поэтому препараты отменяют постепенно.

- Лечение антидепрессантами должно сочетаться с немедикаментозными методами, чаще всего с психотерапией.

- Медикаментозное лечение назначается врачом и проводится под его контролем. Пациент и близкие должны сообщать врачу о побочных эффектах.

- Замена антидепрессанта, переход на комбинированное лечение и прекращение терапии также осуществляется по рекомендации врача.

Нужно ли обращаться к врачу при депрессии

Иногда состояние подавленности кажется необоснованным как пациенту, так и его окружению. В таких случаях важно обратиться к врачу для точного диагноза.

Многие сталкиваются с периодами хандры и меланхолии, когда мир воспринимается мрачно. Эти состояния могут быть вызваны внешними факторами (разрыв отношений, проблемы на работе, переезд) или внутренними (переходный возраст, кризис среднего возраста, предменструальный синдром).

Некоторые находят утешение в проверенных способах борьбы с подавленностью: чтение стихов, просмотр телевизора, общение с природой или близкими, занятия хобби. Они могут подтвердить, что способны на самоисцеление.

Однако помощь специалиста может быть необходима. Обратитесь к врачу, если наблюдаются хотя бы один из следующих тревожных симптомов депрессии:

- подавленное настроение сохраняется более двух недель без улучшения;

- ранее эффективные методы расслабления (общение с друзьями, прослушивание музыки) не приносят облегчения;

- возникают мысли о самоубийстве;

- нарушаются социальные связи в семье и на работе;

- наблюдается сужение интересов, утрата радости жизни, пациент «замыкается в себе».

Советы вроде «возьми себя в руки» или «занимайся делом» не помогут. Необходима помощь профессионала, поскольку:

- даже при легкой форме депрессии существует риск суицидальных попыток;

- депрессия ухудшает качество жизни и работоспособность, негативно сказываясь на близких;

- как и любое заболевание, депрессия может усугубляться, поэтому лучше обратиться к врачу для быстрого выздоровления;

- депрессия может быть первым признаком серьезных заболеваний (онкология, рассеянный склероз), которые легче лечить на ранних стадиях.

К какому врачу следует обратиться для лечения депрессии

Когда речь идет о депрессии, многие обращаются к психологу. Важно предоставить специалисту как можно больше информации.

Перед визитом к врачу стоит подготовить ответы на вопросы, которые обычно задаются на первом приеме:

-

Жалобы

- что больше беспокоит: тоска и тревога или апатия и отсутствие интереса к жизни;

- сопровождается ли подавленное настроение нарушениями сна, аппетита или половой функции;

- в какое время суток симптомы проявляются сильнее – утром или вечером;

- были ли мысли о самоубийстве.

-

История заболевания:

- с чем пациент связывает появление симптомов;

- как долго они наблюдаются;

- как развивалось состояние;

- какие методы использовались для облегчения симптомов;

- какие медикаменты принимал пациент до начала заболевания и продолжает ли их принимать сейчас.

-

Текущее состояние здоровья (необходимо упомянуть о всех сопутствующих заболеваниях, их течении и методах лечения).

-

Личная история

- перенесенные психологические травмы;

- были ли ранее эпизоды депрессии;

- перенесенные болезни, травмы, операции;

- отношение к алкоголю, курению и наркотикам.

-

Акушерский и гинекологический анамнез (для женщин)

- были ли нарушения менструального цикла (предменструальный синдром, аменорея, дисфункциональные маточные кровотечения);

- как проходили беременности (включая те, которые не завершились рождением ребенка);

- были ли признаки послеродовой депрессии.

-

Семейный анамнез

- случаи депрессии и других психических заболеваний, а также алкоголизм, наркомания и самоубийства среди родственников.

-

Социальный анамнез (отношения в семье и на работе, поддержка со стороны близких и друзей).

Детальная информация поможет врачу на первом приеме определить тип депрессии и решить, нужно ли привлекать других специалистов.

Тяжелые эндогенные депрессии лечатся психиатрами в стационаре. Лечение органических и симптоматических депрессий психолог проводит совместно с врачом, который курирует основное заболевание (невропатологом, онкологом, кардиологом, эндокринологом, гастроэнтерологом, фтизиатром и т.д.).

Как лечит депрессию специалист

Обязательным компонентом терапии депрессивных расстройств является психотерапия, также известная как лечение словом. Она часто применяется вместе с медикаментозной терапией, но может использоваться и самостоятельно.

Задача психолога — установить доверительные отношения с пациентом и его близкими, предоставить информацию о заболевании, методах лечения и прогнозах, а также скорректировать самооценку и отношение к окружающему миру, что создает условия для дальнейшей поддержки пациента.

После этого начинается психотерапия, метод выбирается индивидуально. Наиболее распространенные подходы:

- индивидуальная

- групповая

- семейная

- рациональная

- суггестивная

Индивидуальная психотерапия включает взаимодействие врача и пациента, в ходе которого происходит:

- изучение личностных характеристик для выявления механизмов, способствующих депрессии;

- осознание пациентом структуры своей личности и причин проблемы;

- коррекция негативных оценок себя и своей жизни;

- решение психологических трудностей в отношениях с близкими;

- информационная поддержка и коррекция медикаментозной терапии.

Групповая психотерапия включает взаимодействие группы пациентов (обычно 7-8 человек) с врачом. Этот метод помогает участникам осознать неадекватность своих установок в общении и исправить их под руководством специалиста.

Семейная психотерапия направлена на коррекцию межличностных отношений пациента с ближайшими. Работа может проводиться как с одной семьей, так и с группой семей с аналогичными проблемами.

Рациональная психотерапия включает логическое убеждение пациента пересмотреть свое отношение к себе и окружающей действительности с использованием разъяснений, переубеждений и морального одобрения.

Суггестивная терапия основывается на внушении и включает:

- внушение в состоянии бодрствования;

- внушение в состоянии гипнотического сна;

- внушение в состоянии медикаментозного сна;

- самовнушение (аутогенная тренировка) после обучающих сеансов.

В комплексном лечении депрессии также применяются:

- физиотерапия

- магнитотерапия;

- светотерапия;

- акупунктура;

- музыкотерапия;

- ароматерапия;

- арт-терапия;

- лечебная физкультура;

- массаж;

- библиотерапия и другие.

Эти методы являются вспомогательными и не могут рассматриваться как самостоятельные.

При тяжелых формах депрессии, не поддающихся медикаментозному лечению, могут применяться методы шоковой терапии, такие как:

- Электросудорожная терапия (ЭСТ) — пропускание электрического тока через мозг на несколько секунд, курс лечения включает 6-10 сеансов под наркозом.

- Депривация сна — отказ от сна на полутора суток или депривация позднего сна.

- Разгрузочно-диетическая терапия — длительное голодание (20-25 дней) с последующим восстановительным питанием.

Методы шоковой терапии проводятся в стационаре под наблюдением врача после обследования, так как они не показаны всем. Несмотря на свою «жесткость», эти методы обычно хорошо переносятся пациентами и демонстрируют высокую эффективность.

Что такое послеродовая депрессия?

Послеродовая депрессия — это депрессивное состояние, возникающее в первые дни и недели после родов у женщин, предрасположенных к таким расстройствам.

Вероятность развития послеродовой депрессии увеличивается при наличии следующих факторов риска:

- генетические (случаи депрессии у близких);

- акушерские (осложнения во время беременности и родов);

- психологические (высокая чувствительность, травмы, предшествующие депрессивные состояния);

- социальные (отсутствие партнера, семейные конфликты, недостаток поддержки);

- экономические (финансовые трудности после появления ребенка).

Основным механизмом развития послеродовой депрессии являются резкие изменения гормонального фона, особенно уровень эстрогенов, прогестерона и пролактина после родов.

Эти изменения происходят на фоне физиологического стресса (ослабление организма) и психологического напряжения (беспокойство о ребенке), что приводит к временным признакам депрессии у более чем половины рожениц.

Многие женщины после родов испытывают резкие перепады настроения, снижение физической активности, ухудшение аппетита и нарушения сна. Особенно первородящие мамы могут испытывать тревожность о своих родительских способностях.

Временные признаки депрессии считаются нормальными, если они не достигают серьезной степени (женщины продолжают заботиться о ребенке и участвовать в семейных делах) и исчезают в течение первых недель.

Послеродовая депрессия диагностируется при наличии хотя бы одного из следующих симптомов:

- эмоциональная подавленность, нарушения сна и аппетита продолжаются несколько недель;

- симптомы депрессии становятся серьезными (женщина не заботится о ребенке, не участвует в семейных делах);

- навязчивые страхи, чувство вины перед ребенком, суицидальные мысли.

Послеродовая депрессия может проявляться в различной степени — от затянувшегося астенического синдрома до тяжелых состояний, которые могут перерасти в острый психоз или эндогенную депрессию.

Умеренные депрессивные состояния часто сопровождаются фобиями (страх внезапной смерти ребенка, страх потерять мужа) и нарушениями сна и аппетита.

При глубокой депрессии преобладает негативная симптоматика — апатия, ограничение интересов. Женщины могут испытывать чувство неспособности любить ребенка или близких.

Нередко возникают навязчивые идеи, сопровождающиеся страхом причинить вред ребенку (например, ударить ножом или сбросить с балкона). Это может вызывать чувство вины и суицидальные мысли.

Лечение послеродовой депрессии зависит от тяжести состояния: при легких формах назначаются психотерапевтические мероприятия, при умеренной степени — сочетание психотерапии и медикаментов. Тяжелая депрессия часто требует госпитализации.

Профилактика включает участие в курсах подготовки к родам и уходу за новорожденным. Женщинам с предрасположенностью рекомендуется наблюдение у психолога.

Депрессивные состояния после родов чаще развиваются у мнительных и «гиперответственных» первородящих, которые много времени проводят на форумах и читают литературу, пытаясь выявить несуществующие симптомы. Психологи утверждают, что лучшая профилактика — это полноценный отдых и общение с ребенком.

Что такое подростковая депрессия?

Депрессия в подростковом возрасте называется подростковой депрессией. Период ее проявления условно охватывает 9-11 до 14-15 лет у девочек и 12-13 до 16-17 лет у мальчиков.

Около 10% подростков испытывают симптомы депрессии, особенно в возрасте 13-14 лет. Уязвимость подростков к депрессии объясняется физиологическими, психологическими и социальными факторами:

- гормональные изменения при половом созревании;

- активный рост, приводящий к истощению защитных сил организма;

- нестабильность психического состояния;

- высокая зависимость от социального окружения (семья, школа, друзья);

- формирование личности, часто сопровождающееся бунтом против окружающей действительности.

Подростковая депрессия имеет свои особенности:

- симптомы грусти и тревоги проявляются в угрюмости, капризности и агрессивности;

- резкое снижение успеваемости связано с ухудшением внимания, повышенной утомляемостью и утратой интереса к учебе;

- замкнутость и уход в себя выражаются в сужении круга общения и конфликтах с родителями;

- идеи неполноценности проявляются в остром неприятии критики и жалобах на отсутствие понимания;

- апатия воспринимается взрослыми как потеря ответственности (пропуски занятий, опоздания);

- депрессивные состояния часто проявляются в соматических болях (головные боли, боли в животе и сердце) и страхе смерти, особенно у чувствительных девочек.

Взрослые могут воспринимать симптомы депрессии как плохие черты характера (лень, недисциплинированность), что усугубляет замыкание подростков в себе.

Большинство случаев подростковой депрессии успешно лечится психотерапией. При выраженных симптомах могут назначаться медикаменты, такие как флуоксетин. В тяжелых случаях требуется госпитализация.

Прогноз обычно благоприятен при своевременном обращении за помощью. Отсутствие поддержки может привести к осложнениям:

- ухудшение симптомов и уход в себя;

- попытки суицида;

- побеги из дома и бродяжничество;

- склонность к насилию и рискованному поведению;

- алкоголизм и/или наркомания;

- ранние беспорядочные половые связи;

- вовлечение в социально неблагоприятные группы (секты, молодежные банды и т.д.).

Влияет ли стресс на развитие депрессии?

Постоянные стрессы истощают центральную нервную систему, что может привести к ее ослаблению. Стресс является ключевым фактором, способствующим неврастеническим депрессиям.

Эти депрессии развиваются постепенно, и пациент часто не может определить момент появления первых признаков подавленности.

Причиной неврастенической депрессии часто становится неспособность организовать труд и отдых, что приводит к постоянным стрессам и синдрому хронической усталости.

Измученная нервная система становится уязвимой к внешним воздействиям, поэтому даже незначительные трудности могут спровоцировать тяжелую реактивную депрессию.

Кроме того, постоянные стрессы могут усугубить эндогенные депрессии и ухудшить состояние при органических и симптоматических депрессиях.

Вопрос-ответ

Каковы 5 признаков депрессии?

Также в числе характерных симптомов депрессии: снижение интереса к любимым занятиям, бессонница, потеря или резкий набор веса, нерешительность, неспособность сконцентрироваться, навязчивые мысли о смерти или самоубийстве, заторможенность.

Какие бывают причины депрессии?

Депрессия может возникать по множеству причин, включая генетическую предрасположенность, химический дисбаланс в мозге, стрессовые жизненные события (такие как утрата, развод или финансовые проблемы), хронические заболевания, а также влияние окружающей среды и социальные факторы. Кроме того, депрессия может быть связана с психологическими факторами, такими как низкая самооценка или негативное мышление.

Советы

СОВЕТ №1

Обратитесь за профессиональной помощью. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает симптомы депрессии, важно не оставаться наедине с проблемой. Психотерапевт или психиатр могут предложить эффективные методы лечения, включая терапию и медикаменты.

СОВЕТ №2

Поддерживайте активный образ жизни. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение. Регулярные прогулки, занятия спортом или даже простая зарядка могут значительно помочь в борьбе с депрессией.

СОВЕТ №3

Общайтесь с близкими. Не бойтесь делиться своими чувствами с друзьями и семьей. Поддержка окружающих может оказать значительное влияние на ваше эмоциональное состояние и помочь вам чувствовать себя менее одиноким в трудные времена.

СОВЕТ №4

Заботьтесь о своем режиме сна и питания. Недостаток сна и неправильное питание могут усугубить симптомы депрессии. Старайтесь придерживаться регулярного графика сна и включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, которые поддерживают психическое здоровье.