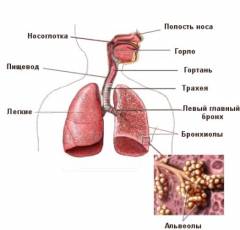

Анатомия легких

Легкие — парный орган в грудной полости, по одному с каждой стороны от грудины. Правое легкое состоит из трех долей (верхней, средней и нижней) и больше по объему, чем левое, которое включает две доли (верхнюю и нижнюю) из-за расположения сердца слева. Верхушка легких поднимается выше ключицы, а нижняя часть достигает диафрагмы. Между легкими, за грудиной, находится средостение, где расположены сердце, вилочковая железа, пищевод, а также важные сосуды и нервы.

Структура легких включает:

- трахею;

- бронхиальное дерево;

- легочные дольки;

- ацинусы.

Врачи отмечают, что бронхоэктатическая болезнь представляет собой серьезное заболевание, характеризующееся расширением бронхов и нарушением их функции. Основными причинами развития бронхоэктазов являются хронические инфекции, такие как туберкулез и пневмония, а также генетические факторы, например, муковисцидоз. Симптомы заболевания включают постоянный кашель с выделением мокроты, одышку и частые респираторные инфекции.

Диагностика основывается на рентгенографии, компьютерной томографии и спирометрии, что позволяет оценить степень повреждения легких. Лечение, как правило, комплексное и включает антибиотикотерапию, бронхолитики и физиотерапию. Врачи подчеркивают важность раннего выявления и адекватной терапии, чтобы предотвратить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Трахея

Трахея — это полая трубка длиной 10-15 см, начинающаяся в области гортани и опускающаяся в грудную полость. Она не является частью легких, а относится к дыхательным путям, обеспечивая поступление воздуха в бронхи. Заболевания трахеи часто связаны с функционированием легких.

Стены трахеи содержат 16-20 полукруглых хрящей, которые образуют защитную структуру, оставляя заднюю часть трубки незащищенной. Эти хрящи соединены плотной соединительной тканью, а задняя стенка, соприкасающаяся с пищеводом, представляет собой эластичную мембрану без хрящей. В стенках трахеи отсутствуют мышцы. Внутренняя поверхность выстлана слизистой оболочкой, клетки которой производят слизь. Также имеются ворсинчатые клетки, очищающие поверхность от инородных частиц, таких как пыль.

На нижнем конце трахеи, на уровне II-V грудных позвонков, находится бифуркация — раздвоение трахеи, где начинаются главные бронхи, направляющие воздух в легкие.

| Причина | Симптомы и признаки | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Генетические мутации (например, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия) | Хронический кашель с обильным мокротой (иногда с кровью), одышка, повторяющиеся инфекции дыхательных путей, хрипы, грудная боль, лихорадка, утомляемость, потеря веса. У детей — отставание в росте. | Рентгенография грудной клетки, компьютерная томография высокого разрешения (КТ), анализ мокроты (бактериологический посев, цитология), спирометрия, пульсоксиметрия. Лечение включает в себя: антибиотики (для лечения инфекций), муколитики (для разжижения мокроты), бронходилататоры (для расширения бронхов), физиотерапия (дренаж), кинезитерапия, в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство (резекция пораженных участков легких), лечение сопутствующих заболеваний (например, муковисцидоза). |

| Инфекции (например, коклюш, туберкулез) | См. выше, может быть острое начало с высокой температурой. | См. выше, специфическая терапия в зависимости от возбудителя инфекции (например, противотуберкулезные препараты). |

| Аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит) | См. выше, может быть связано с другими симптомами аутоиммунного заболевания. | См. выше, лечение основного аутоиммунного заболевания. |

| Обструктивные заболевания легких (например, астма) | См. выше, может быть сочетание симптомов астмы и бронхоэктазов. | См. выше, лечение астмы и бронхоэктазов. |

| Бронхолегочные дисплазии у недоношенных детей | См. выше, часто проявляется в раннем возрасте. | См. выше, поддержка дыхательной функции. |

| Инородные тела в дыхательных путях | См. выше, может быть внезапное начало симптомов. | Удаление инородного тела, лечение осложнений. |

| Недостаточность альфа-1-антитрипсина | См. выше, часто развивается в молодом возрасте. | См. выше, заместительная терапия альфа-1-антитрипсина. |

Бронхиальное дерево

Систему бронхов в легких сравнивают с деревом из-за ветвления. Главные бронхи начинаются от бифуркации трахеи и проникают в легочную ткань. Правый бронх шире и менее изогнут, в то время как левый отходит под более острым углом и уже.

Бронхиальное дерево включает бронхи различных порядков:

- Долевые бронхи (первого порядка). Эти бронхи отходят от главного бронха и направляются к каждой доле легкого: в правом легком — 3, в левом — 2.

- Сегментарные бронхи (второго порядка). Начинаются от долевого бронха и подают воздух к сегментам легкого: 8 в левом, 10 в правом. Сегменты разделены соединительной тканью.

- Бронхи третьего порядка и менее (до пятого порядка включительно). Их диаметр составляет несколько миллиметров. В стенках крупных бронхов есть хрящи, а в мелких — гладкомышечные клетки, поддерживающие форму и предотвращающие слипание. Спазм гладких мышц может полностью закрыть просвет мелких бронхов, прекращая поступление воздуха.

- Бронхиолы. Это структуры внутри легкого, на конце каждой бронхиолы располагается ацинус — основная функциональная единица легкого.

Структура стенок бронхов изменяется в зависимости от их размера. В слизистой оболочке бронхов находятся клетки, производящие слизь, которая защищает от микробов. При заболеваниях выработка слизи может увеличиваться, что приводит к перекрытию просвета бронха.

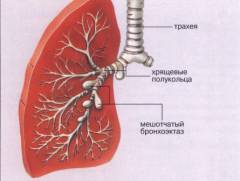

На уровне бронхиального дерева происходят основные изменения при бронхоэктатической болезни. Бронхи 3-5 порядка изменяют форму из-за перерастяжения и потери мышечного тонуса, образуя патологические расширения, которые не опорожняются полностью даже при выдохе. Это создает условия для накопления слизи и размножения патогенных микроорганизмов.

Бронхоэктатическая болезнь — это хроническое заболевание легких, характеризующееся расширением бронхов и нарушением их функции. Люди, страдающие от этой патологии, часто отмечают постоянный кашель с выделением мокроты, одышку и частые респираторные инфекции. Причинами бронхоэктазов могут быть хронические воспалительные процессы, такие как бронхит, а также генетические факторы, например, муковисцидоз.

Симптомы могут варьироваться от легкой одышки до выраженной слабости и потери веса. Диагностика включает рентгенографию, компьютерную томографию и спирометрию, что позволяет оценить состояние дыхательных путей. Лечение обычно комплексное: оно включает антибиотики для борьбы с инфекциями, бронхолитики для улучшения проходимости дыхательных путей и физиотерапию для отхождения мокроты. Важно также соблюдать режим и вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать обострения заболевания.

Легочные дольки

Дольки легких — это небольшие секции, получающие воздух через один бронх. Они имеют форму усеченного конуса, направленного вершиной внутрь. Основание дольки расположено на краю легкого и соприкасается с плеврой, оболочкой, покрывающей легкие. Внутри каждой дольки бронх разветвляется на 15-20 бронхиол.

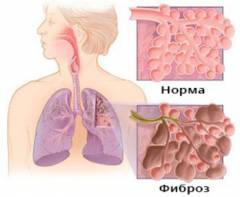

При блокировке воздухоносного бронха долька начинает спадаться. Даже при наличии небольшого объема воздуха он постепенно рассасывается. При длительном отсутствии вентиляции в спавшемся сегменте образуется соединительная ткань, заменяющая дыхательные альвеолы. Этот процесс называется пневмосклерозом и может наблюдаться при бронхоэктатической болезни.

Ацинусы

Ацинус — ключевая структурная единица легких, состоящая из альвеол, через которые воздух попадает в ацинус по бронхиолам. Альвеолы окружены капиллярами с высокой проницаемостью, где происходит газообмен: кислород из воздуха проникает в сосуды и связывается с гемоглобином, а углекислый газ выделяется в альвеолы и выводится при выдохе.

Легкие покрыты плеврой, которая выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки. Между легкими и стенками грудной клетки находится плевральная полость, играющая важную роль в дыхании. При вдохе расширяются стенки грудной клетки, создавая отрицательное давление в плевральной полости, что приводит к расширению легких и втягиванию воздуха. Выдох происходит пассивно, когда дыхательные мышцы расслабляются.

При бронхоэктатической болезни наблюдаются следующие изменения в анатомии и физиологии легких:

- Расширение бронхов среднего и мелкого калибра. Бронхи теряют нормальную форму и не сжимаются при спазме гладких мышц из-за растяжения соединительной ткани в стенках.

- Скопление слизи. В расширенных бронхиолах накапливается слизь из-за застоя воздуха и недостатка мышечного тонуса.

- Нарушение прохождения воздуха. В расширенных участках может возникнуть закупорка бронха из-за слипания стенок, отека слизистой оболочки или накопления слизи.

- Воспаление бронха. При инфекции в расширенном бронхе происходит размножение бактерий, что приводит к образованию гноя, который не может оттекать из-за деформации стенок, вызывая воспаление и отек слизистой.

- Очаги пневмосклероза. Длительное воспаление вызывает изменения в клеточной структуре: мышечные клетки погибают, и на их месте формируется плотная соединительная ткань, образуя участок пневмосклероза, не участвующий в дыхании.

Эти изменения приводят к симптомам заболевания. Бронхоэктазы редко являются изолированным процессом и часто сопровождаются воспалением в альвеолах (пневмония) или в крупных бронхах (бронхит). Однако бронхоэктазы сохраняются даже при отсутствии воспаления и гноя, предрасполагая к новым эпизодам дыхательной инфекции.

Причины бронхоэктатической болезни

Механизмы и причины бронхоэктатической болезни до сих пор не изучены полностью. Появление бронхоэктазов связано с множеством факторов, но ни один из них не является решающим. Причины заболевания можно разделить на две категории. Первая включает ключевые факторы, способствующие образованию первичных бронхоэктазов. Вторая охватывает факторы, приводящие к возникновению вторичных бронхоэктазов, не связанных напрямую с бронхоэктатической болезнью.

Возможные причины развития бронхоэктатической болезни:

- наследственные факторы;

- аномалии в развитии легочной ткани;

- перенесенные инфекции дыхательных путей.

Генетические факторы

Генетические факторы включают врожденные аномалии, способные вызывать бронхоэктазы в легких. Основная причина — мутация в ДНК, отвечающая за клетки организма. Некоторые гены формируют клетки стенок бронхов, и их повреждение или отсутствие увеличивает риск бронхоэктазов. Влияние генетики на первичную бронхоэктатическую болезнь подтверждено исследованиями, что объясняет проявление заболевания в возрасте от 5 до 25 лет.

У людей с врожденными аномалиями ДНК могут наблюдаться следующие расстройства:

- локальный иммунодефицит (недостаток клеток, противостоящих инфекциям в слизистой);

- слабость гладкомышечных клеток в бронхиальных стенках;

- отсутствие или недостаток гладкомышечных клеток;

- бронхомаляция (недостаточная прочность или отсутствие хрящевой ткани в стенках бронхов);

- слабость и повышенная эластичность соединительной ткани;

- усиленное выделение вязкой мокроты клетками слизистой (при муковисцидозе).

Эти факторы способствуют развитию бронхоэктазов, делая стенки бронхов менее прочными и подверженными деформации при респираторных заболеваниях. В бронхах создаются условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Синдромами, сопровождающими указанные нарушения, являются:

- синдром Швахмана-Дайемонда;

- муковисцидоз;

- синдром неподвижных ресничек;

- синдром Картагенера;

- синдром Вильямса-Кемпбелла;

- болезнь Дункана.

При этих заболеваниях бронхоэктазы формируются первично: сначала возникают дефекты бронхов, затем развивается воспалительный процесс. Во время обострений могут наблюдаться пневмонии, плевриты и другие заболевания дыхательной системы, являющиеся следствием существующих дефектов бронхов.

Аномалии развития легких

Аномалии развития легких — врожденные дефекты, которые редко становятся причиной бронхоэктатической болезни (5-6% случаев). Здесь речь идет о процессе формирования плода в утробе, а не о генетических причинах. В редких случаях новорожденные могут иметь бронхоэктазы, которые воспаляются и приводят к бронхоэктатической болезни. Причины этих изменений воздействуют на организм матери до зачатия или во время беременности.

Факторы, вызывающие нарушения в развитии плода:

- злоупотребление алкоголем;

- курение;

- некоторые медикаменты, негативно влияющие на развитие плода;

- инфекции, перенесенные во время беременности (например, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр);

- хронические заболевания внутренних органов (например, болезни почек, печени).

Эти факторы нарушают нормальное клеточное деление плода. В легких могут образовываться слепые карманы, полости или другие дефекты. После рождения такие изменения представляют собой врожденные бронхоэктазы, уязвимые для инфекций. При своевременной диагностике и отсутствии генетических аномалий такие нарушения можно исправить хирургически, что зависит от расположения деформированных бронхов и состояния пациента.

Перенесенные дыхательные инфекции

Никому не секрет, что дети подвержены респираторным инфекциям больше, чем взрослые. Особенно это заметно в возрасте от 1,5 до 2,5 лет, когда прекращается грудное вскармливание, и организм теряет материнские антитела. В большинстве случаев респираторные заболевания в этом возрасте не приводят к серьезным последствиям.

Однако при наличии генетических дефектов или врожденных аномалий болезнь может оставить след. Инфекции в детстве могут стать триггером для дальнейших проблем. При слабости стенок бронхов пневмония или бронхит с сильным кашлем могут деформировать просвет бронха, приводя к образованию бронхоэктазов, которые не исчезают после выздоровления.

Практика показывает, что почти все пациенты с бронхоэктатической болезнью в детстве перенесли серьезные острые респираторные заболевания, что указывает на их связь с данной болезнью.

Вторичные бронхоэктазы могут возникнуть в любом возрасте и не относятся к бронхоэктазической болезни. Эти дефекты вызваны другими патологическими процессами в легких, такими как нарушение воздушного потока, частичное разрушение легочной ткани и массивный склероз, при котором нормальная ткань заменяется соединительной, не выполняющей дыхательную функцию. Вторичные бронхоэктазы сохраняются даже после лечения основного заболевания. Накопление гноя и воспаление могут вызывать симптомы, схожие с бронхоэктазической болезнью, поэтому её часто называют просто бронхоэктазами.

Вторичные расширения бронхов и деформация их стенок могут наблюдаться при следующих заболеваниях:

- затяжная пневмония;

- тяжелый бронхит;

- туберкулез;

- пневмосклероз;

- пневмокониозы;

- новообразования в легких и средостении;

- саркоидоз;

- болезни соединительной ткани;

- попадание инородных тел в дыхательную систему.

Во всех этих случаях происходит повреждение или разрушение стенки бронха либо сжатие дыхательных путей, что приводит к патологическому расширению.

Независимо от происхождения бронхоэктазов, патогенные микроорганизмы играют важную роль в клинической картине. Они попадают в расширенный бронх с вдыхаемым воздухом и закрепляются на стенке полости. Из-за изменений в структуре слизистой оболочки инфекция не уничтожается и активно размножается, постепенно поражая окружающие ткани. Чаще всего образуется гной, заполняющий полость бронхоэктаза. Острый воспалительный процесс и образование гноя определяют симптомы, характерные для данного заболевания, что делает патогенные микроорганизмы частично причиной обострений бронхоэктатической болезни.

Воспалительный процесс при бронхоэктатической болезни может быть вызван следующими микроорганизмами:

- Streptococcus pneumoniae;

- Staphylococcus aureus;

- Haemophilus influenzae;

- Klebsiella pneumoniae;

- Mycoplasma pneumoniae;

- Escherichia coli;

- Chlamydia pneumoniae;

- Streptococcus haemolyticus;

- Legionella pneumophila;

- Moraxella catarrhalis.

Эти микроорганизмы способны активно размножаться в полостях бронхоэктазов, попадая сюда с вдыхаемым воздухом или реже с током крови. Частые обострения наблюдаются у пациентов с хроническим тонзиллитом, гайморитом или другими инфекциями верхних дыхательных путей, когда возбудители регулярно попадают в легкие.

Существует множество причин, способствующих развитию бронхоэктазической болезни. Обычно требуется сочетание нескольких факторов, таких как генетические дефекты бронхиальной стенки, перенесенные респираторные заболевания и наличие инфекционного очага. Важно определить, являются ли бронхоэктазы вторичными, и какой именно возбудитель вызвал обострение болезни, хотя однозначно установить причину не всегда удается.

Виды бронхоэктатической болезни

Существует несколько классификаций бронхоэктатической болезни, каждая из которых имеет практическое значение. Они помогают врачу сформулировать точный диагноз и облегчить лечение.

Каждый случай бронхоэктатической болезни можно оценить по следующим критериям:

- характер деформации бронхов;

- фаза заболевания;

- распространенность процесса;

- тяжесть заболевания;

- происхождение бронхоэктазов.

Характер деформации бронхов является основным критерием классификации, так как описывает патологический процесс. Для классификации болезни по данному критерию проводят бронхографию, которая показывает, как изменилась форма бронха.

Существуют следующие формы расширения бронхов:

- Цилиндрические. Возникают при склерозе стенок бронхов, просвет равномерно расширяется. Чаще всего это происходит на фоне других заболеваний легких. Цилиндрическая форма не способствует накоплению большого объема гноя, поэтому общее состояние больных обычно не тяжелое.

- Четкообразные. Наблюдаются, если на протяжении одного бронха расположено несколько круглых или овальных полостей. Здесь может накапливаться значительное количество мокроты или гноя, что обуславливает более тяжелое течение болезни. При бронхографии эта форма выглядит как бусы или четки.

- Мешотчатые. Это одиночные шарообразные или овальные расширения с одной стороны бронха. Часто встречаются при врожденных дефектах легочной ткани. Мешки представляют собой слепые выпячивания стенки, которые могут достигать больших размеров. Здесь скапливается значительный объем мокроты и гноя, и течение болезни обычно тяжелое.

- Веретенообразные. Эти расширения имеют диаметр, который постепенно сужается, переходя в нормальный бронх. Эта форма не способствует накоплению гноя и затруднениям дыхания.

- Смешанные. Характеризуются наличием бронхоэктазов разной формы у одного пациента. Обычно это связано с туберкулезом, пневмосклерозом или другими процессами, вызывающими сильную деформацию легочной ткани. Состояние больных зависит от количества и размеров бронхоэктазов, но прогноз в целом остается неблагоприятным.

Бронхоэктазы со временем не исчезают, поэтому заболевание всегда считается хроническим. Состояние пациента периодически изменяется в зависимости от фазы.

В течении бронхоэктатической болезни различают две фазы:

- Фаза обострения. Характеризуется попаданием инфекции в полость бронхоэктазов, развивается воспалительный процесс с накоплением гноя. Симптомы наиболее яркие, может произойти быстрое ухудшение состояния, вплоть до госпитализации. При отсутствии лечения воспаление может перейти в пневмонию. Частота обострений варьируется от нескольких раз в год до нескольких в месяц. Рекомендуется соблюдать меры профилактики обострений.

- Фаза ремиссии. Характеризуется отсутствием острых симптомов. Пациент может чувствовать себя здоровым и выполнять повседневные дела. Бронхоэктазы сохраняются, но не мешают дыханию. При множественных расширениях бронхов и сопутствующем пневмосклерозе может наблюдаться сухой кашель и признаки дыхательной недостаточности.

Частые обострения ведут к развитию склероза легочной ткани. Воспалительный процесс сопровождается разрушением нормальных клеток и разрастанием соединительной ткани, что называется перибронхиальным склерозом. Уплотняются и замещаются ткани вокруг пораженного бронха. Чем внимательнее пациент относится к своему состоянию и чем старательнее не допускает обострений, тем дольше удается отсрочить пневмосклероз и хроническую дыхательную недостаточность.

При формулировке диагноза врач указывает локализацию патологического процесса. Врожденные бронхоэктазы могут быть односторонними или затрагивать лишь один сегмент или долю легкого. То же касается вторичных расширений бронхов, которые локализуются в местах пневмонии или очагов туберкулеза.

При генетической слабости бронхиальных стенок бронхоэктазии обычно появляются диффузно, во всех отделах обоих легких. Таким образом, по распространенности различают односторонние или двусторонние бронхоэктазы, а также одиночные или множественные образования.

Оценить тяжесть бронхоэктатической болезни сложно. Врач сопоставляет ряд критериев, из которых наибольшую роль играет частота обострений и сохранение трудоспособности. Оценка тяжести болезни трудно поддается объективному измерению, так как четких рамок не существует.

Бронхоэктазии могут иметь следующие степени тяжести:

- Легкая форма. Обострения не чаще 1-2 раз в год. Госпитализация не требуется, лекарства помогают быстро. В ремиссии пациент чувствует себя здоровым и может выполнять любую работу.

- Форма средней тяжести. Обострения 3-5 раз в год. Состояние больного ухудшается, наблюдается обильное отделение мокроты (до 50-100 мл в сутки). Пациент временно теряет трудоспособность, могут возникать приступы дыхательной недостаточности. Лекарства действуют медленно, кашель с мокротой может сохраняться в ремиссии.

- Тяжелая форма. Частые обострения, сильный кашель, более 200 мл мокроты с гноем и примесями крови. Кожа бледная и холодная, что указывает на дыхательную недостаточность. Обычно требуется госпитализация. Периоды ремиссии короткие, трудоспособность не восстанавливается полностью.

- Осложненная форма. Характеризует состояние пациента в ремиссии при наличии осложнений, таких как пневмосклероз или легочное сердце. Общее состояние не приходит в норму, в обострении преобладают симптомы острого инфекционного процесса, в ремиссии – дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности.

По происхождению бронхоэктазы делятся на первичные и вторичные. Четко определить это иногда сложно. При обнаружении вторичных бронхоэктазов следует лечить основную патологию, вызвавшую их появление, чтобы предотвратить поражение других участков бронхов.

Симптомы бронхоэктатической болезни

Бронхоэктазическая болезнь выделена как отдельное заболевание из-за типичных структурных нарушений в бронхах и своеобразной клинической картины. Большинство симптомов проявляются в период обострения, когда начинается активный воспалительный процесс. Бронхоэктазию можно спутать с другими респираторными заболеваниями (пневмония, гнойный бронхит), что затрудняет диагностику. В период ремиссии у пациентов может не быть жалоб, и лишь сложные обследования могут выявить заболевание.

Наиболее распространенными жалобами при бронхоэктазической болезни являются:

- кашель;

- хрипы;

- одышка;

- боли в груди;

- повышение температуры тела;

- пальцы Гиппократа;

- снижение трудоспособности;

- потеря веса;

- отставание в развитии.

Кашель — основной симптом, наблюдаемый у всех пациентов с бронхоэктазами. Он вызван раздражением слизистой оболочки бронхов и затруднениями в прохождении воздуха. Это защитная реакция организма, призванная очистить дыхательные пути. Раздражение слизистой происходит из-за воспалительного процесса, скопления мокроты и гноя, деформации бронха.

В период обострения и ремиссии кашель отличается. Во время ремиссии он чаще сухой, мокрота откашливается в небольших количествах, без примесей гноя или крови.

В период обострения бронхоэктатической болезни кашель имеет следующие особенности:

- Приступообразный кашель. Мокрота отходит легко, но откашляться сложно. Каждое сокращение дыхательной мускулатуры ведет к выделению новой порции гноя и вызывает новый приступ.

- Обильное выделение мокроты. Объем мокроты может варьироваться от 50 до 200 мл в сутки, в редких случаях превышает 0,5 л.

- Примеси гноя в мокроте. Гной формируется из продуктов жизнедеятельности микробов, при их гибели и выделении жидкости из слизистой оболочки. Мокрота имеет неприятный запах и характерный цвет (белый, желтоватый или зеленоватый).

- Примеси крови в мокроте. Периодически отмечаются у каждого третьего пациента, обычно в виде прожилок. Кровь попадает в полость бронха при повреждении мелких кровеносных сосудов. У пациентов с пневмосклерозом кровь появляется редко.

- Кашель по утрам. За ночь в полостях бронхоэктазов скапливается мокрота, что вызывает кашель после пробуждения.

- Кашель при смене положения тела. Это объясняется наличием бронхоэктазов больших размеров, которые не полностью заполняются гноем.

- Мокрота содержит две фракции. При откашливании можно наблюдать, как менее плотная фракция собирается в верхней части стакана, а гнойный осадок остается внизу.

На ранних этапах заболевания кашель появляется периодически, становясь основным симптомом во время обострений. Со временем, по мере прогрессирования болезни, кашель становится все более частым.

В период обострения пациенты могут жаловаться на хрипы в легких, объясняемые скоплением гноя и мокроты в расширенных бронхах. Хрипы слышны даже на расстоянии и ощущаются как колебания грудной клетки, временно исчезающие после кашля.

Одышка не появляется на ранних стадиях, но с увеличением бронхоэктазов и искривлением дыхательных путей воздух с трудом достигает альвеол. На поздних стадиях при развитии пневмосклероза или легочного сердца одышка становится основным симптомом, присутствующим даже в ремиссии.

Боли в груди могут возникать у 30-40% пациентов, особенно в период обострений, когда идет острое воспаление и накопление гноя. Если процесс достигает плевры, возникают боли различного характера.

Повышение температуры тела — характерный симптом обострения, указывающий на вовлечение паренхимы легкого и развитие пневмонии. Температура обычно держится на субфебрильном уровне (37-38 градусов) и может повышаться до 39 градусов при быстром накоплении гноя.

Пальцы Гиппократа — это расширение концевых фаланг пальцев, возникающее при прогрессировании дыхательной недостаточности. Этот симптом редко наблюдается у пациентов младше 40-45 лет.

Снижение трудоспособности наблюдается при средней и тяжелой формах болезни. Пациенты плохо переносят физическую нагрузку, что вызывает кашель или одышку. При работе, связанной с вдыханием пыли, обострения происходят чаще.

Потеря веса чаще всего наблюдается после обострения, когда повышенная температура, потливость и плохой аппетит приводят к исхуданию. У детей с врожденными бронхоэктазиями наблюдается отставание в развитии из-за частых респираторных инфекций и недостатка кислорода.

При развитии осложнений могут наблюдаться и другие симптомы, такие как бледность кожи при пневмосклерозе, боли в пояснице при амилоидозе почек, набухание шейных вен при легочном сердце. Эти проявления не связаны напрямую с бронхоэктазами.

Совокупность симптомов и характер течения болезни позволяет заподозрить бронхоэктазическую болезнь при первом обращении к врачу. Тем не менее, ни один из этих симптомов не подтверждает диагноз однозначно. Для этого необходимо провести специальные исследования.

Диагностика бронхоэктатической болезни

Диагностика направлена на выявление деформированных бронхов и уточнение особенностей течения болезни. На начальных этапах диагностикой занимаются терапевты или педиатры. При подозрении на бронхоэктазы пациента направляют к пульмонологу.

Бронхоэктазическую болезнь диагностировать сложно, так как она сопровождается другими патологиями в легких. Во время обострения наблюдаются симптомы, в период ремиссии обнаружить бронхоэктазы сложнее.

На первых этапах диагностики применяются следующие методы обследования:

- Общий осмотр. Выявление видимых симптомов (барабанные пальцы, бледность кожи и т. п.). Можно заметить втягивание кожи в межреберных промежутках.

- Перкуссия грудной клетки. Простукивание легких. При значительных размерах бронхоэктазов звук притупляется.

- Аускультация грудной клетки. Выявляет более жесткое дыхание и характерный гул над расширенными бронхами. Во время обострения слышны влажные хрипы.

Эти методы не дают однозначной информации для диагноза, но опытный врач может заподозрить наличие бронхоэктазов и назначить более информативные инструментальные обследования.

В диагностике бронхоэктатической болезни применяются следующие инструментальные методы:

- рентген легких;

- функциональные пробы;

- бронхоскопия;

- бронхография.

Рентгенография позволяет увидеть внутреннюю структуру грудной клетки. На снимках видны чередования светлых и темных участков, отражающих состояние легких.

Исследование выполняется в вертикальном положении в нескольких проекциях:

- прямая;

- боковая.

Рентгенография важна для диагностики бронхоэктазов, так как на снимках можно увидеть деформированные бронхи и сопутствующие изменения.

Признаки бронхоэктазической болезни на рентгенограмме:

- Деформация легочного рисунка. Бронхи не ветвятся равномерно, утолщенные стенки отражаются на снимке.

- Локальный пневмосклероз. На рентгенограмме напоминает белое пятно на фоне более темной легочной ткани.

- Сотовый рисунок пораженного участка. Мелкие расширения бронхов создают подобие пчелиных сот.

- Уменьшение объема функциональной ткани легкого. Уменьшение одного легкого или увеличение другого.

- Появление кист. Бронхоэктазы выглядят как кистообразные полости.

Измерение функции внешнего дыхания (ФВД) также важно. Этот показатель указывает на степень функциональной недостаточности легких. Наиболее доступным методом является спирометрия.

Основные показатели, регистрируемые при спирометрии:

- Дыхательный объем легких;

- Резервный объем вдоха;

- Резервный объем выдоха;

- Жизненная емкость легких;

- Форсированная жизненная емкость легких;

- Объем форсированного выдоха;

- Индекс Тиффно.

Эти показатели служат критериями при оценке степени поражения дыхательной функции. В начальных стадиях ФВД может не обнаружить изменений.

Бронхоскопия — это метод осмотра слизистой оболочки трахеи и бронхов с помощью камеры. Она длится 5-10 минут и может быть неприятной для пациента.

Бронхоскопия требует подготовки:

- исследование натощак;

- местное обезболивание;

- успокоительные препараты.

При бронхоэктазах врач видит воспаленную слизистую с небольшими скоплениями гноя. Бронхоэктазы обнаружить не удается, но метод дает косвенное подтверждение диагноза.

Бронхография — это рентгеновский снимок легких после введения контраста. Этот метод важен для подтверждения диагноза, так как на снимке четко обозначаются патологические расширения бронхов.

Полная программа обследования включает:

- общий анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- общий анализ мочи;

- бактериологический анализ мокроты;

- электрокардиография (ЭКГ);

- консультация ЛОР-врача.

В общем анализе крови изменения наблюдаются в период обострений. Типичными являются рост уровня лейкоцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При длительном течении может отмечаться анемия.

Биохимический анализ более чувствителен к патологическим процессам. По его результатам можно судить о наличии воспаления и развитии осложнений.

Типичными изменениями в биохимическом анализе крови являются:

- сиаловые кислоты;

- серомукоид;

- фибрин;

- гаптоглобин;

- альфа-глобулины и гамма-глобулины.

В общем анализе мочи изменений обычно не наблюдается. Бактериологический анализ мокроты рекомендуется всем пациентам с бронхоэктазами. Он позволяет определить возбудителей болезни.

При взятии мокроты для анализа следует придерживаться следующих правил:

- брать мокроту утром;

- делать анализ до начала приема антибиотиков;

- предотвратить попадание микробов из верхних дыхательных путей.

После получения мокроты делается посев на питательную среду для определения вида возбудителей. Составление антибиотикограммы позволяет узнать, какой препарат будет наиболее эффективным.

ЭКГ назначается для оценки функции сердца. На ранних стадиях изменений обычно не наблюдается, но у пациентов с множественными бронхоэктазами и пневмосклерозом ЭКГ необходимо снимать регулярно.

Консультация ЛОР-врача необходима для выявления очагов инфекции в верхних дыхательных путях. Устранение таких очагов снижает вероятность обострений бронхоэктазической болезни.

Цель обследований — диагностика осложнений и особенностей течения болезни. Информация помогает подобрать эффективное лечение, особенно в период обострения.

Лечение бронхоэктатической болезни

Лечение бронхоэктатической болезни зависит от тяжести течения и фазы процесса. При легком течении достаточно профилактических мер, чтобы избежать обострений. При более тяжелом состоянии может потребоваться госпитализация.

В процессе лечения применяются следующие методы:

- медикаментозное лечение;

- хирургическое лечение;

- инструментальные методы лечения;

- профилактика обострений;

- соблюдение правильного питания;

- народные методы лечения.

Медикаментозное лечение является основным. Могут применяться различные группы препаратов, каждый из которых имеет свое действие. При тяжелых формах лекарства принимаются постоянно, даже в ремиссии.

Медикаментозное лечение в фазе обострения преследует следующие цели:

- очищение бронхов от мокроты;

- улучшение дыхательной функции;

- уничтожение патогенных микробов;

- устранение острого воспалительного процесса;

- снижение температуры тела;

- дезинтоксикация организма.

Группы препаратов, применяемых при лечении бронхоэктатической болезни

| Группа препаратов | Механизм действия | Название препарата | Дозировка и указания по применению |

| Антибиотики | Подавляют рост микробов. | Ципрофлоксацин | 200-500 мг 2-3 раза в сутки. |

| Левофлоксацин | 250-500 мг 1-2 раза в сутки. | ||

| Азитромицин | 0,25-1 г в сутки для взрослых, 5-10 мг на 1 кг массы тела для детей. | ||

| Противовоспалительные препараты | Оказывают противовоспалительный и жаропонижающий эффект. | Парацетамол | Взрослым 0,3-0,5 г 3-4 раза в сутки. |

| Аспирин | 0,25-1,0 г в сутки для взрослых. | ||

| Ибупрофен | 10 мг/кг/сут при температуре выше 39 градусов. | ||

| Муколитические препараты | Способствуют разжижению мокроты. | Ацетилцистеин | 600 мг для взрослых, 200 мг для детей до 2 лет. |

| Бромгексин | 8-16 мг 3-4 раза в сутки для пациентов от 14 лет. | ||

| Амброксол | 30 мг 2-3 раза в сутки для пациентов от 12 лет. | ||

| Селективные β2-адреномиметики | Обладают бронхорасширяющим действием. | Сальбутамол | Дозировка зависит от возраста и тяжести симптомов. |

Выбор антибиотика зависит от возбудителя и его чувствительности. Перед началом антибиотикотерапии желательно составить антибиотикограмму. При осложнениях некоторые препараты могут быть противопоказаны, поэтому самолечение строго запрещено.

Хирургическое лечение является радикальным методом, позволяющим полностью вылечить некоторых пациентов. К нему прибегают, когда расширен один или два бронха в пределах одной легочной доли. Важно также расположение и размер бронхоэктазов.

Противопоказаниями к хирургическому лечению являются:

- множественные двусторонние бронхоэктазы;

- фаза обострения с накоплением гноя;

- амилоидоз почек;

- легочное сердце;

- глубокое расположение бронхоэктаза;

- возраст до 14-16 лет.

Если хирургическое лечение удается провести, пациента можно считать полностью излечившимся. Однако при наличии генетических дефектов бронхоэктазы могут появиться вновь.

Инструментальные методы лечения применяются в качестве поддерживающей терапии. К ним относится эндобронхиальное введение препаратов с помощью бронхоскопа.

Другим методом является физиотерапия, проводимая в период ремиссии для предотвращения обострений.

Основные физиотерапевтические методы лечения:

- микроволновое облучение;

- электрофорез с хлоридом кальция;

- индуктометрия.

Профилактика обострений занимает значительное место в лечении. Когда пациент понимает суть патологического процесса, он может соблюдать меры предосторожности.

Профилактика обострений включает:

- избегание переохлаждения;

- своевременное лечение простуды;

- лечение кариеса;

- ограничение контакта с больными;

- регулярные посещения врача;

- отказ от курения;

- ограничение вдыхания пыли;

- вакцинация детей.

Эти меры помогут добиться длительных периодов ремиссии и снизить вероятность осложнений.

В рамках профилактики пациентам часто назначают санаторно-курортное лечение. Свежий воздух повышает резистентность организма. При обострениях рекомендуется лечебная физкультура и массаж.

При бронхоэктатической болезни всем пациентам рекомендуется диета №13 по Певзнеру, особенно важная для профилактики обострений.

Суть диеты №13:

- высокая калорийность пищи;

- потребление продуктов, богатых витаминами;

- большое количество жидкости;

- рациональный режим питания;

- ограничение жирной и соленой пищи.

Цель диеты — повышение общей резистентности и снижение интоксикации. Рекомендуется высококалорийное питание от 2500 до 3200 ккал, с повышенным содержанием белков.

Исключают:

- жирные сорта мяса;

- выпечку;

- макароны;

- жареные яйца;

- жирные бульоны;

- алкоголь.

Допускают:

- нежирные сорта мяса, рыбы, птицы;

- кисломолочные продукты;

- соки, морсы;

- свежие фрукты и овощи;

- мед, джем;

- яйца всмятку или в виде омлета.

При осложнениях со стороны сердца и почек в диету вносятся коррективы, ограничивая потребление соли и воды.

Народные методы лечения направлены на разжижение мокроты и облегчение ее выделения. Эти методы могут применяться параллельно с медикаментозным лечением, но при тяжелом состоянии необходимо предупредить врача.

Лучшие народные средства:

- Семя льна с чесночно-медовой смесью. Принимают по 1 чайной ложке за полчаса до еды.

- Отвар чеснока с молоком. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

- Морковный сок с молоком и медом. Принимают подогретым 3-5 раз в сутки.

- Настой листьев алоэ на вине. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Лечение бронхоэктатической болезни только народными средствами без консультации врача может привести к серьезным последствиям.

Последствия бронхоэктатической болезни

Бронхоэктазическая болезнь может вызывать различные осложнения, которые часто остаются неясными. Высокая распространенность подтверждается статистически. Осложнения могут затрагивать не только дыхательную систему, но и другие органы.

Основные последствия и осложнения:

- хроническая дыхательная недостаточность;

- пневмосклероз;

- легочное сердце;

- амилоидоз почек;

- септицемия;

- легочные кровотечения.

Хроническая дыхательная недостаточность — основная проблема у всех пациентов с бронхоэктазами. Деформированные бронхи препятствуют нормальному прохождению воздуха, затрудняя газообмен. При анализе можно выявить снижение парциального давления кислорода в артериальной крови.

Дыхательная недостаточность прогрессирует с развитием пневмосклероза. Чем чаще обострения, тем сильнее нарушается дыхание. На поздних стадиях дыхательная недостаточность становится основной проблемой.

Типичные признаки дыхательной недостаточности:

- одышка при физической нагрузке;

- мышечная слабость;

- повышенная утомляемость;

- головокружение;

- посинение кончиков пальцев;

- непереносимость холода.

Пневмосклероз развивается медленно, начинается вокруг пораженных бронхов и запускается хроническим воспалением. Это необратимый процесс, представляющий основную проблему со стороны дыхательной системы.

Легочное сердце — это расширение правых отделов сердца из-за повышения давления в легочных сосудах. При одиночных бронхоэктазах без пневмосклероза легочное сердце не развивается.

Амилоидоз почек — это скопление патологического белка в ткани почек, возникающее на фоне хронических воспалительных процессов. У пациентов с бронхоэктазами вероятность развития амилоидоза повышена.

Симптомы амилоидоза почек:

- отеки;

- повышение артериального давления;

- увеличение печени и селезенки;

- диарея.

Септицемия — это попадание патогенных микроорганизмов в кровь, что может произойти во время тяжелого обострения. Микробы проникают в кровь, вызывая головные боли, озноб и резкое повышение температуры.

Легочные кровотечения — редкое осложнение, возникающее на фоне туберкулезной инфекции или массивного образования гноя. Обычно они ограничиваются примесями крови в мокроте и не требуют срочных мер. Однако могут привести к тяжелой пневмонии.

Виды бронхоэктатической болезни

Существует несколько способов классификации бронхоэктатической болезни, каждый из которых имеет практическое значение. Эти классификации помогают врачу установить диагноз и упрощают лечение пациента, отражая клиническую картину заболевания.

Каждый случай бронхоэктатической болезни можно оценить по следующим параметрам:

- тип деформации бронхов;

- стадия заболевания;

- степень распространенности процесса;

- тяжесть состояния;

- причина возникновения бронхоэктазов.

Характер деформации бронхов

Характер деформации бронхов — ключевой критерий для классификации заболеваний, отражающий патологические изменения. Для определения типа болезни проводят бронхографию, показывающую изменения формы бронха, что влияет на течение и степень тяжести заболевания.

Существуют следующие виды расширения бронхов:

- Цилиндрические. Эти бронхоэктазы возникают из-за склероза стенок бронхов, при этом просвет равномерно расширяется на значительном участке. Чаще всего наблюдаются на фоне других заболеваний легких (вторичные бронхоэктазы). Цилиндрическая форма не способствует накоплению большого объема гноя, поэтому состояние пациентов обычно остается стабильным.

- Четкообразные. Четкообразное расширение наблюдается, когда вдоль одного бронха располагаются несколько круглых или овальных полостей. В таких случаях может накапливаться значительное количество мокроты или гноя, что приводит к более тяжелому течению болезни. На бронхографии эта форма выглядит как бусы или четки (отсюда название).

- Мешотчатые. Мешотчатыми бронхоэктазами называют одиночные шарообразные или овальные расширения с одной стороны бронха. Эта форма часто встречается при врожденных аномалиях легочной ткани. Мешки представляют собой слепые выпячивания стенки, достигающие значительных размеров. В таких случаях скапливается большой объем мокроты и гноя, и течение болезни обычно тяжелое.

- Веретенообразные. Веретенообразные расширения характеризуются сужением диаметра бронхоэктаза, переходящего в нормальный бронх. Эта форма не способствует накоплению гноя и не вызывает затруднений при дыхании.

- Смешанные. Смешанными называют формы, при которых у одного пациента наблюдаются бронхоэктазы различных типов. Это характерно для вторичных бронхоэктазов, возникающих на фоне туберкулеза, пневмосклероза или других процессов с выраженной деформацией легочной ткани. Состояние таких пациентов зависит от количества и размеров бронхоэктазий, однако прогноз остается неблагоприятным.

Фаза заболевания

Бронхоэктазы — хроническое заболевание, которое не исчезает со временем, оставаясь постоянным состоянием для пациента. Симптомы варьируются в зависимости от фазы болезни.

Выделяют две основные фазы бронхоэктатической болезни:

-

Фаза обострения. Проявляется инфекцией в области бронхоэктазов, что приводит к воспалению и накоплению гноя. Симптомы становятся наиболее выраженными, состояние пациента может резко ухудшиться, иногда требуя госпитализации. Без лечения воспаление может распространиться, вызывая пневмонию. Частота обострений варьируется от нескольких раз в год до нескольких раз в месяц. Важно соблюдать профилактические меры для предотвращения обострений.

-

Фаза ремиссии. Острые симптомы отсутствуют, пациент может чувствовать себя здоровым и продолжать привычные дела. Бронхоэктазы остаются, но не мешают нормальному дыханию. Однако при множественных расширениях бронхов и пневмосклерозе в период ремиссии возможен сухой кашель и признаки дыхательной недостаточности.

Частые обострения могут привести к склерозу легочной ткани. Воспаление разрушает нормальные клетки и способствует разрастанию соединительной ткани, что называется перибронхиальным склерозом. Уплотняются и замещаются ткани вокруг пораженного бронха. Чем внимательнее пациент следит за состоянием и предотвращает обострения, тем дольше удается отложить развитие пневмосклероза и хронической дыхательной недостаточности.

Распространенность процесса

При установлении диагноза специалист должен указать локализацию патологического процесса. Врожденные бронхоэктазы могут быть односторонними или затрагивать отдельные сегменты и доли легкого. То же касается вторичных расширений бронхов, которые локализуются в областях с ранее перенесенной пневмонией или туберкулезом.

При генетической предрасположенности к слабости стенок бронхов бронхоэктазии обычно проявляются диффузно, охватывая все отделы обоих легких. Таким образом, выделяют односторонние и двусторонние бронхоэктазы, а также одиночные и множественные образования.

Тяжесть заболевания

Оценка тяжести бронхоэктатической болезни — сложная задача. Врач учитывает множество факторов, среди которых ключевыми являются частота обострений и уровень трудоспособности пациента. Объективно определить степень тяжести заболевания сложно из-за отсутствия четких критериев.

Бронхоэктазии классифицируются по степени тяжести:

- Легкая форма. Обострения происходят 1-2 раза в год. Госпитализация не требуется, медикаменты быстро облегчают состояние. В ремиссии пациент чувствует себя здоровым и способен выполнять любые виды деятельности.

- Средняя степень тяжести. Обострения случаются 3-5 раз в год. Состояние пациента ухудшается, наблюдается обильное выделение мокроты (до 50-100 мл в сутки). Пациент временно теряет трудоспособность, возможны эпизоды дыхательной недостаточности. Реакция на лечение замедленная, симптомы исчезают постепенно. В ремиссии может сохраняться кашель с мокротой, дыхательная функция немного снижена.

- Тяжелая форма. Обострения происходят часто. Пациента беспокоит сильный кашель, суточное выделение мокроты превышает 200 мл, с гнойными примесями и кровью. Кожа бледная, с синеватым оттенком, холодная на ощупь, что указывает на дыхательную недостаточность. Обычно требуется госпитализация для стабилизации состояния. Периоды ремиссии короткие, трудоспособность не восстанавливается полностью.

- Осложненная форма. Эта форма описывает состояние пациента в период ремиссии. Если на фоне бронхоэктазий развились осложнения, такие как пневмосклероз или легочное сердце, общее состояние остается плохим. В обострение преобладают симптомы острого инфекционного процесса, в ремиссии — признаки дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности.

Происхождение бронхоэктазов

Бронхоэктазы классифицируются на первичные и вторичные. Определить их тип иногда сложно. При вторичных бронхоэктазах важно лечить основное заболевание, вызвавшее их (например, затяжную пневмонию, туберкулез и др.). Это поможет предотвратить поражение других участков бронхов в будущем.

Симптомы бронхоэктатической болезни

Бронхоэктатическая болезнь выделяется как самостоятельное заболевание благодаря изменениям в бронхах и характерной клинической симптоматике. Основные проявления возникают в период обострения, когда начинается активное воспаление в бронхоэктазах. Бронхоэктазию можно ошибочно принять за пневмонию или гнойный бронхит, так как эти состояния могут развиваться одновременно, что затрудняет диагностику. В период ремиссии у пациентов могут отсутствовать жалобы, и только тщательные обследования выявляют заболевание.

Наиболее частые жалобы пациентов с бронхоэктатической болезнью:

- кашель;

- хрипы;

- одышка;

- боли в груди;

- повышение температуры;

- изменение формы пальцев (пальцы Гиппократа);

- снижение работоспособности;

- потеря веса;

- задержка в физическом развитии.

Кашель

Кашель — основной симптом бронхоэктазов, возникающий из-за раздражения слизистой бронхов и затрудненного прохождения воздуха. Это защитная реакция организма для очищения дыхательных путей. Раздражение слизистой связано с воспалением, накоплением мокроты и гноя, а также деформацией бронхов.

Кашель проявляется по-разному в обострение и ремиссию. В ремиссии он чаще сухой, мокрота отходит в небольших объемах и без примесей гноя или крови.

Во время обострения бронхоэктатической болезни кашель характеризуется:

- Приступообразным кашлем. Мокрота отходит легко, но пациент может испытывать трудности с откашливанием. Каждое сокращение дыхательной мускулатуры вызывает выделение новой порции гноя, что приводит к новому приступу.

- Обильным выделением мокроты. Объем мокроты зависит от размера и количества бронхоэктазов и микроорганизмов в легких. В среднем выделяется от 50 до 200 мл мокроты в сутки, но в редких случаях — более 0,5 литра.

- Примесью гноя в мокроте. Микроорганизмы в бронхоэктазах способствуют накоплению гноя, который образуется из продуктов их жизнедеятельности и разрушения клеток легких. Мокрота имеет неприятный запах и цвет (белый, желтоватый или зеленоватый), зависящий от типа микроорганизмов.

- Примесью крови в мокроте. Кровь наблюдается у каждого третьего пациента, обычно в виде прожилок. Она попадает в бронхи из-за повреждения мелких кровеносных сосудов. У пациентов с пневмосклерозом кровь встречается реже. В некоторых случаях (например, при повреждении крупного сосуда) кашель может сопровождаться алой кровью, что чаще наблюдается у пациентов с туберкулезом.

- Утренним проявлением кашля. За ночь в бронхоэктазах скапливается мокрота, и после пробуждения учащенное дыхание вызывает приступ кашля с выделением мокроты или гноя.

- Возникновением кашля при изменении положения тела. Это связано с крупными бронхоэктазами, которые не полностью заполняются гноем. При смене положения часть жидкости может перемещаться в бронх, затрудняя дыхание и вызывая кашель.

- Двухфракционной мокротой. При откашливании небольшого количества жидкости в прозрачный стакан менее плотная фракция поднимается на поверхность, а внизу остается гнойный осадок белого или желтоватого цвета.

Интересная особенность: мокрота легче отходит, если пациент ложится на здоровую сторону (при односторонних бронхоэктазах). Больные иногда интуитивно принимают такое положение, например, если бронхоэктазы находятся в нижних отделах легких.

На ранних стадиях (обычно в детстве и подростковом возрасте) кашель периодический и становится основным симптомом во время обострений. Со временем, по мере прогрессирования болезни, кашель учащается.

Хрипы

Во время обострения заболевания пациенты могут замечать хрипы в легких. Эти звуки возникают из-за накопления гноя и мокроты в расширенных бронхах. Хрипы при глубоком вдохе слышны даже на расстоянии. Больной ощущает их как вибрации в грудной клетке, которые временно исчезают после кашля.

Одышка

Этот симптом проявляется на поздних стадиях заболевания. У детей и подростков одышка не наблюдается сразу после установления диагноза. С увеличением бронхоэктазов дыхательные пути искривляются, что затрудняет поступление воздуха в альвеолы. На поздних стадиях, при развитии пневмосклероза или легочного сердца, одышка становится основным признаком, сохраняющимся даже в ремиссии, когда кашель и другие симптомы отсутствуют. Приступы чаще всего возникают при физической активности или сильных эмоциях.

Боли в груди

Легкие не имеют нервных окончаний, что делает их нечувствительными к боли. Однако 30-40% пациентов с бронхоэктатической болезнью испытывают периодические болевые ощущения в груди, особенно во время обострений, когда происходит острое воспаление и накопление гноя. Если воспаление затрагивает плевру с нервными окончаниями, пациенты начинают ощущать боль. Она может варьироваться от тупых и ноющих ощущений, продолжающихся несколько дней, до резкой боли при глубоком вдохе.

Повышение температуры тела

Повышение температуры тела — признак обострения бронхоэктатической болезни, указывающий на воспаление легочной ткани и развитие пневмонии. Симптом возникает из-за токсичных веществ, выделяемых микробами в очаге инфекции, которые попадают в кровь при рассасывании гноя.

Температура обычно остается на субфебрильном уровне (37–38 градусов) в течение нескольких дней или недель. Она может снижаться под действием жаропонижающих средств, но редко достигает нормальных значений. Быстрое накопление гноя может привести к повышению температуры до 39 градусов, которая снижается после откашливания значительного объема гноя. Это явление характерно для бронхоэктатической болезни, но не у всех пациентов.

Пальцы Гиппократа

Пальцы Гиппократа — это увеличение концевых фаланг, наблюдаемое при дыхательной недостаточности. Этот признак редко встречается у людей младше 40-45 лет. Механизм его возникновения не до конца понятен, но предполагается, что длительный дефицит кислорода делает ногтевую фалангу более пористой, что приводит к увеличению. Изменения чаще всего затрагивают пальцы рук, но могут наблюдаться и на пальцах ног. Со временем пальцы начинают напоминать барабанные палочки.

Ногти поднимаются в форме купола и иногда называют ногтями в виде часовых стекол из-за внешнего сходства. Эти изменения необратимы и сохраняются на протяжении всей жизни.

Снижение трудоспособности

Снижение работоспособности наблюдается при средних и тяжелых формах заболевания. Пациенты испытывают трудности даже при легкой физической активности, что может вызвать кашель или одышку. Если работа связана с вдыханием пыли, уходом за животными или длительным пребыванием на улице, у таких пациентов чаще происходят обострения. Из-за проблем с дыханием организм не получает достаточного кислорода, что приводит к постоянной усталости, разбитости, головным болям и головокружению. В периоды обострений состояние усугубляется интоксикацией, вызванной инфекцией.

Потеря веса

Снижение веса часто наблюдается после обострения заболевания. В период гнойного процесса у пациента повышается температура, усиливается потливость и ухудшается аппетит. При частых обострениях пациент может выглядеть истощенным, хотя лицо остается отечным, а грудная клетка немного увеличенной. Эта диспропорция характерна для бронхоэктатической болезни.

Отставание в развитии

Отставание в физическом развитии часто наблюдается у детей с врожденными бронхоэктазиями. Эти дети подвержены частым респираторным инфекциям. Снижение аппетита и нехватка кислорода мешают клеткам нормально делиться, что приводит к отставанию в росте и весе с 3-4 лет. Уровень умственного развития остается нормальным, так как заболевание не влияет на центральную нервную систему. Однако после умственных нагрузок могут возникать головные боли, а также снижение внимания и концентрации. Эти симптомы, в сочетании с хроническим кашлем и периодическими подъемами температуры, должны насторожить и вызвать подозрение на бронхоэктазии.

При осложнениях могут проявляться и другие симптомы: бледность кожи при пневмосклерозе, боли в пояснице при амилоидозе почек, набухание шейных вен при легочном сердце. Однако эти проявления не являются прямыми признаками бронхоэктазов.

Сочетание симптомов и характер течения заболевания позволяет заподозрить бронхоэктатическую болезнь при первом обращении к врачу. Тем не менее, ни один из этих симптомов не подтверждает диагноз. Для этого требуется провести специализированные исследования.

Диагностика бронхоэктатической болезни

Диагностика бронхоэктатической болезни направлена на выявление деформированных бронхов и индивидуальных особенностей заболевания. На начальных этапах обследованием занимаются терапевты или педиатры, если патология обнаруживается у детей. При подозрении на бронхоэктазы пациента направляют к пульмонологу для окончательной диагностики.

Диагностика бронхоэктатической болезни сложна, так как часто сопровождается другими заболеваниями легких. Во время обострений наблюдают за пациентом и оценивают симптомы. В период ремиссии выявить бронхоэктазы значительно труднее.

На начальных этапах диагностики используются следующие методы обследования:

- Общий осмотр. Выявляют видимые симптомы, такие как барабанные пальцы и бледность кожи. При бронхоэктатической болезни могут наблюдаться выпячивание или втягивание кожи в межреберных промежутках из-за образования участков в легком с закрытыми воздушными полостями. Пораженная сторона может отставать при дыхании, а амплитуда дыхательных движений может быть снижена.

- Перкуссия грудной клетки. Простукивание области легких. При крупных бронхоэктазах перкуторный звук становится притупленным. Под пальцами может ощущаться полость с жидкостью или участок легкого с фиброзом.

- Аускультация грудной клетки. Во время ремиссии может быть выявлено более жесткое дыхание и характерный гул над расширенными бронхами. В период обострения слышны разнокалиберные влажные хрипы, связанные с накоплением гноя и мокроты.

Физикальные методы исследования не предоставляют однозначной информации для постановки диагноза, но опытный специалист может заподозрить наличие бронхоэктазов и назначить более информативные инструментальные исследования.

В диагностике бронхоэктатической болезни применяются следующие инструментальные методы:

- рентгенография легких;

- функциональные пробы;

- бронхоскопия;

- бронхография.

Рентген легких

Рентгеновский аппарат генерирует рентгеновское излучение, проходящее через тело и создающее изображение на пленке, называемое рентгенограммой. На ней видны светлые и темные участки, отражающие внутреннюю структуру грудной клетки.

Во время процедуры пациент располагается между аппаратом и пленкой так, чтобы пленка плотно прилегала к телу, а расстояние до аппарата составляло около 1 метра. Доза облучения при исследовании составляет около 0,3 миллизиверта, что подтверждает безопасность метода. На современных аппаратах доза настолько мала, что беременность и молодость не являются абсолютными противопоказаниями, но обследование для этих категорий назначается только при необходимости.

Рентгенография занимает несколько минут. Пациент должен оставаться неподвижным 20-30 секунд для получения четкого изображения. Результаты классического метода будут готовы на следующий день, так как пленка требует обработки в лаборатории, в то время как цифровые результаты доступны быстрее.

Исследование обычно проводится в вертикальном положении в нескольких проекциях:

- Прямая проекция — лучи перпендикулярны фронтальной плоскости, пленка прилегает к груди или спине.

- Боковая проекция — рентгеновские лучи направлены сбоку.

Рентгенография важна при бронхоэктазиях, так как специалист может увидеть деформированные бронхи. Сравнение изображений в двух проекциях позволяет точно определить локализацию бронхоэктазий и выявить осложнения, такие как пневмосклероз или увеличение правых отделов сердца.

Признаки бронхоэктатической болезни на рентгенограмме:

- Деформация легочного рисунка — неравномерное ветвление бронхов, утолщенные стенки, затемнения на снимке.

- Локальный пневмосклероз — белое пятно на фоне темной легочной ткани, отсутствие воздуха в склерозированном участке, четко очерченная полость.

- Сотовый рисунок — множественные бронхоэктазы создают на снимке подобие пчелиных сот.

- Уменьшение объема функциональной ткани легкого — уменьшение объема одного легкого или увеличение другого, характерное для поздней стадии заболевания.

- Появление кист — бронхоэктазы выглядят как кистообразные полости с уровнем жидкости во время обострения.

Функциональные пробы

При бронхоэктатической болезни важна оценка функции внешнего дыхания (ФВД), которая показывает степень функциональной недостаточности легких. Наиболее доступным методом является спирометрия, проводимая с помощью спирометра, состоящего из трубки, датчика и микрокомпьютера. Результаты ФВД отображаются на экране прибора после процедуры.

Подготовка к исследованию проста: спирометрию проводят натощак утром. За 12-24 часа до теста следует прекратить прием медикаментов, влияющих на результаты. После короткого отдыха пациент дышит в трубку устройства в течение нескольких минут. Спирометрия безопасна и не имеет строгих противопоказаний. Врач получает результаты мгновенно.

Основные показатели спирометрии:

- Дыхательный объем легких – количество воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого при нормальном дыхании. При прогрессировании пневмосклероза у пациентов с бронхоэктазами этот объем уменьшается.

- Резервный объем вдоха – воздух, который можно вдохнуть после обычного вдоха с дополнительными усилиями. Этот параметр отражает эластичность легочной ткани и снижен при бронхоэктазах и склерозе.

- Резервный объем выдоха – объем воздуха, который можно выдохнуть с усилием. У пациентов с бронхоэктазами часто возникают приступы кашля, так как усиливающий выдох выталкивает жидкость из патологических полостей в бронхи.

- Жизненная емкость легких – сумма трех предыдущих показателей.

- Форсированная жизненная емкость легких – максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после глубокого вдоха, характеризующий эффективность работы дыхательной системы.

- Объем форсированного выдоха – количество воздуха, выдыхаемого за одну секунду. Этот параметр снижен при бронхоэктазах.

- Индекс Тиффно – отношение объема форсированного выдоха к форсированной жизненной емкости легких, основной индикатор проходимости бронхов. Его снижение указывает на препятствия в бронхиальном дереве.

Эти показатели важны для оценки степени поражения дыхательной функции на поздних стадиях бронхоэктатической болезни. На ранних этапах ФВД может не выявить изменений. Процедура назначается для своевременного выявления бронхообструктивного синдрома и косвенно отражает степень дыхательной недостаточности.

Бронхоскопия

Бронхоскопия — это метод исследования слизистой трахеи и бронхов с помощью специальной камеры, называемой фибробронхоскопом. Этот гибкий инструмент имеет миниатюрную камеру на одном конце и объектив с регуляторами изображения на другом.

Процедура сложная и может вызывать дискомфорт. Она длится 5-10 минут, в течение которых пациент может испытывать затруднения с дыханием, тошноту и болезненные ощущения при прохождении через гортань.

Подготовка к бронхоскопии включает:

- исследование на голодный желудок;

- отказ от питья за несколько часов до процедуры;

- местное обезболивание слизистой горла с помощью спреев;

- прием успокаивающих препаратов за день до процедуры (инъекции или таблетки);

- использование средств для очищения бронхов от мокроты и их расширения;

- наличие полотенца или салфеток, так как возможно кровохарканье после процедуры.

При бронхоэктатической болезни врач может увидеть воспаленную слизистую с небольшими гнойными скоплениями. Однако бронхоэктазы не визуализируются, так как находятся в более мелких бронхах, куда бронхоскоп не проникает. Тем не менее, этот метод может косвенно подтвердить диагноз.

Бронхография

Бронхография — это рентгенографическое исследование легких с использованием контрастного вещества, вводимого в дыхательные пути. Контраст равномерно распределяется по бронхиальному дереву, обеспечивая четкое изображение на рентгеновском снимке. Обычно используются масляные или водные растворы с йодом, которые пациент получает заранее. Введение контраста может вызвать дискомфорт.

Для качественного изображения бронхи необходимо очистить от мокроты. Пациентам назначают препараты для отхождения мокроты, иначе контраст может распределиться неравномерно, что приведет к нечеткому отображению бронхов.

Противопоказания для бронхографии:

- индивидуальная непереносимость компонентов контраста (аллергические реакции);

- выраженная дыхательная недостаточность;

- легочные кровотечения;

- хронические заболевания почек (контраст выводится через почки).

Для пациентов с бронхоэктазами бронхография является основным методом подтверждения диагноза. На снимках видны патологические изменения: расширения бронхов, их форма, локализация и размеры. Контраст не проникает в участки за бронхоэктазом, оставляя часть легкого неокрашенной.

Эти методы помогают визуализировать структурные изменения в легких и оценить функционирование дыхательной системы. Однако диагностика требует дополнительных исследований для полной картины заболевания и назначения лечения.

Комплексное обследование пациентов с бронхоэктазами включает:

- общий анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- общий анализ мочи;

- бактериологический анализ мокроты;

- электрокардиография (ЭКГ);

- консультация ЛОР-врача.

Общий анализ крови

В общем анализе крови изменения фиксируются в периоды обострения заболевания. Для бронхоэктатической болезни характерны повышенный уровень лейкоцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, что указывает на острый воспалительный процесс. При длительном и тяжелом течении болезни может развиваться анемия, проявляющаяся снижением уровня эритроцитов.

Биохимический анализ крови

Биохимический анализ крови более чувствителен к патологическим изменениям в организме, чем общий анализ. Его результаты помогают выявить воспалительные процессы и оценить осложнения, связанные с бронхоэктатической болезнью. Изменения в анализе могут указывать на патологические процессы до появления клинических симптомов.

Характерные изменения в биохимическом анализе крови:

- повышение сиаловых кислот;

- увеличение серомукоида;

- рост фибрина;

- повышение гаптоглобина;

- увеличение альфа-глобулинов и гамма-глобулинов.

При амилоидозе почек нарушается выделение азотистых соединений, что приводит к увеличению уровней мочевины и креатинина.

Общий анализ мочи

В общем анализе мочи обычно не обнаруживаются значительные изменения. Цилиндрический эпителий (цилиндрурия) и белки (протеинурия) выявляются только при амилоидозе почек.

Бактериологический анализ мокроты

Бактериологический анализ мокроты рекомендуется всем пациентам с бронхоэктатической болезнью. Для исследования используют мокроту или гной, выделяющиеся при кашле, которые содержат микроорганизмы, способствующие обострению заболевания.

Рекомендации по сбору мокроты для анализа:

- Собирайте мокроту утром, когда ее выделяется больше, что позволяет получить больше живых микроорганизмов;

- Анализ проводите до начала курса антибиотиков, чтобы избежать ложноположительных результатов;

- Если у пациента есть инфекции верхних дыхательных путей (например, гайморит или фронтит), предотвратите попадание микробов из этих зон в образец, чтобы не исказить результаты.

После сбора мокрота помещается на питательную среду — смесь веществ, способствующих росту бактерий. В течение нескольких дней врачи могут получить колонии возбудителей заболевания, что позволяет точно определить их вид.

Следующий шаг для пациентов с бронхоэктазами — составление антибиотикограммы. Полученную культуру микробов тестируют на устойчивость к различным антибиотикам. Через несколько дней можно получить информацию о наиболее эффективном препарате для лечения конкретного пациента. Повторные обострения болезни часто вызываются одним и тем же видом микробов, поэтому антибиотикограмму не всегда составляют для экономии времени. Тем не менее, идентификация возбудителя на питательных средах или под микроскопом должна проводиться при каждом обострении.

Электрокардиография

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) анализирует работу сердца. На ранних стадиях бронхоэктатической болезни отклонения обычно отсутствуют, легкие нарушения могут проявляться только при обострениях. Пациентам с множественными бронхоэктазами и пневмосклерозом рекомендуется проходить ЭКГ не реже одного раза в полгода для выявления ранних признаков легочного сердца и своевременного начала лечения.

Консультация ЛОР-врача

Консультация у ЛОР-врача необходима для выявления инфекционных очагов в верхних дыхательных путях. Если такие очаги обнаружены, специалист должен принять меры для их устранения. Например, при хроническом гайморите или фронтите антибиотики не всегда полностью уничтожают инфекцию, что может привести к обострениям бронхоэктатической болезни и ухудшению прогноза. При хроническом тонзиллите рекомендуется удаление миндалин, а при гайморите – пункция и промывание носовых пазух от гноя. Эти меры снижают риск распространения инфекции в бронхоэктазы. ЛОР-врач занимается диагностикой и лечением таких заболеваний.

Цель обследований – выявление осложнений и особенностей течения болезни. Информация, полученная в ходе диагностики, помогает врачу подобрать более быстрое и эффективное лечение. Эти исследования наиболее информативны в период обострения, когда наблюдается острый воспалительный процесс и развитие инфекции. В период ремиссии изменений может не быть.

Лечение бронхоэктатической болезни

Лечение бронхоэктатической болезни зависит от тяжести и стадии заболевания. При легкой форме достаточно профилактических рекомендаций для предотвращения обострений. В более серьезных случаях может потребоваться госпитализация и стационарное лечение. Помощь оказывают специалисты в пульмонологии или терапии.

Методы лечения бронхоэктазов варьируются от народных средств до хирургического удаления поврежденных участков бронхов. Результаты диагностических исследований помогают разработать индивидуальный план лечения, который может занять много лет из-за периодических обострений. Пациентам рекомендуется регулярно посещать врача и следить за состоянием.

Методы лечения бронхоэктатической болезни:

- медикаментозная терапия;

- хирургические вмешательства;

- инструментальные методы;

- профилактика обострений;

- сбалансированное питание;

- народные средства.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение — основной метод терапии бронхоэктатической болезни. Существует множество групп препаратов, каждая из которых выполняет свою функцию. Пациенты с тяжелыми формами заболевания часто принимают лекарства постоянно, даже в ремиссии, а в период обострения количество препаратов увеличивается.

Цели медикаментозного лечения бронхоэктатической болезни в период обострения:

- очищение бронхов от мокроты (разжижение и отхаркивание);

- улучшение функций дыхательной системы;

- уничтожение патогенных микроорганизмов;

- устранение острого воспалительного процесса (предотвращение пневмосклероза);

- снижение температуры тела;

- дезинтоксикация организма (очищение от токсинов).

Группы препаратов, используемых для лечения бронхоэктатической болезни

| Группа препаратов | Механизм действия | Название препарата | Дозировка и рекомендации по применению |

| Антибиотики | Подавляют рост и уничтожают микробы. | Ципрофлоксацин | 200 – 500 мг 2 — 3 раза в сутки в зависимости от состояния. |

| Левофлоксацин | 250 – 500 мг 1 — 2 раза в сутки. | ||

| Азитромицин | 0,25 – 1 г для взрослых, 5 – 10 мг на 1 кг массы тела для детей (мг/кг/сут). | ||

| Противовоспалительные препараты | Обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием. | Парацетамол | 0,3 – 0,5 г 3 — 4 раза в сутки для взрослых; до 2 г/сут для детей 9-12 лет; 60 мг/кг/сут 3 — 4 раза в день для детей младше 9 лет. |

| Аспирин | 0,25 – 1,0 г/сут для взрослых; дозировка для детей зависит от возраста (0,05 – 0,3 г/сут). | ||

| Ибупрофен | 10 мг/кг/сут для температуры ниже 39 градусов; 5 мг/кг/сут при температуре 38 – 39 градусов. | ||

| Муколитические препараты (муколитики) | Способствуют разжижению мокроты и облегчают ее выведение. | Ацетилцистеин | 600 мг для взрослых; 200 мг для детей до 2 лет; 400 мг для старших. |

| Бромгексин | 8 — 16 мг 3 — 4 раза в сутки для пациентов от 14 лет; 6 – 8 мг 3 — 4 раза/сут для детей 6-12 лет; 2 — 4 мг для детей младше 6 лет. | ||

| Амброксол | 30 мг 2 — 3 раза в сутки для пациентов от 12 лет; 15 мг 2 – 3 раза/сут для детей 5-12 лет; 7 мг 2 — 3 раза/сут для детей до 5 лет (дозировка для таблеток). | ||

| Селективные β2-адреномиметики | Обладают бронхорасширяющим действием, облегчают прохождение воздуха и способствуют откашливанию. | Сальбутамол | Дозировка зависит от возраста, формы и тяжести симптомов; необходима консультация врача из-за возможных побочных эффектов. |

| Тербуталин | |||

| Фенотерол |

Выбор антибиотика зависит от выявленного возбудителя и его чувствительности. Рекомендуется провести антибиотикограмму перед началом терапии. При осложнениях (амилоидоз почек, легочное сердце, легочное кровотечение) некоторые препараты могут быть противопоказаны. Самолечение в период обострения строго не рекомендуется. Целесообразность применения аэрозолей и ингаляций следует обсудить с врачом, так как при интенсивном образовании гноя в бронхоэктазах они могут быть противопоказаны.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство при бронхоэктазах — радикальный метод, способный полностью излечить некоторых пациентов. Он применяется при расширении одного или двух бронхов, предпочтительно в одной легочной доле. Важны местоположение и размеры бронхоэктазов. Удаление даже одного образования может быть рискованным, поэтому не все пациенты могут рассчитывать на операцию.

Противопоказания к хирургическому лечению:

- множественные двусторонние бронхоэктазы;

- обострение заболевания с накоплением гноя;

- амилоидоз почек с признаками почечной недостаточности;

- легочное сердце;

- глубокое расположение бронхоэктаза, усложняющее доступ;

- возраст до 14-16 лет, когда грудная клетка активно растет и положение бронхоэктазов может изменяться.

Если операция успешна, пациента можно считать полностью излечившимся от бронхоэктазной болезни. Удаляются патологические полости, где накапливался гной и возникали обострения. Однако при наличии генетических предрасположенностей, таких как слабость стенок бронхов, бронхоэктазы могут вновь появиться.

Инструментальные методы лечения

Инструментальные методы терапии применяются как поддерживающая мера или при тяжелых формах заболевания. Например, эндобронхиальное введение медикаментов позволяет врачу, используя бронхоскоп, достичь бронхиального дерева и ввести антибактериальные средства или препараты для разжижения мокроты непосредственно в область расширения. Эффективность этого метода выше, чем при приеме таблеток или инъекций.

Другим инструментальным методом является физиотерапия, которая обычно проводится в период ремиссии для предотвращения обострений заболевания.

К основным физиотерапевтическим методам лечения относятся:

- микроволновая терапия;

- электрофорез с хлоридом кальция;

- индуктометрия (воздействие высокочастотным магнитным полем).

Профилактика обострений заболевания

В терапии бронхоэктатической болезни ключевым аспектом является предотвращение обострений. Понимание природы заболевания помогает пациентам соблюдать меры предосторожности для улучшения состояния.

Профилактика обострений бронхоэктатической болезни включает:

- избегание переохлаждения;

- своевременное лечение простуд и инфекций верхних дыхательных путей;

- лечение кариеса и инфекций в ротовой полости;

- минимизацию контактов с больными, передающими инфекцию воздушно-капельным путем;

- регулярные визиты к терапевту или пульмонологу 3-4 раза в год, даже без обострений;

- отказ от курения;

- ограничение вдыхания пыли (при необходимости — смена рабочего места);

- вакцинацию детей (не в период обострения) и применение сезонных вакцин (например, против гриппа).

Эти меры способствуют длительным периодам ремиссии и снижению риска осложнений.

Также в профилактике и лечении обострений бронхоэктатической болезни рекомендуется санаторно-курортное лечение. Чистый воздух повышает устойчивость организма и снижает вероятность инфекций. При обострениях полезны лечебная физкультура и массаж, которые очищают бронхи, способствуют выведению мокроты и облегчают дыхание.

Соблюдение правильного питания

При бронхоэктатической болезни пациентам рекомендуется соблюдать диету №13 по Певзнеру, что помогает предотвратить обострения заболевания. Этот режим питания подходит для инфекционных недугов.

Основные принципы диеты №13:

- высокая калорийность рациона;

- продукты, богатые витаминами и минералами;

- достаточное количество жидкости;

- рациональный режим питания и правильная кулинарная обработка;

- ограничение жирной, соленой и пряной пищи.

Цель диеты №13 — повысить устойчивость организма к заболеваниям и снизить уровень интоксикации. Суточная калорийность должна составлять 2500–3200 ккал, в основном за счет белков (до 160 г в день). Жиры и углеводы — в пределах 80–90 г и 350–400 г соответственно.

Пациентам следует включать в рацион продукты, богатые витаминами (А, С, В1, В2) и минералами (кальций, фосфор, магний, цинк). Употребление жидкости — ключевой способ снижения интоксикации, вызванной гибелью микробов и разрушением легочной ткани. Общее количество жидкости должно составлять не менее 1,5–2 л в сутки. Режим питания предполагает 5–6 небольших приемов пищи в день. Рекомендуется употреблять хорошо термически и механически обработанную пищу, чаще всего на пару и в теплом виде. Предпочтение следует отдавать супам и пюре, так как они легче усваиваются.

Из рациона исключаются:

- жирные сорта мяса;

- избыточное количество выпечки;

- макароны;

- жареные яйца;

- жирные бульоны;

- алкоголь.

Допускаются к употреблению:

- нежирные сорта мяса, рыбы и птицы;

- кисломолочные изделия;

- соки и морсы;

- свежие фрукты, ягоды и овощи;

- мед, джем и повидло;

- яйца всмятку или в виде омлета.