Краткая история антител в медицине: от открытия до полномасштабного производства

Антитела, или иммуноглобулины, — это белковые молекулы, защищающие организм от инфекций и аномальных клеток. Они способны эффективно справляться с инфекциями, выполняя как профилактические, так и лечебные функции.

Иммуноглобулины были впервые обнаружены в конце XIX века, когда исследователи заметили, что передача антител от зараженного животного к здоровому защищает от дифтерии. Это открытие положило начало сывороточной терапии, использовавшей сыворотки от иммунизированных животных. Позже их заменили антибиотики, оказавшиеся более эффективными и экономичными.

Ученые выяснили, что антитела распознают специфические вещества и активируют иммунную систему. Это свойство позволяет использовать антитела для выявления веществ в лабораторных анализах и блокирования молекул, вызывающих заболевания. Важно было научиться производить иммуноглобулины, нацеленные на конкретные антигены, в промышленных масштабах.

В 1975 году ученые Колер и Мильштейн разработали технологию создания моноклональных антител, производимых одним клоном иммунных клеток против конкретного антигена. Метод включает:

- Введение антигена животному для выработки антител.

- Выделение необходимых иммунных клеток из крови.

- Скрещивание этих клеток с опухолевыми в лаборатории, что делает их «бессмертными».

- Получение клеточного клона, производящего нужные иммуноглобулины для создания лекарств или диагностических препаратов.

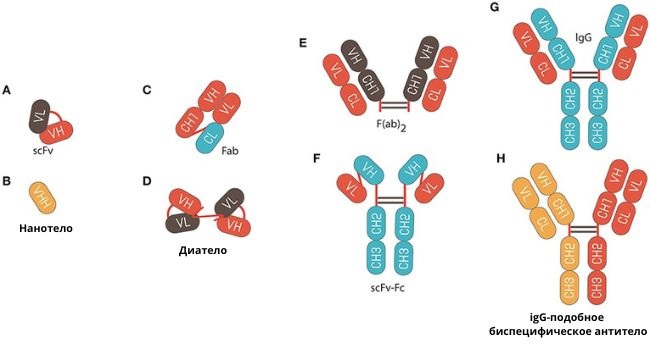

В 1980-х годах появились усовершенствованные методы производства рекомбинантных антител с помощью генной инженерии. Ученые синтезировали необходимые части антител и собирали их в иммуноглобулины с заданными свойствами.

На основе иммуноглобулинов создано множество лекарственных средств. Например, моноклональные антитела успешно применяются в лечении онкологических заболеваний.

Врачи отмечают, что использование бактериофагов в производстве лекарственных препаратов и вакцин открывает новые горизонты в борьбе с инфекциями. Эти вирусы, специфически нацеленные на бактерии, позволяют создавать эффективные терапевтические средства, особенно в условиях растущей антибиотикорезистентности. Специалисты подчеркивают, что бактериофаги могут быть использованы как в качестве самостоятельных препаратов, так и в комбинации с традиционными антибиотиками, что значительно увеличивает их эффективность.

Кроме того, врачи акцентируют внимание на том, что бактериофаги могут служить основой для разработки вакцин. Они способны вызывать иммунный ответ, что делает их перспективными кандидатами для создания новых вакцин против бактериальных инфекций. Врачи уверены, что дальнейшие исследования в этой области помогут не только улучшить существующие методы лечения, но и создать новые подходы к профилактике инфекционных заболеваний, что в конечном итоге повысит уровень здоровья населения.

Чем могут помочь вирусы бактерий: фаговые дисплеи

Одним из перспективных средств для создания терапевтических антител стали бактериофаги.

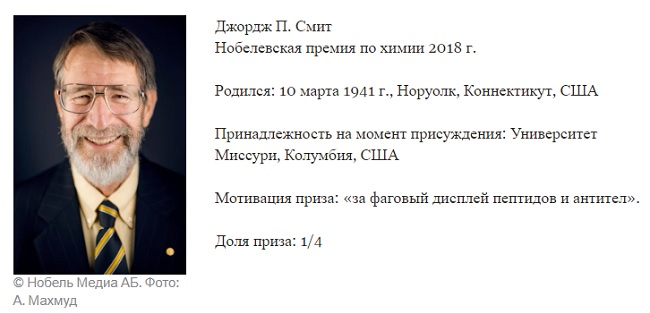

Метод фаговых дисплеев, разработанный в 1985 году Джорджем П. Смитом, позволяет превращать фаговые частицы в фабрики по производству иммуноглобулинов. За это открытие он был номинирован на Нобелевскую премию по химии.

Основные этапы методики фаговых дисплеев:

- В ДНК вируса вводится необходимый ген.

- Считываются инструкции с гена, приводящие к синтезу определенных белков.

- Этот белок оказывается на поверхности фага в комплексе с другим белком. Его можно выделить с помощью химических методов экстракции, что позволяет определить, какой ген его кодирует.

- Ученые используют специальные методики для сортировки бактериофагов с нужными белками и создания библиотек. Например, с помощью фаговых дисплеев выявляют и отбирают антитела против конкретных антигенов.

Упрощенная схема работы фагового дисплея. Оранжевым цветом обозначен белок, ген которого вводится в ДНК вируса.

Фаговые дисплеи в действии: на иллюстрации показано, как с помощью библиотеки отбираются фаговые частицы, которые связываются с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Вакцины на основе бактериофагов

Вакцинация вводит в организм нечто, напоминающее возбудителя инфекции, что активирует иммунный ответ, но не вызывает заболевания. Для этого производители вакцин используют различные подходы: инактивируют возбудителя (например, вирус гриппа) или синтезируют белки вирусной оболочки, создавая «вирус-зомби» без генетического материала, как в вакцинах против ВПЧ. Разработчики российской вакцины Спутник V выбрали подход «троянского коня», введя гены коронавируса в аденовирус.

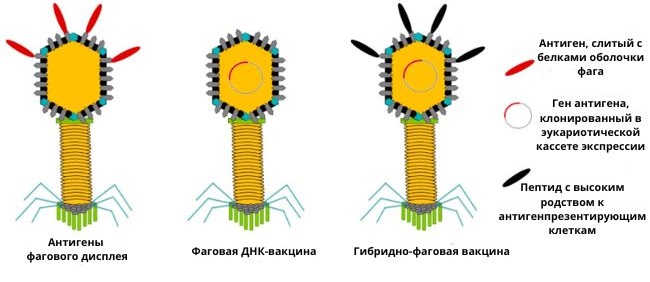

Идея создания вакцины на основе бактериофагов появилась в начале 1980-х. На сегодняшний день фаговые вакцины уже существуют и протестированы на животных. Их производят тремя основными способами:

- С использованием метода фаговых дисплеев, позволяющего фагу синтезировать белок патогена и размещать его на своей поверхности.

- ДНК-вакцины: в бактериофаг загружается генетический материал патогенного вируса, который фаг доставляет в клетки человека, вызывая иммунный ответ.

- Гибридные фаговые вакцины – сочетание двух предыдущих методов. Можно загрузить в фаг «враждебную» ДНК и разместить на его поверхности белки, усиливающие доставку в определенные клетки, что усиливает иммунный ответ.

Пример вакцины против COVID-19 на основе фаговых дисплеев был представлен в 2022 году американскими учеными в журнале mBio. Препарат создан на основе фага T4, вводится в нос (без укола) и не содержит адъювантов. Вакцина обеспечивает защиту от вируса в дыхательных путях. Испытания на мышах показали положительные результаты.

Бактериофаги изначально использовались для борьбы с бактериальными инфекциями, но молекулярная биология и генетика открывают новые возможности. Хотя многие из этих разработок пока реализованы только в лабораториях и на животных, в будущем они могут привести к новым методам диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

| Этап производства | Описание процесса | Применение в производстве лекарств/вакцин |

|---|---|---|

| Выделение и идентификация фага | Поиск и изоляция бактериофагов, специфичных к целевому патогену (бактерии). Идентификация фага с помощью методов молекулярной биологии (например, секвенирование генома). | Выбор подходящего фага для дальнейшего использования в терапии или вакцинопрофилактике. |

| Культивирование фагов | Размножение фагов в больших количествах в контролируемых условиях, обычно используя культуры целевых бактерий. Очистка и концентрирование фагового препарата. | Получение достаточного количества фагов для производства лекарственного препарата или вакцины. |

| Характеризация фага | Определение свойств фага, таких как литическая активность, специфичность, безопасность и стабильность. Исследование потенциальных побочных эффектов. | Оценка эффективности и безопасности фагового препарата перед его применением. |

| Формулирование препарата | Подготовка фагового препарата для применения, включая добавление стабилизаторов, консервантов и других вспомогательных веществ. Выбор формы выпуска (например, раствор, лиофилизат). | Создание лекарственной формы, удобной для применения и хранения. |

| Контроль качества | Проверка качества и чистоты фагового препарата на всех этапах производства, включая тестирование на стерильность, пирогенность и активность. | Обеспечение безопасности и эффективности фагового препарата. |

| Преклинические и клинические исследования | Исследование эффективности и безопасности фагового препарата на животных моделях и людях. | Оценка эффективности и безопасности фагового препарата перед его регистрацией и применением в клинической практике. |

| Производство вакцины на основе бактериофагов | Использование модифицированных или ослабленных фагов в качестве вакцинных компонентов для стимуляции иммунного ответа против целевого патогена. | Разработка вакцин для профилактики бактериальных инфекций. |

Бактериофаги, вирусы, которые заражают бактерии, становятся все более популярными в производстве лекарственных препаратов и вакцин. Многие эксперты отмечают, что использование бактериофагов позволяет эффективно бороться с антибиотикорезистентными инфекциями, что является одной из главных проблем современной медицины. Исследования показывают, что фаги могут быть использованы для создания целевых терапий, которые минимизируют побочные эффекты и повышают эффективность лечения.

Кроме того, фаги могут служить адъювантами в вакцинах, усиливая иммунный ответ организма. Люди, работающие в области биотехнологий, подчеркивают, что этот подход не только безопасен, но и экологически чист, так как фаги специфичны к патогенным бактериям и не затрагивают полезные микробы. В целом, интерес к бактериофагам растет, и многие надеются, что они станут важным инструментом в борьбе с инфекционными заболеваниями в будущем.

Вакцины на основе бактериофагов

Вакцинация вводит в организм аналоги возбудителей инфекций, которые не вызывают заболевание, но активируют иммунный ответ и формируют защиту. Для этого производители используют разные подходы. Один из них — инактивирование возбудителя, как с вирусом гриппа. Другой — синтез белков вирусной оболочки, которые собираются в пустую структуру без генетического материала, что применяется в вакцинах против вируса папилломы человека (ВПЧ). Разработчики российской вакцины Спутник V использовали метод «троянского коня», внедрив гены коронавируса в аденовирус.

Идея создания вакцины на основе бактериофагов начала развиваться среди ученых в начале 1980-х годов. На сегодняшний день фаговые вакцины существуют и прошли испытания на животных. Их производят тремя основными методами:

- Метод фаговых дисплеев. Он позволяет фагу синтезировать белок патогена, вызывающий специфический иммунный ответ, и размещать его на своей оболочке.

- ДНК-вакцины: в бактериофаг загружается генетический материал патогенного вируса, который фаг доставляет в клетки человека, вызывая иммунный ответ.

- Гибридные фаговые вакцины — комбинация двух предыдущих методов. Можно также использовать более сложные подходы, например, загрузить в фаг «враждебную» ДНК и разместить на его поверхности белки для более эффективной доставки в определенные клетки организма, что усиливает иммунный ответ.

Вакцина против COVID-19, основанная на фаговых дисплеях, была представлена в 2022 году американскими учеными в журнале mBio. Этот препарат создан на основе фага T4, вводится через нос (без уколов) и не содержит адъювантов. Новая вакцина обеспечивает надежную защиту от вируса в дыхательных путях. Испытания показали обнадеживающие результаты, хотя проводились только на мышах.

Изначально бактериофаги использовались для борьбы с бактериальными инфекциями. Сегодня молекулярная биология и генетика открывают новые перспективы. Хотя эти возможности пока реализованы в основном в лабораторных условиях и на животных, в будущем такие разработки могут привести к созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Вопрос-ответ

Как производят бактериофаги?

В лабораторных условиях бактериофаги получают путем фильтрации лизированных бульонных культур бактерий через мелкопористые бактериальные фильтры. Для выделения бактериофага исследуемый материал (воду, гной, испражнения, почву и др.).

Используются ли бактериофаги в вакцинах?

В настоящее время существует три типа вакцин на основе бактериофагов: дисплейные, ДНК-вакцины и гибридные вакцины. В фаговых вакцинах фаги экспрессируют белки или белковые субъединицы, такие как пептиды с одним белком оболочки или антигены, химически конъюгированные с поверхностью фагов.

Как используются бактериофаги в медицине?

Они широко используются при лечении внутрибольничной инфекции, инфекции под биопленкой, инфекции мочеполовой системы, а также органов дыхания, ожогов и ран, трофических язв, при остеомиелите, гнойных заболеваниях кожи и слизистых.

Каков механизм действия бактериофагов?

Как они работают? Сначала бактериофаг присоединяется к микробной клетке и доставляет свой генетический материал внутрь неё. Из-за этого перестраивается жизнедеятельность бактерии, и она начинает синтезировать необходимые для сборки вируса компоненты.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основы бактериофагов и их механизм действия. Понимание того, как эти вирусы воздействуют на бактерии, поможет вам лучше осознать их роль в производстве лекарств и вакцин.

СОВЕТ №2

Следите за новыми исследованиями в области бактериофагов. Научные открытия и разработки в этой области происходят быстро, и новые методы могут значительно улучшить эффективность лечения инфекций.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на безопасность и эффективность бактериофагов. Изучите клинические испытания и отзывы пациентов, чтобы получить представление о реальных результатах применения этих препаратов.

СОВЕТ №4

Поддерживайте осведомленность о законодательных инициативах, касающихся использования бактериофагов в медицине. Это поможет вам понять, как новые технологии могут быть интегрированы в систему здравоохранения и какие права имеют пациенты.