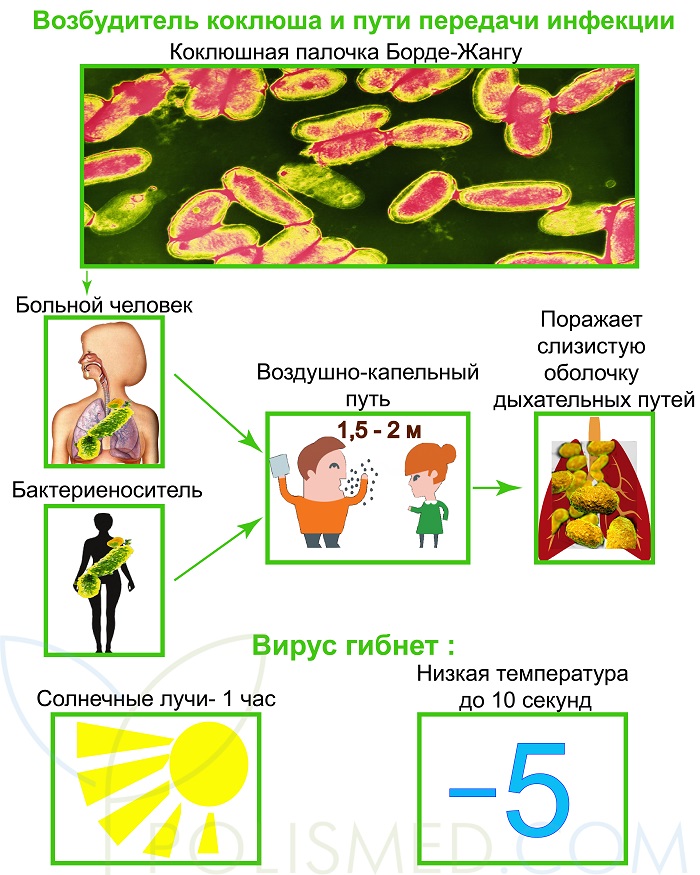

Возбудитель коклюша и пути передачи инфекции

Коклюш — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем от инфицированного человека. Возбудитель — коклюшная палочка Борде-Жангу (бордетелла).

Существует также бордетелла паракоклюша, вызывающая паракоклюш, который имеет схожие, но более легкие симптомы.

Бордетеллы быстро погибают в окружающей среде под воздействием высоких и низких температур, ультрафиолетового излучения и высыхания. Например, солнечные лучи уничтожают бактерии за час, а охлаждение — за секунды.

Поэтому предметы, такие как носовые платки и игрушки, не представляют угрозы для эпидемиологической ситуации. Специальная санитарная обработка помещений, где находился пациент, не требуется.

Инфекция передается при непосредственном контакте с больным на расстоянии менее 1.5–2 метров. Заражение происходит через вдыхание частиц слизи, выделяющихся при кашле, чихании и разговоре.

Наибольшую опасность представляют пациенты в первую неделю спазматического кашля, когда 90-100% больных выделяют возбудителя. С течением времени риск заражения снижается: на второй неделе — около 60%, на третьей — 30%, на четвертой — 10%. Заражение возможно с последних дней инкубационного периода до 5-6-й недели болезни.

При коклюше может наблюдаться бактериеносительство, когда человек выделяет бактерии, но не имеет симптомов. Однако оно обычно кратковременно и не существенно влияет на распространение инфекции. Наибольшую опасность представляют легкие и стертые формы коклюша, когда кашляющий ребенок или взрослый остается в коллективе.

Коклюш считается детской инфекцией, и 95-97% заболевших — дети. Наибольшая восприимчивость наблюдается у детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Взрослые также могут заболеть коклюшем. Вероятность заражения взрослых в семье с заболевшим ребенком может достигать 30%.

У взрослых коклюш часто протекает в стертой форме, и нередко ставят ошибочный диагноз «хронический бронхит». Поэтому при затянувшемся кашле, особенно с мучительными приступами, важно учитывать эпидемиологическую обстановку и выяснять, не было ли контактов с кашляющим ребенком.

После перенесенного коклюша формируется пожизненный иммунитет, однако он не защищает от паракоклюша, который клинически не отличается от легкой формы коклюша.

Врачи отмечают, что коклюш — это высокозаразное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis. Основными причинами его распространения являются недостаточная вакцинация и снижение иммунитета в популяции. Симптомы болезни начинаются с легкого кашля и насморка, но вскоре развиваются в характерные приступы кашля, которые могут вызывать рвоту и затрудненное дыхание. Важно отметить, что у маленьких детей коклюш может привести к серьезным осложнениям.

Диагностика коклюша основывается на клинических признаках и лабораторных тестах, таких как ПЦР и серологические исследования. Врачи подчеркивают, что раннее выявление заболевания критически важно для успешного лечения. Лечение обычно включает антибиотики, которые помогают сократить продолжительность болезни и снизить риск передачи инфекции. Вакцинация остается основным методом профилактики, и врачи настоятельно рекомендуют соблюдать график прививок для защиты как детей, так и взрослых.

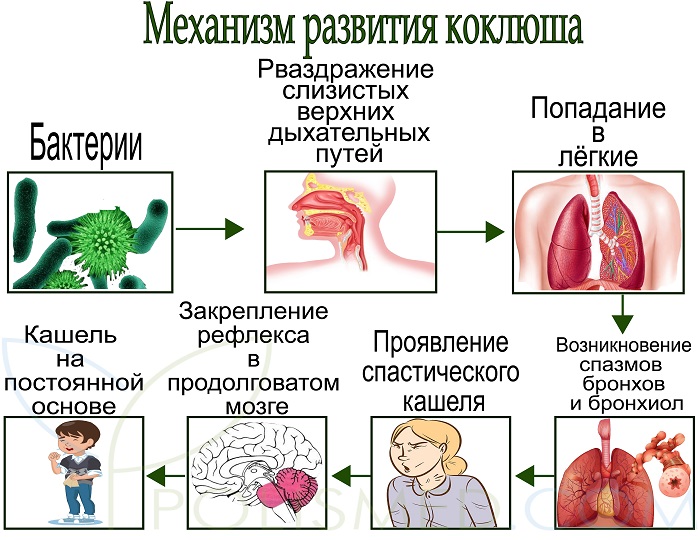

Механизм развития коклюша

Входными воротами инфекции при коклюше становятся верхние дыхательные пути. Коклюшная палочка колонизирует слизистую гортани, трахеи и бронхов, однако иммуноглобулины класса А, выделяемые эпителием, затрудняют прикрепление бактерий и способствуют их выведению.

Незрелость слизистых оболочек верхних дыхательных путей у маленьких детей делает их наиболее уязвимыми к коклюшу, особенно в возрасте до двух лет.

Прикрепившись к эпителию, бактерии выделяют токсины, вызывающие воспаление, особенно в мелких бронхах и бронхиолах. Патологические изменения выражены незначительно: наблюдаются полнокровие и отек эпителия, иногда слущивание клеток. При присоединении вторичной инфекции могут развиваться эрозии.

После разрушения бактерий коклюшный токсин попадает на слизистую, что приводит к спазматическому кашлю.

Механизм кашля при коклюше сложен. Сначала кашлевые толчки связаны с раздражением рецепторов эпителия токсинами, затем добавляется аллергический компонент, вызывающий спазм бронхов и бронхиол. Кашель становится приступообразным из-за постоянного раздражения блуждающего нерва, формируя очаг возбуждения в дыхательном центре.

Приступы кашля могут возникать при воздействии различных раздражителей (яркий свет, громкие звуки, сильные эмоции).

Возбуждение может распространяться на соседние центры в продолговатом мозге – рвотный (приступы могут заканчиваться рвотой), сосудодвигательный (кашель может вызывать колебания артериального давления, учащение сердечных сокращений) и другие подкорковые структуры, что может привести к судорогам.

У маленьких детей возбуждение может затрагивать дыхательный центр, что приводит к нарушениям ритма дыхания, вплоть до апноэ.

Сильные и длительные приступы кашля могут повышать давление в сосудах головы и шеи, вызывая отечность и синюшность лица, а также кровоизлияния в конъюнктиву. В тяжелых случаях могут возникать кровоизлияния в головной мозг.

| Признак | Описание | Замечания |

|---|---|---|

| Причины | Бактерия Bordetella pertussis | Заражение происходит воздушно-капельным путем. |

| Симптомы (стадия катаральная) | Постепенное начало, напоминающее ОРВИ: насморк, чихание, легкий кашель, слабость | Длится 1-2 недели. |

| Симптомы (стадия пароксизмальная) | Приступы сильного кашля с характерным «лающим» звуком, заканчивающиеся глубоким вдохом («встряхивающим» кашлем) и рвотой. | Может длиться несколько недель. |

| Симптомы (стадия реконвалесценции) | Постепенное уменьшение частоты и интенсивности кашля. | Может длиться несколько недель или месяцев. |

| Другие симптомы | Лихорадка (часто незначительная), бледность кожи, цианоз (посинение) во время приступов кашля у детей, бессонница, истощение. | У грудничков может наблюдаться апноэ (остановка дыхания). |

| Диагностика | ПЦР-диагностика (выявление ДНК бактерии в мазке из носоглотки), бактериологическое исследование (выделение бактерии из мазка), клиническая картина. | Ранняя диагностика важна для своевременного лечения и предотвращения осложнений. |

| Лечение | Антибиотики (азитромицин, эритромицин, кларитромицин) | Лечение назначается врачом. Антибиотики эффективны на ранних стадиях. |

| Профилактика | Вакцинация (АКДС, АДС, АДС-м) | Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики коклюша. |

| Осложнения | Пневмония, энцефалопатия, судороги, кровотечения, разрыв сосудов. | Осложнения чаще встречаются у грудных детей и людей с ослабленным иммунитетом. |

Симптомы коклюша

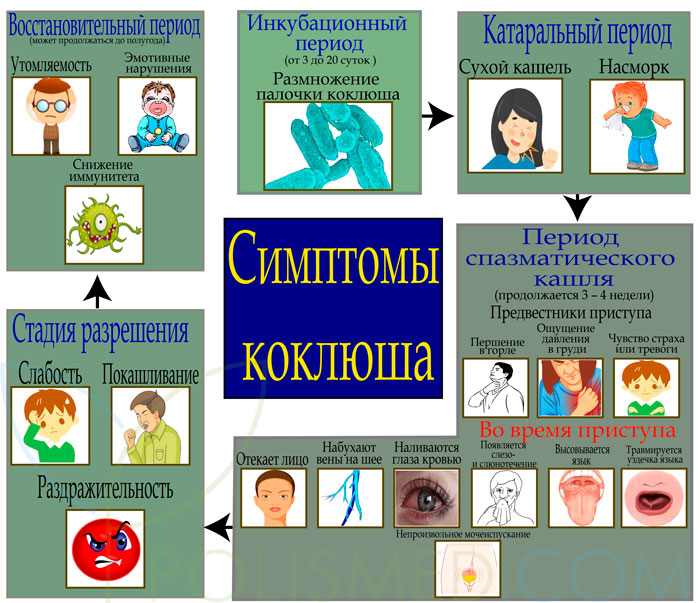

Клинические периоды коклюша:

- инкубационный;

- катаральный кашель;

- спазматический кашель;

- разрешение;

- реконвалесценция.

Инкубационный период длится от 3 до 20 дней (в среднем около недели) для колонизации верхних дыхательных путей.

Катаральный период начинается постепенно, с сухого кашля или покашливания, возможен насморк с вязким отделяемым. У маленьких детей симптомы выражены сильнее, и начало заболевания может напоминать ОРВИ.

Кашель усиливается, наблюдается раздражительность, но общее состояние остается удовлетворительным.

Период спазматического кашля начинается со второй недели и продолжается 3-4 недели. Характерен приступообразный кашель. Дети старшего возраста могут сообщить о предвестниках приступа, таких как першение в горле или чувство давления в груди.

Приступы могут возникать в любое время суток, чаще ночью. Каждый приступ состоит из коротких, интенсивных кашлевых толчков, перемежающихся судорожными вдохами. Вдох сопровождается свистящим звуком.

Приступ заканчивается откашливанием вязкой прозрачной мокроты. Рвота, нарушения дыхания и сердцебиения, судороги указывают на тяжесть заболевания.

Во время приступа у ребенка отекает лицо, в тяжелых случаях оно может стать синюшным, вены на шее набухают, глаза наливаются кровью, появляется слезотечение и слюнотечение. Характерный признак: язык высовывается наружу, кончик загибается вверх, что может травмировать уздечку языка. При тяжелом приступе возможно непроизвольное мочеиспускание и отхождение каловых масс.

Коклюш, или коклюшный кашель, вызывает много обсуждений среди людей, особенно родителей маленьких детей. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis, передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы включают интенсивный, приступообразный кашель, который может сопровождаться затруднением дыхания и рвотой. Важно отметить, что коклюш может быть особенно опасен для младенцев и детей до двух лет.

Диагностика коклюша основывается на клинических проявлениях и лабораторных тестах, таких как ПЦР и серологические исследования. Лечение обычно включает антибиотики, которые помогают сократить продолжительность болезни и снизить риск передачи инфекции. Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики, и многие родители активно обсуждают важность прививок для защиты своих детей от этого опасного заболевания.

Осложнения упорного кашля

При отсутствии осложнений состояние ребенка между приступами остается удовлетворительным. Однако со временем может развиваться одутловатость лица, а на уздечке языка появляется язвочка с беловатым налетом.

Также возможны кровоизлияния под конъюнктиву и носовые кровотечения.

Стадия разрешения

Заболевание переходит в стадию разрешения: приступы кашля становятся реже и теряют специфичность. Однако слабость и покашливание могут сохраняться до двух месяцев.

Период реконвалесценции может длиться до полугода, с повышенной утомляемостью и эмоциональными нарушениями. Снижение иммунитета приводит к повышенной восприимчивости к ОРЗ, что может вызвать возобновление кашля.

Критерии тяжести протекания коклюша

Существует легкая, среднетяжелая и тяжелая формы коклюша.

При легкой форме приступы кашля возникают не чаще 10-15 раз в сутки, количество кашлевых толчков невелико (3-5), рвота после кашля отсутствует, общее состояние удовлетворительное.

При среднетяжелом течении количество приступов может достигать 20-25 в сутки, каждый приступ заканчивается рвотой, быстро развивается астенический синдром.

В тяжелых случаях количество кашлевых приступов превышает 40 в сутки, они длятся долго, сопровождаются цианозом и грубыми нарушениями дыхания, нередко развиваются судороги.

Осложнения коклюша

Осложнения можно разделить на три группы:

- связанные с основным заболеванием;

- развитие аутоиммунного процесса;

- присоединение вторичной инфекции.

Длительные приступы кашля нарушают снабжение головного мозга кислородом, что может привести к энцефалопатии и судорожному синдрому. В тяжелых случаях возможны кровоизлияния в головной мозг.

Сильный кашель может вызвать эмфизему и ателектазы, а также пневмоторакс и подкожную эмфизему.

Приступы кашля повышают внутрибрюшное давление, что может привести к грыжам и выпадению прямой кишки.

Среди вторичных инфекций наиболее часто встречаются воспаление легких и гнойный отит. Иногда развиваются аутоиммунные процессы, фиксируются случаи перехода коклюша в астматический бронхит и бронхиальную астму.

Атипичные формы коклюша

Атипичные формы коклюша – абортивная и стертая, наблюдаются у взрослых и/или привитых пациентов. При стертой форме характерные приступы кашля отсутствуют, единственным признаком становится упорный сухой кашель. Абортивная форма характеризуется неожиданным разрешением заболевания через 1-2 дня после появления первых приступов.

Коклюш у пациентов разных возрастных групп

Клиническая картина коклюша обычно развивается у детей старше одного года и подростков. Взрослые переносят коклюш в стертой форме.

У детей первого года жизни коклюш протекает тяжело и часто осложняется вторичной пневмонией. Инкубационный период сокращен до 5 дней, катаральный – до одной недели, а спазматический кашель может длиться до двух-трех месяцев.

Во время приступов спазматического кашля у младенцев отсутствуют репризы, и приступ может заканчиваться остановкой дыхания и судорожным припадком.

Диагностика коклюша

При упорном приступообразном кашле, продолжающемся более нескольких дней, необходимо обратиться к врачу (терапевту или педиатру).

Консультации врачей

На приеме у терапевта или педиатра врач выяснит жалобы, интересуясь контактами с кашляющими больными и информацией о вакцинации. Возможно, потребуется выслушивание легких и общий анализ крови. Для уточнения диагноза может потребоваться консультация ЛОР-врача или инфекциониста.

На приеме у ЛОР-врача осматривается слизистая гортани и зева. Признаки коклюша могут включать отечность слизистой и наличие экссудата.

На приеме у инфекциониста врач выслушает жалобы и может поинтересоваться контактами с кашляющими. Окончательный диагноз ставится на основе лабораторных анализов.

Лабораторная диагностика коклюша

Общий анализ крови выявляет признаки воспаления:

- Повышен уровень лейкоцитов.

- Повышен уровень лимфоцитов.

- СОЭ в норме.

Бактериологическое исследование: материал может быть собран при откашливании или мазком со слизистой глотки. Результат придется ждать 5-7 дней.

Серологические анализы:

- Реакция прямой гемагглютинации (РПГА) и реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) выявляют антитела к возбудителю.

- ИФА (иммуноферментный анализ) позволяет установить диагноз с помощью экспресс-тестов.

- ПЦР (полимеразная цепная реакция) выявляет возбудителя в течение нескольких дней.

Лечение коклюша

При легком течении постельный режим не требуется. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, избегая шумных мест. Влажный воздух снижает частоту приступов, поэтому лучше гулять у водоемов.

Кашель легче переносится на холоде, поэтому важно проветривать помещение и поддерживать оптимальную температуру (18-20 градусов по Цельсию). Рекомендуется использовать увлажнители.

Для отвлечения можно использовать игрушки и спокойные настольные игры. Младенцам на грудном вскармливании рекомендуется увеличить количество кормлений, а старшим детям полезно обильное щелочное питье.

Когда необходимо лечение в стационаре?

Госпитализация требуется при среднетяжелом и тяжелом течении, а также при наличии сопутствующих заболеваний. Малышей до двух лет обычно госпитализируют при подозрении на коклюш.

Медикаменты и физиотерапевтические процедуры

В спазматический период медикаментозное уничтожение коклюшной инфекции нецелесообразно, так как бордетеллы выводятся самостоятельно. Антибиотики назначают только в катаральный период (ампициллин, макролиды, тетрациклины).

Стандартные противокашлевые препараты неэффективны. Для снижения активности очага возбуждения в головном мозге назначают психотропные средства (нейролептики и транквилизаторы).

При легких формах для купирования кашля назначают антигистаминные препараты (пипольфен, супрастин). Димедрол не рекомендуется.

При тяжелых формах с выраженным аллергическим компонентом могут использоваться глюкокортикоиды (преднизолон).

Все средства принимаются до исчезновения приступов (обычно 7-10 дней). Для разжижения мокроты применяются ингаляции протеолитических ферментов, а для профилактики гипоксии назначаются препараты, улучшающие кровообращение в головном мозге.

Для улучшения отхождения мокроты показаны массаж и дыхательная гимнастика. В периоды разрешения и реконвалесценции назначаются общеукрепляющие процедуры и витаминотерапия.

Народные методы лечения коклюша

В народной медицине для лечения коклюша используют листья подорожника, обладающие отхаркивающим и противовоспалительным действием. Для предупреждения приступов кашля готовят напиток из молодых листьев подорожника с медом.

Репчатый лук также рекомендуют для облегчения кашля: шелуху от 10 луковиц варят в литре воды до уменьшения объема жидкости наполовину, процеживают и принимают по половине стакана три раза в день после еды.

Для разжижения мокроты используют настой фиалки трехцветной: 100 г травы заливают 200 г кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и принимают по 100 г два раза в день.

Симптомы коклюша

Клинические периоды коклюша

Клинические стадии коклюша включают следующие этапы:

- инкубационный;

- катаральный кашель;

- спазматический кашель;

- стадия разрешения;

- реконвалесценция.

Инкубационный период коклюша длится от 3 до 20 дней, в среднем около недели. Этот этап необходим для заселения палочкой коклюша верхних дыхательных путей.

Катаральный период начинается постепенно, что затрудняет определение первого дня заболевания. В это время появляется сухой кашель или легкое покашливание, возможен насморк с вязкой слизистой секрецией. У маленьких детей симптомы могут быть более выраженными, что делает начало болезни похожим на ОРВИ с обильными выделениями из носа.

Кашель усиливается, у пациентов наблюдается раздражительность и беспокойство, однако общее состояние остается удовлетворительным.

Период спазматического кашля начинается примерно со второй недели после первых симптомов и продолжается от 3 до 4 недель. Кашель становится приступообразным. Дети старшего возраста могут сообщить о предвестниках приступа, таких как першение в горле, давление в груди, чувство тревоги или страха.

Характерный кашель

Приступы могут возникать в любое время суток, но чаще всего беспокоят ночью. Каждый приступ состоит из коротких, интенсивных кашлевых толчков, чередующихся с судорожными вдохами – репризами. Вдох сопровождается свистящим звуком из-за спастически суженной голосовой щели.

Приступ заканчивается откашливанием вязкой прозрачной мокроты. Появление рвоты, нарушения дыхания и сердцебиения, а также судороги указывают на тяжелое течение заболевания.

Во время приступа у ребенка может отекать лицо, в тяжелых случаях оно становится синюшным, вены на шее набухают, глаза кровянистыми, появляется слезотечение и слюнотечение. Характерный признак: язык выдвигается вперед, кончик загибается вверх, что может травмировать уздечку языка о резцы нижней челюсти. При тяжелом приступе возможно непроизвольное мочеиспускание и выделение каловых масс.

Осложнения при упорном кашле

Если осложнений нет, то между приступами состояние ребенка остается удовлетворительным – дети активно играют, не жалуются на аппетит, температура тела в норме. Однако со временем может развиться отечность лица, а на поврежденной уздечке языка появляется язвочка с беловатым налетом – специфичный признак коклюша.

Также могут возникать кровоизлияния под конъюнктиву и склонность к носовым кровотечениям.

Стадия разрешения

Заболевание переходит в стадию разрешения. Приступы кашля становятся реже и теряют свою характерную специфику. Тем не менее, слабость, покашливание и раздражительность могут сохраняться от двух недель до двух месяцев.

Период реконвалесценции может продолжаться до полугода. В этот период наблюдаются повышенная утомляемость и эмоциональные нарушения (капризность, возбудимость, нервозность). Снижение иммунитета приводит к повышенной восприимчивости к острым респираторным заболеваниям, на фоне которых может возобновиться мучительный сухой кашель.

Существует три формы коклюша: легкая, среднетяжелая и тяжелая.

При легкой форме кашлевые приступы возникают 10-15 раз в день, с 3-5 кашлевыми толчками. Рвота после кашля отсутствует, общее состояние ребенка удовлетворительное.

Среднетяжелая форма характеризуется 20-25 приступами в сутки, с 10 кашлевыми толчками и рвотой в конце. Быстро развивается астенический синдром: слабость, раздражительность и снижение аппетита.

Тяжелая форма проявляется 40-50 и более приступами в день. Эти приступы длительные, сопровождаются цианозом и серьезными нарушениями дыхания, иногда возникают судороги.

При тяжелом течении коклюша часто наблюдаются осложнения.

Все осложнения коклюша можно разделить на три категории:

- осложнения, связанные с заболеванием;

- аутоиммунные реакции;

- вторичные инфекции.

Интенсивные и затяжные приступы кашля ухудшают кислородное снабжение головного мозга из-за спазмов бронхов, нарушений дыхательного ритма и проблем с кровообращением в сосудах головы и шеи. Гипоксия может вызвать серьезные поражения, такие как энцефалопатия, проявляющаяся судорогами и симптомами раздражения оболочек мозга. В тяжелых случаях возможны кровоизлияния в мозг.

Интенсивный кашель также может нарушить вентиляцию легких, что приводит к эмфиземе (вздутие) в одних участках и ателектазам (спадение легочной ткани) в других. В критических ситуациях возможны пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости) и подкожная эмфизема (попадание воздуха в подкожную клетчатку шеи и верхней части тела).

Приступы кашля повышают внутрибрюшное давление, что может привести к пупочным или паховым грыжам, а также выпадению прямой кишки при тяжелом течении коклюша.

Среди вторичных инфекций чаще всего встречаются пневмония и гнойный отит. В некоторых случаях развиваются аутоиммунные процессы из-за длительного воспаления с выраженным аллергическим компонентом. Зафиксированы случаи перехода коклюша в астматический бронхит и бронхиальную астму.

Атипичные формы коклюша

Атипичные формы коклюша, такие как абортивная и стертая, чаще встречаются у взрослых и привитых.

При стертой форме заболевания отсутствуют характерные приступы кашля; основным симптомом становитсяPersistent dry cough, который не поддается обычным противокашлевым препаратам. Этот кашель может длиться неделями или месяцами, при этом общее состояние пациента остается стабильным.

Абортивная форма коклюша проявляется внезапным прекращением заболевания через 1-2 дня после появления первых специфических приступов кашля.

Коклюш у пациентов из различных возрастных групп

Клиническая картина коклюша проявляется у детей старше года и подростков. У взрослых заболевание часто протекает в менее выраженной форме.

У малышей до года коклюш может иметь тяжелое течение и приводить к осложнениям, таким как вторичная пневмония.

Разные стадии заболевания имеют различную продолжительность: инкубационный период составляет до 5 дней, катаральный – до одной недели. Период спазматического кашля может значительно увеличиваться, достигая двух-трех месяцев.

Во время приступов спазматического кашля у младенцев отсутствуют паузы, и приступ может завершаться временной остановкой дыхания и судорожным припадком.

Диагностика коклюша

Если у вас есть настойчивый приступообразный кашель, продолжающийся более нескольких дней, обратитесь к терапевту. Если кашель у ребенка, запишитесь к педиатру.

Консультации докторов

На консультации у терапевта или педиатра.

Специалист уточнит ваши жалобы и спросит о контактах с людьми, страдающими кашлем, особенно с больными коклюшем. Важно также узнать о вакцинации против коклюша. Может потребоваться прослушивание легких и общий анализ крови. Для точного диагноза врач направит вас к ЛОРу или инфекционисту.

На консультации у ЛОР врача

Специалиста интересует состояние слизистой гортани и зева. Он проведет осмотр с помощью зеркала или фонарика.

Признаки коклюша, выявляемые при осмотре, включают отечность слизистой, кровоизлияния и легкий слизисто-гнойный экссудат.

На консультации у инфекциониста

Врач выслушает ваши жалобы и задаст вопросы о контактах с кашляющими и больными коклюшем. Окончательный диагноз обычно ставится на основе лабораторных анализов, на которые вас направит инфекционист.

Лабораторная диагностика коклюша

Общий анализ крови

Определяет признаки воспалительных процессов в организме.

- Увеличение уровня лейкоцитов

- Увеличение уровня лимфоцитов

- СОЭ в пределах нормы

Бактериологическое исследование

Материал для анализа собирается различными способами: при откашливании берется мокрота, помещаемая на питательную среду.

Другой метод — мазок со слизистой глотки, выполняемый утром натощак или через 2-3 часа после еды.

Собранный образец помещается в специализированную питательную среду, результаты будут готовы через 5-7 дней.

Серологические анализы

Реакция прямой гемагглютинации (РПГА) и реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) Эти методы помогают обнаружить антитела к возбудителю коклюша. Результат может быть положительным (подтверждение диагноза) или отрицательным (исключение).

ИФА (Иммуноферментный анализ) Доступны экспресс-тесты, позволяющие установить диагноз коклюша с помощью ИФА. Результат может быть положительным (подтверждение) или отрицательным (исключение).

ПЦР (Полимеразная цепная реакция) Метод позволяет выявить возбудителя в течение нескольких дней. Результат может быть положительным (подтверждение) или отрицательным (исключение).

Лечение коклюша

Нужен ли постельный режим пациенту с коклюшем?

При легком течении коклюша строгий постельный режим не требуется. Больному полезны частые прогулки на свежем воздухе, избегая шумных мест. Влажный воздух снижает частоту приступов, поэтому лучше гулять рядом с водоемами.

Кашель легче переносится в прохладной обстановке, поэтому важно регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальную температуру 18-20 градусов Цельсия. Рекомендуется использовать увлажнители. Ребенка следует одевать потеплее, чтобы он не замерзал.

Для отвлечения внимания подойдут игрушки, пазлы и спокойные настольные игры. Важно также следить за питанием. Младенцам на грудном вскармливании рекомендуется увеличить количество кормлений, уменьшая объем пищи за одно кормление. Для старших детей полезно обильное щелочное питье: соки, морсы, чай, молоко и щелочная минеральная вода.

Когда необходимо лечение в стационаре?

Госпитализация необходима при средне-тяжелом и тяжелом течении болезни, а также при наличии сопутствующих заболеваний, увеличивающих риск осложнений. Дети младше двух лет помещаются в стационар при подозрении на коклюш, независимо от выраженности симптомов.

Какие медикаменты и физиотерапевтические процедуры применяют при коклюше?

Исследования показывают, что в спазматической стадии коклюша применение антибиотиков нецелесообразно, так как бордетеллы уже выводятся из организма самостоятельно, а кашель вызван активностью очага возбуждения в головном мозге.

Антибиотики следует назначать только в катаральный период. Эффективны ампициллин и макролиды (эритромицин, азитромицин), а для детей старше 12 лет — тетрациклины. Эти препараты принимаются в средних дозах на коротких курсах.

Стандартные противокашлевые средства неэффективны при коклюше. Для снижения активности очага возбуждения в головном мозге применяются психотропные препараты – нейролептики (например, аминазин или дроперидол в соответствующих дозах). Эти медикаменты лучше принимать перед сном. Также можно использовать транквилизаторы (реланиум – внутримышечно или внутрь в возрастной дозировке).

При легких формах коклюша для облегчения кашля назначаются антигистаминные препараты – пипольфен и супрастин, обладающие противоаллергическим и успокаивающим эффектом. Димедрол не рекомендуется из-за риска сухости слизистых и усугубления кашля. В тяжелых случаях с выраженной аллергической реакцией некоторые врачи отмечают улучшение при использовании глюкокортикоидов (преднизолон).

Все перечисленные средства следует принимать до полного исчезновения спазматических приступов кашля, что обычно занимает 7-10 дней.

Для разжижения вязкой мокроты применяются ингаляции протеолитических ферментов – химопсина и химотрипсина. При тяжелых приступах кашля для профилактики гипоксии центральной нервной системы используются препараты, улучшающие кровообращение в головном мозге (пентоксифилин, винпроцетин).

Для улучшения отхождения мокроты рекомендуется массаж и дыхательная гимнастика. В период выздоровления назначаются общеукрепляющие физиотерапевтические процедуры и курсы витаминотерапии.

В народной медицине для борьбы с коклюшем часто используют листья подорожника. Это растение обладает отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. Для облегчения кашля и отхождения мокроты готовят напиток из молодых листьев подорожника, залитых кипятком, с добавлением меда.

Также рекомендуется использовать репчатый лук. Шелуху от десяти луковиц отваривают в литре воды до уменьшения объема вдвое. Затем отвар процеживают и принимают по половине стакана три раза в день после еды.

Для разжижения мокроты при коклюше подходит настой фиалки трехцветной. Для его приготовления 100 граммов травы заливают 200 миллилитрами кипятка и настаивают 30 минут. После процеживания принимают по 100 миллилитров дважды в день.

Вопрос-ответ

Как понять, что у тебя коклюш?

Коклюш проявляется характерным приступообразным кашлем, который может сопровождаться свистящими звуками при вдохе, а также может быть затруднено дыхание. Часто кашель усиливается ночью и может вызывать рвоту. Если у вас есть такие симптомы, особенно после контакта с больными или в условиях, где коклюш распространен, следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Что хорошо помогает при коклюше?

Показано увлажнение воздуха, частое проветривание, прием витаминов, влажные уборки. Препараты при коклюше назначаются в зависимости от стадии болезни. На протяжении катарального периода применяют антибиотики группы макропенов, защищенных пенициллинов. В период приступов кашля антибиотики уже малоэффективны.

Каковы причины коклюша?

Причины коклюша. Коклюшевая палочка, или Bordetella pertussis, считается граммотрицательным кокком, который является причиной развития коклюша у человека. Это неподвижный, не образующий спор и капсул, неустойчивый к условиям внешней среды микроорганизм.

Что нельзя делать при коклюше?

При коклюше ни в коем случае нельзя прогреваться, ставить горчичники, делать ингаляции, ходить в баню или сауну. Состояние тогда резко утяжелится.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на вакцинацию. Коклюш можно предотвратить с помощью вакцинации. Убедитесь, что вы и ваши дети получили все необходимые прививки, включая вакцину DTP, которая защищает от дифтерии, столбняка и коклюша.

СОВЕТ №2

Следите за симптомами. Если у вас или вашего ребенка появились симптомы, такие как сильный кашель, особенно с характерными приступами, обратитесь к врачу. Ранняя диагностика может значительно облегчить течение болезни.

СОВЕТ №3

Изолируйте заболевшего. Коклюш очень заразен, поэтому, если вы или ваш ребенок заболели, старайтесь минимизировать контакты с другими людьми, особенно с младенцами и людьми с ослабленным иммунитетом, чтобы предотвратить распространение инфекции.

СОВЕТ №4

Следуйте рекомендациям врача. При назначении лечения строго придерживайтесь указаний врача, включая прием антибиотиков и поддерживающих средств. Это поможет ускорить выздоровление и снизить риск осложнений.