Анатомия внутреннего уха и вестибулярного аппарата

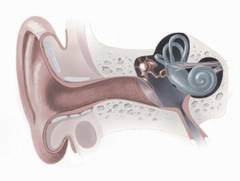

Понимание анатомии внутреннего уха важно для изучения болезни Меньера, так как здесь расположены слуховые и вестибулярные анализаторы.

Внутреннее ухо, или лабиринт, представляет собой сложную костную структуру с запутанной внутренней организацией. Оно находится в пирамиде височной кости, между внутренним слуховым проходом и барабанной полостью. Лабиринт делится на костный и перепончатый. Костный лабиринт формирует внутреннее ухо, а перепончатый располагается внутри него, повторяя контуры и служа основой для рецепторов. В перепончатом лабиринте циркулирует лимфа.

Во внутреннем ухе выделяют три основные части: преддверье, улитку и полукружные каналы. Преддверье соединяется с барабанной полостью, улиткой и полукружными каналами. Улитка содержит спиральный (или кортиев) орган — периферическую часть слухового анализатора, а полукружные каналы представляют собой периферическую часть вестибулярного анализатора.

Врачи отмечают, что болезнь Меньера представляет собой хроническое заболевание внутреннего уха, которое может значительно ухудшить качество жизни пациента. Основные причины возникновения патологии до конца не изучены, однако предполагается, что она связана с нарушением оттока эндолимфы, что приводит к повышению давления в лабиринте уха. Симптомы болезни включают приступы головокружения, шум в ушах, потерю слуха и чувство заложенности в ухе. Для диагностики используются аудиометрия, вестибулярные тесты и, в некоторых случаях, МРТ. Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим, в зависимости от тяжести состояния. Врачи рекомендуют пациентам следить за своим образом жизни, избегать стрессов и соблюдать диету, чтобы минимизировать проявления болезни.

Анатомия костного лабиринта

Костный лабиринт внутреннего уха — это система взаимосвязанных полостей в пирамиде височной кости, состоящая из трех частей: преддверья, улитки и полукружных каналов. Улитка расположена спереди и немного ниже преддверья, а полукружные каналы — сзади и выше него.

Преддверье имеет эллиптическую форму и находится между улиткой и полукружными каналами. Связь с улиткой осуществляется через широкий канал, а с полукружными каналами — через пять отверстий. На поверхности преддверья, обращенной к барабанной полости, расположены овальное и круглое окна. Овальное окно, чуть больше круглого, находится в центре преддверья. В нем расположена пластинка стремени, движения которой вызывают колебания лимфы во внутреннем ухе. Круглое окно, затянутое тонкой мембраной, гасит колебания лимфы после прохождения через улитку и защищает спиральный орган от повреждений, предотвращая обратное движение волны лимфы.

Улитка — спиральный костный канал с 2,5 оборотами. В середине канала находится спиральная костная пластинка, разделяющая его на два отдела: лестницу преддверья, соединяющуюся с преддверьем через широкое отверстие, и барабанную лестницу, соединяющуюся с барабанной полостью через круглое окно. Внутренний терминал улитки называется куполом, где спиральная костная пластинка образует геликотрему, соединяющую лестницу преддверья с барабанной лестницей.

Костные полукружные каналы представляют собой три дугообразные полости, расположенные перпендикулярно друг к другу. Передний полукружный канал вертикален и перпендикулярен оси пирамиды височной кости, задний полукружный канал также вертикален, но почти параллелен задней поверхности пирамиды. Латеральный полукружный канал располагается горизонтально. Каждый канал имеет две ножки, передний и задний полукружные каналы соединяются с одной стороны, образуя общую ножку. Полукружные каналы соединяются с преддверьем через пять отверстий, на каждом конце каждого канала находится ампула.

| Причина/Фактор риска | Симптом | Метод диагностики/лечения |

|---|---|---|

| Нарушение работы эндолимфатической системы (гидропс) | Приступы головокружения (вертиго), часто сопровождающиеся тошнотой и рвотой | Аудиометрия (исследование слуха) |

| Аутоиммунные заболевания | Потеря слуха (часто прогрессирующая, сначала низких частот) | Потенциалы вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ) |

| Генетическая предрасположенность | Чувство заложенности в ухе (чувство давления) | Импедансометрия (исследование среднего уха) |

| Вирусные инфекции | Звон в ушах (тиннитус) | Компьютерная томография височных костей |

| Аллергические реакции | Низкочастотный шум в ухе | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга |

| Сосудистые нарушения | Вестибулометрия (исследование вестибулярного аппарата) | |

| Диетотерапия (ограничение соли, кофеина, алкоголя) | ||

| Медикаментозное лечение (диуретики, противовоспалительные препараты, антигистаминные препараты, анксиолитики) | ||

| Вестибулярная реабилитация | ||

| Хирургическое вмешательство (в крайних случаях) |

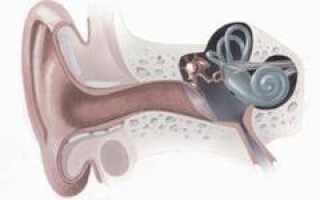

Анатомия перепончатого лабиринта

Перепончатый лабиринт — это полупрозрачная оболочка из соединительной ткани, выстилающая внутреннюю поверхность костного лабиринта. Она прочно прикреплена к костному лабиринту тончайшими волокнами. Полость перепончатого лабиринта заполнена эндолимфой, а пространство между костным и перепончатым лабиринтом занимает перилимфа.

Электролитный состав эндолимфы и перилимфы различен, что важно для восприятия звуков и поддержания равновесия. Перилимфа образуется стенкой перепончатого лабиринта, а эндолимфа формируется в эндолимфатическом мешке, расположенном в твердой мозговой оболочке. Через эндолимфатический проток, проходящий в водопроводе преддверья, эта жидкость попадает в сферический (sacculus) и эллиптический (utriculus) мешочки, соединенные небольшим протоком. Эти мешочки связаны с улитковым протоком и полукружными каналами через полукружные протоки. Каждый полукружный проток имеет ампулу (расширение перед соединением с преддверьем), где находятся рецепторы, отвечающие за восприятие прямолинейного и углового ускорения. В полости улиткового протока расположены слуховые рецепторы.

Объем эндолимфы и перилимфы не постоянен, но стремится к эталонному уровню. Избыточная перилимфа попадает в среднее ухо через круглое и овальное окна, а лишняя эндолимфа уходит в растяжимый эндолимфатический мешочек в черепной полости.

Болезнь Меньера — это хроническое заболевание внутреннего уха, которое вызывает приступы головокружения, шум в ушах и потерю слуха. Люди, страдающие от этой патологии, часто описывают свои ощущения как внезапные и интенсивные, что значительно ухудшает качество жизни. Причины болезни до конца не изучены, но предполагается, что она связана с нарушением давления эндолимфы в ушах. Симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта до сильных атак, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Для диагностики используются аудиометрия, вестибулярные тесты и иногда МРТ. Лечение включает медикаментозную терапию, изменение образа жизни и в некоторых случаях хирургическое вмешательство. Многие пациенты отмечают, что соблюдение диеты и отказ от алкоголя и кофеина помогают снизить частоту приступов.

Механизм передачи и восприятия звука

Внутреннее строение улитки и функционирование звуковоспринимающего аппарата требуют более глубокого изучения. Полость улитки разделена двумя мембранами: тонкой преддверной и плотной основной. Эти мембраны формируют три канала: верхний, средний и нижний. Верхний и нижний каналы (лестница преддверья и барабанная лестница) соединяются через отверстие в куполе улитки, называемое геликотремой, а средний канал (перепончатый канал) остается изолированным. В верхнем и нижнем каналах циркулирует перилимфа, а в среднем – эндолимфа с высокой концентрацией ионов калия и положительным зарядом относительно перилимфы. На основной мембране перепончатого канала расположен спиральный орган (кортиев орган), который преобразует механические колебания лимфы в электрические импульсы.

Когда звуковая волна проникает в наружный слуховой проход, она вызывает вибрацию барабанной перепонки. Эти колебания усиливаются в среднем ухе через систему слуховых косточек примерно в 20 раз и передаются на стремечко, которое закрывает овальное окно преддверья. Колебания стремечка вызывают колебания перилимфы, которые распространяются по лестнице преддверья. Тонкая преддверная мембрана передает колебания перилимфы на эндолимфу перепончатого канала, что вызывает колебания основной мембраны со спиральным органом.

Спиральный орган включает около 3500 внутренних и 12000–20000 наружных волосковых клеток. При колебаниях основной мембраны волоски клеток, соединенные с покровной мембраной, отклоняются на расстояние менее половины диаметра атома водорода. Это отклонение открывает ионные каналы, позволяя ионам калия проникать в рецепторные клетки, вызывая их возбуждение и генерацию нервного импульса. Импульсы от внутренних и наружных рецепторов по волокнам VIII пары черепно-мозговых нервов направляются в головной мозг, где обрабатываются в ядрах слухового анализатора, вызывая соответствующие ощущения.

Механизм функционирования вестибулярного аппарата

Структуры вестибулярного аппарата расположены в полукружных каналах и преддверии лабиринта.

В преддверии находятся два мешочка: эллиптический (маточка) и сферический. На внутренней поверхности каждого мешочка есть возвышение с механорецепторами. Один конец рецепторов прикреплен к стенке мешочка, а другой свободно обращен внутрь. На свободном конце расположен один длинный подвижный волосок и 60-80 коротких неподвижных. Короткие волоски находятся в желеобразной мембране с микроскопическими кристаллами отолита (карбоната кальция).

В состоянии покоя кристаллы не соприкасаются с волосками, и раздражение не происходит. При начале прямолинейного движения отолитовая мембрана немного отстает от рецепторной клетки, что приводит к контакту кристаллов с короткими волосками и вызывает их раздражение. Это раздражение суммируется, и клетка генерирует нервный импульс. Чем сильнее ускорение, тем больше кристаллов взаимодействует с волосками. Более интенсивное раздражение приводит к более частой генерации импульсов. Чем выше частота импульсации рецептора, тем сильнее ощущается ускорение или перемещение.

Таким образом, рецепторы мешочков определяют силу прямолинейного ускорения. Направление ускорения устанавливается на основе анализа данных рецепторов полукружных каналов, зрительного анализатора и механорецепторов скелетных мышц.

Рецепторы полукружных каналов сосредоточены в области ампул и имеют форму крист. Эти рецепторы прикреплены одним полюсом к стенке ампулы, а другим погружены в эндолимфу. На свободном полюсе также находятся подвижные волоски, отличающиеся от коротких неподвижных волосков мешочков. При вращении головы эндолимфа перемещается в полукружных каналах. Поскольку у каждого канала два отверстия, движение эндолимфы происходит только в двух направлениях. Когда эндолимфа движется вперед, волоски отклоняются, открываются ионные каналы для калия, мембрана рецептора деполяризуется и формируется нервный импульс. Если эндолимфа движется в обратном направлении, волоски отклоняются назад, и ионные каналы закрываются, что прекращает импульсацию.

Импульсация нейронов вестибулярной системы происходит постоянно с определенной частотой, которую мозг воспринимает как состояние покоя и равновесия. Движение эндолимфы в полукружных каналах увеличивает или уменьшает частоту импульсации в зависимости от направления.

Таким образом, рецепторы ампул всех трех полукружных каналов передают в головной мозг информацию о положении головы относительно трех осей: фронтальной (лево-право), вертикальной (верх-низ) и сагиттальной (вперед-назад). Эти импульсы поступают в центры равновесия в продолговатом мозге (ядра Бехтерева, Дейтерса и Швальбе) по волокнам VIII пары черепно-мозговых нервов. Эти ядра координируют деятельность спинного мозга, мозжечка, вегетативных нервных ганглиев, глазодвигательных ядер, коры головного мозга и других структур.

Причины и патогенез болезни Меньера

Непосредственной причиной симптомов болезни Меньера является увеличение давления эндолимфы в лабиринте, известное как эндолимфатический гидропс. Четкая причинно-следственная связь с конкретными факторами не установлена, но специалисты считают, что к болезни могут привести ангионевроз, вегето-сосудистая дистония, инфекции уха, аллергии, авитаминоз и другие состояния. Зафиксированы случаи возникновения болезни после черепно-мозговых травм.

Эти факторы способствуют увеличению объема эндолимфы во внутреннем ухе через ускорение продукции, замедление рассасывания и нарушение проницаемости мембран. Повышенное давление лимфы вызывает выпячивание стремечка из овального окна преддверья, затрудняя передачу механического импульса от барабанной перепонки к эндолимфатической жидкости. Это также нарушает функционирование ионных каналов рецепторных клеток, ухудшая их питание. В результате рецепторы накапливают потенциал, который разряжается во время обострения, проявляясь вестибулярным кризом.

Болезнь Меньера характеризуется тремя основными симптомами:

- системное головокружение;

- снижение слуха;

- шум в ушах.

Заболевание проявляется приступами с прогрессирующим ухудшением слуха, однако тяжесть определяется не только слуховыми нарушениями, но и выраженностью головокружения и сопутствующими вегетативными расстройствами.

Головокружение — наиболее неприятный симптом, имеющий приступообразный характер. Частота приступов варьируется, и с прогрессированием заболевания может как увеличиваться, так и оставаться на одном уровне или уменьшаться. Физическое и умственное переутомление может способствовать учащению приступов.

Приступы могут возникать в любое время, но чаще всего — ночью и утром. Длительность головокружения составляет от нескольких минут до нескольких суток (в среднем 2-6 часов). Некоторые пациенты предчувствуют приближение приступа, как при ауре при эпилепсии. Интенсивность головокружения варьируется от легкой до тяжелой. Вегетативные симптомы включают тошноту, рвоту, колебания артериального давления, повышенное потоотделение и горизонтальный нистагм. Пациенты могут быть вынуждены принимать горизонтальное положение сразу после начала приступа, так как любое движение головы усиливает симптомы.

Пациенты ощущают не только вращение объектов, но и теряют равновесие, что делает невозможным стоять на ногах. Если приступ возникает внезапно, его завершение обычно занимает от 6 до 48 часов, в течение которых головокружение и сопутствующие симптомы постепенно уменьшаются. Нистагм исчезает последним и может сохраняться до недели после приступа. После приступа пациенты могут испытывать общую слабость, но через несколько дней работоспособность восстанавливается, и в период ремиссии они могут вести полноценную жизнь.

Снижение слуха при болезни Меньера прогрессирует и чаще всего двустороннее, хотя с одной стороны тугоухость может быть более выраженной. На ранних стадиях нарушается только звукопроводящая система уха, тогда как звуковоспринимающий аппарат остается неповрежденным. Это подтверждается аудиограммой с признаками кондуктивной тугоухости. С прогрессированием заболевания повреждается спиральный (кортиевый) орган, и нарушения слуха становятся смешанными.

Сначала ухудшается восприятие низких и речевых частот, в то время как слух на высоких частотах остается практически неизменным. Во время приступа тугоухость резко усиливается, а после приступа слух немного восстанавливается, но не достигает прежнего уровня. Таким образом, с каждым новым приступом тугоухость усугубляется.

На ранних стадиях шум в ушах носит эпизодический характер и имеет низкую частоту, гудящий (не свистящий). По мере прогрессирования заболевания частота и интенсивность шума могут изменяться, а его громкость усиливаться. Шум становится постоянным и во время приступов усиливается на стороне с более серьезными органическими нарушениями. Отличительной чертой шума при болезни Меньера является его сохранение при пережатии сонной артерии с соответствующей стороны, что помогает отличить его от шумов сосудистого происхождения.

Существует типичное и нетипичное течение болезни Меньера.

При типичном течении заболевание начинается с легкого шума в ушах или в одном ухе, после чего одновременно возникают нарушения слуха и равновесия. В этом случае нарушение слуха является двусторонним.

Нетипичное течение характеризуется другим порядком проявлений, например, сначала могут возникнуть слуховые расстройства, а затем вестибулярные, или наоборот.

В эволюции болезни Меньера выделяют три стадии:

- обратимая;

- стадия выраженных клинических проявлений;

- конечная (терминальная) стадия.

Эти стадии определяются по результатам аудиограммы. В обратимой стадии признаки водянки лабиринта наблюдаются только перед приступом.

На стадии выраженных клинических проявлений давление эндолимфы во внутреннем ухе постоянно повышено. Положительная дегидратационная проба подтверждает наличие этой стадии, когда нарушения слуха в основном имеют кондуктивный характер, а спиральный орган поврежден незначительно. Клинически эта стадия проявляется флюктуирующей тугоухостью – ухудшением слуха во время приступа и его улучшением в период ремиссии.

На конечной стадии заболевания тугоухость становится смешанной – кондуктивной и нейросенсорной, что указывает на органическое поражение спирального органа. Слух нарушен постоянно и не изменяется во время приступов, в отличие от вестибулярных симптомов и шума в ушах. Дегидратационная проба на этой стадии будет отрицательной.

Диагностика болезни Меньера основывается на клинической картине и инструментальном исследовании, таком как аудиометрия. Остальные методы, такие как магнитно-резонансная томография и метод вызванных потенциалов, имеют меньшую информативность.

Клинически определяется триада симптомов – вестибулярные расстройства, снижение слуха и шум в ушах. Измерение пульса и артериального давления во время приступа может выявить сопутствующие вегето-сосудистые нарушения.

Аудиометрия является основным методом диагностики слуховых нарушений при болезни Меньера. Этот метод позволяет исследовать пороги слышимости при воздушном и костном проведении звука различных частот. Аудиометрическая картина меняется в зависимости от стадии заболевания.

Аудиометрия в начальной стадии заболевания

На начальной стадии в межприступный период изменения на аудиограмме отсутствуют, то есть она соответствует нормальной аудиограмме здорового человека. Лишь за некоторое время до приступа и в начале приступа происходит повышение порога чувствительности к низким звукам. Костно-воздушный интервал сохраняется, что указывает на кондуктивный тип тугоухости.

Аудиометрия в стадии развернутых клинических проявлений

На стадии развернутых клинических проявлений в межприступный период фиксируется постоянное снижение слуха на низких и речевых частотах при воздушной проводимости. Костная проводимость может оставаться в норме или быть немного сниженной. Во время приступа слух значительно ухудшается. Костно-воздушный интервал сохраняется. Состояние сенсорного аппарата улитки может быть нормальным или немного ухудшенным.

На этой стадии актуальна дегидратационная проба с фуросемидом. Цель пробы – временное снижение давления эндолимфатической жидкости и демонстрация улучшения слуха на этом фоне. Для проведения пробы пациенту выполняется аудиометрия перед введением фуросемида и через 2-3 часа. Если на второй аудиограмме порог речевых частот снижается на 10 дБ, проба считается положительной.

Положительная дегидратационная проба фиксируется только на второй стадии заболевания, когда воздушная проводимость нарушена из-за повышения давления эндолимфы во внутреннем ухе, а спиральный орган еще не поврежден. На начальной стадии провести такой тест невозможно, так как он будет положительным только перед приступом и в начале его проявления. В 99% случаев данный тест будет отрицательным, так как большую часть времени давление эндолимфы во внутреннем ухе не повышено.

Аудиометрия в терминальной стадии заболевания

На терминальной стадии фиксируется постоянное снижение слуха как в межприступный период, так и во время приступа при обоих типах проводимости. Костно-воздушный интервал исчезает. Дегидратационная проба отрицательна, поскольку на этом этапе снижение давления эндолимфы не улучшает восприятие звуков из-за необратимого повреждения сенсорного аппарата улитки.

Кроме изменений аудиограммы по стадиям болезни, существуют и другие изменения, которые могут наблюдаться на любой стадии. Одним из таких изменений является феномен раздвоения звуков, то есть различное восприятие звуков левым и правым ухом. На начальной стадии может отмечаться положительный феномен ускорения нарастания громкости.

Лечение болезни Меньера делится на два этапа: во время приступа и в период ремиссии. Поскольку этиология заболевания остается неясной, в основном применяется симптоматическое и патогенетическое лечение.

Первой помощью во время приступа является укладывание пациента в удобное положение, минимизирующее головокружение и тошноту. Больной сам выбирает такое положение. Следует устранить все возможные раздражители, такие как свет и звуки. Прикладывание теплой грелки к ногам и горчичников на шейно-затылочную область способствует снижению давления эндолимфы за счет ее оттока в эндолимфатический мешок.

Из медикаментозного лечения применяют:

- раствор атропин сульфата подкожно (1 мл — 0,1%);

- раствор глюкозы внутривенно (20 мл — 40%);

- раствор новокаина внутривенно (10 мл — 5%);

- раствор пипольфена (2 мл — 2,5%) или супрастина (20 мг/мл — 1 мл) внутримышечно;

- раствор промедола (1 мл — 2%) или аминазина (1 мл — 2,5%) внутримышечно.

Внутривенное введение новокаина допускается только при отсутствии аллергии. Для исключения риска аллергической реакции выполняется скарификационный тест. Если тест не выявляет аллергии на новокаин, его введение должно осуществляться медленно из-за аритмогенного эффекта.

При отсутствии эффекта от лечения возможно повторное введение атропина, аминазина и новокаина. При наличии навыков можно ввести смесь из новокаина, атропина и кофеина (1 мл — 10%). Это увеличивает эффективность препаратов и снижает их побочные эффекты.

Между введением препаратов, не ранее чем через час после последнего, рекомендуется капельное введение раствора гидрокарбоната натрия (50 мл — 5%). Повторные введения выполняются только под контролем кислотно-щелочного баланса крови.

Лечение в период ремиссии включает назначение:

- бетагистина (вертран, бетасерк, тагиста — 16 мг) внутрь ежедневно на протяжении 3-4 месяцев;

- реополиглюкина (100 мг/мл — 100 мл) внутривенно капельно 1-2 раза в неделю на протяжении 3-4 месяцев;

- винпоцетина (5 мг) внутрь ежедневно в течение 2-3 месяцев;

- папаверина (40 мг) внутрь короткими курсами по 10-14 дней с перерывом в 1-2 месяца;

- пирацетама (800 мг) курсами по 10-14 дней с перерывами в несколько месяцев и др.

Все препараты являются серьезными лекарственными средствами. Из-за высокого риска побочных эффектов обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости их применения и индивидуальном режиме дозировки.

Методы нетрадиционной медицины, такие как акупунктура и лазеропунктура, могут помочь продлить ремиссию и сделать приступы менее мучительными.

Хирургические методы применяются как последний вариант, когда другие методы не дали результата.

Хирургические методы лечения развиваются в трех направлениях:

- рассечение нервов, отвечающих за регуляцию давления в лабиринте;

- декомпрессионные операции;

- деструктивные операции.

Рассечение нервов

Этот тип вмешательства показан на начальной стадии заболевания, так как обычно дает временный эффект и отсрочивает прогрессию болезни. Выполняется рассечение барабанной струны и разрушение нервного сплетения промонториума.

Декомпрессионные операции

Эти операции показаны на второй и третьей стадии заболевания. Их эффективность высока, а побочных эффектов меньше по сравнению с деструктивными операциями. Суть операций заключается в создании отверстия или щели в структурах, где циркулирует эндолимфа, что позволяет лишней жидкости отводиться в полость черепа или среднего уха.

Деструктивные операции

Эти операции применяются редко, только когда другие методы не принесли результата. Суть заключается в разрушении лабиринта, что приводит к прекращению патологической импульсации и исчезновению приступов головокружения. Со временем головной мозг частично компенсирует утрату вестибулярной функции. К сожалению, слух при таких операциях теряется безвозвратно, поэтому их рекомендуют только на третьей стадии болезни.

Несмотря на то, что болезнь Меньера не является смертельной, она приносит значительные страдания и относится к категории инвалидизирующих заболеваний. Постоянные приступы головокружения, тошноты, рвоты и прогрессирующее снижение слуха ухудшают качество жизни.

Лечение народными средствами при болезни Меньера практически не дает эффекта. Основная цель таких средств – снять воспаление и обеспечить спазмолитическое действие. Поскольку болезнь не воспалительная, народные средства часто оказываются неэффективными и могут увеличить риск избыточного поступления жидкости в организм, усугубляя гидропс и провоцируя новый приступ.

Тем не менее, одним из эффективных методов для экстренного снижения давления в лабиринте является прикладывание горчичников к шейно-затылочной области и теплой грелки к ногам. Эти манипуляции способствуют расширению сосудов и перераспределению жидкости, что снижает давление в полости внутреннего уха и прекращает приступ.

Сложно сказать, относится ли данный метод к народной медицине. С одной стороны, горчичники реже рассматриваются как средства традиционной медицины. С другой стороны, метод купирования приступа болезни Меньера встречается в серьезных медицинских источниках.

Наиболее эффективным средством для лечения болезни Меньера является бетагистин, известный под названиями бетасерк, тагиста, вертран и др. Несмотря на неизвестность причины болезни, бетагистин демонстрирует наилучший и стойкий эффект по сравнению с другими препаратами. Для достижения эффекта его следует принимать постоянно, если он не вызывает серьезных побочных эффектов. Результат проявляется через 3-4 месяца приема.

Клинические исследования показали, что пациенты, принимавшие бетагистин, испытывали приступы реже, а их длительность и выраженность снижались. Прогрессирование слуховых нарушений замедлялось, но не останавливалось полностью. Бетагистин не способен вылечить болезнь, но значительно облегчает ее течение и отсрочивает инвалидизацию пациента.

Несмотря на необходимость постоянного приема, бетагистин следует временно отменить при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Возобновить лечение можно только после подтверждения заживления язвы. Бетагистин противопоказан при феохромоцитоме из-за увеличения секреции адреналина, что может привести к опасным скачкам артериального давления. Его можно принимать только после удаления опухоли. При возникновении аллергической реакции на компоненты препарата его следует немедленно отменить.

При болезни Меньера может быть установлена первая или вторая степень инвалидности в зависимости от выраженности клинических нарушений. Оценивается состояние пациента во время приступа и в межприступный период. Для определения степени слуховых нарушений выполняется аудиометрия, а для оценки вестибулярных нарушений — объективное неврологическое исследование с позиционными пробами. Объективная оценка шума в ушах невозможна, поэтому учитываются субъективные ощущения пациента. На терминальной стадии болезни обычно устанавливают вторую или первую степень инвалидности.

Диета при болезни Меньера не имеет большого значения, но рекомендуется как часть комплексного подхода. Рекомендуется избегать острой и соленой пищи, ограничить потребление воды до половины литра в сутки и до одного литра в жаркие дни. Увеличьте долю фруктов и овощей в рационе. Молочные продукты должны присутствовать как минимум в одной трапезе в день. Мясо и рыба допускаются только в вареном виде 2-3 раза в неделю. Соблюдение этих рекомендаций может помочь увеличить период ремиссии.

Упражнения направлены на восстановление вестибулярного аппарата после приступа. Упражнения для восстановления слуха, вероятно, не окажут должного эффекта, так как органические повреждения спирального органа необратимы. В отличие от слухового анализатора, вестибулярный анализатор может частично компенсировать утрату функций.

Упражнения направлены на ускорение адаптации организма к утрате рецепторов вестибулярного аппарата после приступа. Включают приседания с поддержкой, поднятие головы и туловища из положения лежа на спине, вращение вокруг оси с поддержкой, гимнастику для глаз и т.д. Подойдут любые упражнения, вызывающие умеренное головокружение, но не тошноту и рвоту.

Начинать упражнения следует через 2-3 дня после приступа. Рекомендуется уделять им не менее двух часов в день, разбивая занятия на подходы по 20-30 минут. Ежедневные занятия позволяют сократить время восстановления равновесия в 2-3 раза быстрее.

Симптомы (признаки) болезни Меньера

Болезнь Меньера имеет три основных симптома:

- постоянное головокружение;

- ухудшение слуха;

- шум в ушах.

Заболевание проявляется приступами, при этом слуховые функции постепенно ухудшаются. Степень тяжести болезни определяется не только слуховыми проблемами, но и интенсивностью головокружения и сопутствующими вегетативными расстройствами.

Головокружение

Головокружение при болезни Меньера — один из самых неприятных симптомов, проявляющийся приступами. Частота приступов варьируется: с прогрессированием заболевания они могут увеличиваться, оставаться на одном уровне или снижаться. Учащение приступов связано с физическим и умственным переутомлением.

Приступы могут возникать в любое время, но чаще всего — утром и ночью. Длительность головокружения колеблется от нескольких минут до нескольких дней (в среднем 2–6 часов). Некоторые пациенты предчувствуют приближение приступа, как при ауре при эпилепсии. Интенсивность головокружения варьируется от легкой до выраженной. Вегетативные симптомы включают тошноту, рвоту, колебания артериального давления, повышенное потоотделение и горизонтальный нистагм (непроизвольные движения глаз). В некоторых случаях пациенты вынуждены принимать горизонтальное положение сразу после начала приступа, так как любое движение головы может усугубить симптомы.

Пациент ощущает вращение окружающих предметов и теряет равновесие, что делает невозможным стоять. Если приступ начинается внезапно, его завершение занимает от 6 до 48 часов, в течение которых головокружение и сопутствующие вестибулярные симптомы постепенно ослабевают. Нистагм исчезает последним и может сохраняться до недели после приступа. После приступа пациенты могут испытывать общую слабость, но через несколько дней работоспособность восстанавливается, и в период ремиссии они могут вести активную жизнь.

Нарушение слуха

Снижение слуха при болезни Меньера прогрессирует и чаще затрагивает оба уха, хотя на одной стороне тугоухость может быть более выраженной. На ранних стадиях наблюдаются нарушения в звукопроводящей системе, при этом звуковоспринимающий аппарат остается неповрежденным. Это подтверждается аудиограммой с признаками кондуктивной тугоухости. С развитием болезни повреждается спиральный (кортиев) орган, и нарушения слуха становятся смешанными.

Сначала ухудшается восприятие низких и речевых частот, тогда как слух на высоких частотах остается практически неизменным. Во время приступа тугоухость резко усиливается, а после него слух немного восстанавливается, но не достигает прежнего уровня. С каждым новым приступом тугоухость становится все более выраженной.

Шум в ушах

На ранних стадиях заболевания шум в ушах проявляется как эпизодический, низкочастотный гул, но не свист. С прогрессированием болезни частота и громкость шума могут изменяться. Он становится постоянным, а во время обострений усиливается на стороне с более серьезными органическими изменениями. Уникальная особенность шума при болезни Меньера — его сохранение при сжатии сонной артерии с той же стороны. Этот тест помогает отличить заболевание от шумов, связанных с сосудистыми проблемами.

Клинические формы и стадии

Существует два типа течения болезни Меньера: типичное и нетипичное.

При типичном течении заболевание начинается с легкого шума в одном ухе, затем возникают нарушения слуха и равновесия, при этом нарушения слуха наблюдаются с обеих сторон.

Нетипичное течение может проявляться иначе: сначала возникают слуховые расстройства, затем вестибулярные, или наоборот.

В процессе развития болезни Меньера выделяют три стадии:

- обратимая стадия;

- стадия выраженных клинических симптомов;

- конечная (терминальная) стадия.

Стадии определяются по аудиограмме. В обратимой стадии признаки водянки лабиринта можно обнаружить только перед приступом.

На стадии выраженных клинических проявлений давление эндолимфы во внутреннем ухе постоянно повышено. Положительная дегидратационная проба подтверждает эту стадию, когда нарушения слуха в основном кондуктивные, а спиральный орган поврежден незначительно. Клинически проявляется флюктуирующей тугоухостью – ухудшением слуха во время приступов и его улучшением в период ремиссии.

На конечной стадии тугоухость становится смешанной – кондуктивной и нейросенсорной, что указывает на органическое поражение спирального (кортиевого) органа. Слух остается нарушенным постоянно и не изменяется во время приступов, в отличие от вестибулярных симптомов и шума в ушах. Дегидратационная проба в этой стадии будет отрицательной.

Диагностика болезни Меньера

Диагностика болезни Меньера основывается на клинической картине и аудиометрическом исследовании. Другие методы, такие как магнитно-резонансная томография и вызванные потенциалы, менее информативны.

Выделяют три основных симптома: вестибулярные расстройства, ухудшение слуха и шум в ушах. Измерение пульса и артериального давления во время приступа может помочь выявить вегето-сосудистые нарушения.

Аудиометрия

Аудиометрия — ключевой метод диагностики слуховых нарушений при болезни Меньера. Он позволяет определить пороги слышимости при воздушном и костном проведении звука на разных частотах. Результаты аудиометрии могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания.

Аудиометрия на начальной стадии

На начальной стадии между приступами аудиограмма соответствует норме. За некоторое время до приступа и в его начале наблюдается повышение порога чувствительности к низким звукам, при этом костно-воздушный интервал сохраняется, указывая на кондуктивный тип тугоухости. Это означает, что нарушена только воздушная передача звука, а костная проводимость и слуховые рецепторы остаются в норме.

Аудиометрия на стадии выраженных проявлений

На стадии выраженных клинических проявлений фиксируется постоянное снижение слуха на низких и речевых частотах при воздушной проводимости. Костная проводимость может оставаться нормальной или немного сниженной. Во время приступа слух значительно ухудшается, костно-воздушный интервал сохраняется, а состояние сенсорного аппарата улитки может быть нормальным или немного ухудшенным.

На этой стадии актуальна дегидратационная проба с фуросемидом. Цель пробы — временное снижение давления эндолимфатической жидкости и улучшение слуха. Аудиометрия проводится перед введением фуросемида и через 2-3 часа. Если на второй аудиограмме порог речевых частот снижается на 10 дБ, проба считается положительной.

Положительная дегидратационная проба фиксируется только на второй стадии, когда воздушная проводимость нарушена из-за повышения давления эндолимфы, а спиральный орган еще не поврежден. На начальной стадии тест невозможен, так как он будет положительным только перед приступом, а предсказать его время сложно. В большинстве случаев тест будет отрицательным, так как давление эндолимфы обычно остается нормальным.

Аудиометрия на терминальной стадии

На терминальной стадии наблюдается постоянное снижение слуха как в межприступный период, так и во время приступа при обоих типах проводимости. Костно-воздушный интервал исчезает, а дегидратационная проба оказывается отрицательной, так как снижение давления эндолимфы не приводит к улучшению восприятия звуков из-за необратимого повреждения сенсорного аппарата улитки.

Кроме изменений, зависящих от стадии болезни, существуют и другие, которые могут проявляться на любой стадии. Одним из таких изменений является феномен раздвоения звуков — различное восприятие звуков левым и правым ухом. На начальной стадии может также наблюдаться положительный феномен ускорения нарастания громкости.

Лечение болезни Меньера

Терапия болезни Меньера включает два этапа: лечение во время приступа и в период ремиссии. Поскольку причины заболевания неясны, акцент делается на симптоматическом и патогенетическом лечении для улучшения состояния пациента.

Лечение в период приступа

При оказании первой помощи при приступе болезни Меньера важно уложить пациента в удобное положение, минимизирующее головокружение и тошноту. Больной должен выбрать наиболее комфортное положение. Необходимо устранить раздражающие факторы: яркий свет, шум и вибрации. Применение теплой грелки на ноги и горчичников на шею и затылок помогает снизить давление эндолимфы во внутреннем ухе за счет ее оттока в эндолимфатический мешок.

Из медикаментозных средств используются:

- раствор атропина сульфата подкожно (1 мл — 0,1%);

- раствор глюкозы внутривенно (20 мл — 40%);

- раствор новокаина внутривенно (10 мл — 5%);

- раствор пипольфена (2 мл — 2,5%) или супрастина (20 мг/мл — 1 мл) внутримышечно;

- раствор промедола (1 мл — 2%) или аминазина (1 мл — 2,5%) внутримышечно.

Внутривенное введение новокаина возможно только при отсутствии аллергии на препарат. Для минимизации риска аллергической реакции проводится скарификационный тест. Если тест не выявляет аллергию, новокаин вводят медленно из-за возможного аритмогенного эффекта.

Если лечение неэффективно, можно повторно ввести атропин, аминазин и новокаин. При наличии навыков заушного введения возможно использование смеси новокаина, атропина и кофеина (1 мл — 10%), что повышает эффективность и снижает риск системных побочных эффектов.

Между введениями указанных средств, не ранее чем через час после последнего препарата, рекомендуется капельное введение раствора гидрокарбоната натрия (50 мл — 5%). Повторные введения проводятся только под контролем кислотно-щелочного баланса крови.

Лечение в период ремиссии

Лечение болезни Меньера в период ремиссии включает:

- бетагистин (вертран, бетасерк, тагиста — 16 мг) — по 1 таблетке ежедневно в течение 3-4 месяцев;

- реополиглюкин (100 мг/мл — 100 мл) — внутривенно капельно 1-2 раза в неделю на 3-4 месяца;

- винпоцетин (5 мг) — по 1 таблетке ежедневно на 2-3 месяца;

- папаверин (40 мг) — по 1 таблетке короткими курсами на 10-14 дней с перерывами в 1-2 месяца;

- пирацетам (800 мг) — курсами по 10-14 дней с перерывами в несколько месяцев и другие препараты.

Эти медикаменты могут вызывать побочные эффекты, поэтому важно проконсультироваться с лечащим врачом (оториноларингологом/ЛОРом) о необходимости их применения, индивидуальном дозировании и возможных комбинациях.

Методы нетрадиционной медицины, такие как акупунктура и лазеропунктура, также могут быть полезны. Здоровый и сбалансированный образ жизни способствует продлению ремиссии и снижению интенсивности приступов.

Хирургические методы лечения

Эти методы лечения применяются на заключительном этапе, когда другие подходы не дали результата.

Хирургические методы лечения развиваются в трех направлениях:

- пересечение нервов, контролирующих давление в лабиринте;

- декомпрессионные вмешательства;

- деструктивные операции.

Пересечение нервов, контролирующих давление эндолимфы в лабиринте

Этот метод рекомендуется на начальных стадиях заболевания, так как обеспечивает лишь временное облегчение и замедляет прогрессирование болезни. В частности, выполняется пересечение барабанной струны и разрушение нервного сплетения промонториума (небольшая структура в среднем ухе).

Декомпрессионные вмешательства

Эти операции показаны на второй и третьей стадиях заболевания. Их эффективность высока, а количество побочных эффектов меньше по сравнению с деструктивными вмешательствами. Суть операций заключается в создании отверстия или щели в структурах, где циркулирует эндолимфа (мешочки преддверья, улитковый проток, эндолимфатический мешок). Это позволяет избыточной жидкости отводиться в полость черепа или среднего уха, где она рассасывается.

Деструктивные операции

Эти вмешательства применяются крайне редко, только если другие методы не дали результата. Суть заключается в одностороннем или двустороннем разрушении лабиринта, что прекращает патологическую импульсацию и устраняет приступы головокружения. Со временем головной мозг частично компенсирует утрату вестибулярной функции за счет взаимодействия зрительного анализатора, мозжечка и коры головного мозга. К сожалению, слух при таких операциях теряется навсегда, поэтому они рекомендуются только на третьей стадии болезни, когда слух уже значительно ухудшен.

Прогноз при болезни Меньера

Хотя болезнь Меньера не угрожает жизни, она вызывает значительные страдания у пациентов и является инвалидизирующим заболеванием. Частые эпизоды головокружения, тошноты и рвоты, колебания артериального давления и постепенное ухудшение слуха, вплоть до полной потери, существенно снижают качество жизни.

Лечится ли болезнь Меньера народными средствами?

Болезнь Меньера — заболевание, при котором народные средства (травы, корни, продукты пчеловодства) обычно неэффективны.

Народная медицина направлена на уменьшение воспалений и снятие спазмов. Однако болезнь Меньера не является воспалительным процессом, поэтому большинство народных средств не помогают. Их использование может привести к накоплению жидкости и нарушению электролитного баланса, что усугубляет гидропс (водянку) лабиринта и может вызвать новый приступ.

Эффективным способом экстренного снижения давления в лабиринте являются горчичники на шейно-затылочной области и теплая грелка на ногах. Эти меры способствуют расширению сосудов в голове, шее и ногах, а также перераспределению жидкости от головы к туловищу. Это снижает скорость образования эндолимфы и ускоряет ее выведение. Горчичники также вызывают рефлекторное расширение эндолимфатического мешка, что снижает давление во внутреннем ухе и останавливает приступ.

Этот метод сложно отнести к народной медицине. С одной стороны, горчичники все реже рассматриваются как традиционные средства из-за спорного механизма действия. С другой стороны, описанный способ купирования приступа болезни Меньера встречается в авторитетных медицинских источниках, что подтверждает его эффективность.

Какое лекарство при болезни Меньера наиболее эффективно?

Наиболее эффективным средством для терапии болезни Меньера является бетагистин, известный также как бетасерк, тагиста, вертран и другие.

Точные причины болезни Меньера неизвестны, что затрудняет полное излечение. Однако бетагистин демонстрирует лучшие и стабильные результаты по сравнению с другими медикаментами для комплексного лечения. Для достижения эффекта его необходимо принимать регулярно на протяжении жизни, если не возникают серьезные побочные эффекты. Результаты терапии проявляются через 3-4 месяца после начала приема, когда в структурах внутреннего уха достигается необходимая концентрация препарата.

Клинические исследования показали, что пациенты, принимающие бетагистин по рекомендациям на протяжении многих лет, испытывали приступы болезни реже. Длительность и интенсивность приступов уменьшались, а шум в ушах становился менее выраженным или исчезал. Прогрессирование слуховых нарушений замедлялось, хотя и не останавливалось полностью. Бетагистин не излечивает болезнь Меньера, но значительно облегчает ее течение и откладывает инвалидизацию из-за потери слуха.

Несмотря на рекомендации по длительному применению, бетагистин следует временно прекратить при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечение можно возобновить только после эндоскопического подтверждения заживления язвы. Бетагистин противопоказан при феохромоцитоме, так как это может привести к резкому увеличению секреции адреналина и опасным скачкам артериального давления. Его можно принимать только после хирургического удаления опухоли. При возникновении аллергической реакции на компоненты препарата его следует немедленно отменить.

Дают ли инвалидность при болезни Меньера?

При болезни Меньера устанавливают первую или вторую степень инвалидности в зависимости от выраженности симптомов.

Для оценки тяжести заболевания анализируют состояние пациента как во время приступов, так и в период ремиссии. Степень слуховых нарушений определяется с помощью аудиометрии. Вестибулярные нарушения оцениваются через неврологическое обследование, включая позиционные пробы, такие как пальценосовая проба и проба Ромберга. Шум в ушах невозможно объективно оценить, поэтому учитываются субъективные ощущения пациента о частоте и громкости этого шума. Обычно пациенты на последней стадии болезни получают вторую или первую степень инвалидности.

Нужна ли диета при болезни Меньера?

Диета при болезни Меньера не является ключевым фактором, но может быть полезной в комплексном лечении.

Важно избегать острой и соленой пищи. В течение недели каждого месяца рекомендуется строго ограничить рацион: исключить соль и сократить потребление жидкости до 500 мл в день, увеличивая до одного литра в жару. При активной физической работе количество жидкости можно увеличить, но важно сохранять легкую жажду. Рекомендуется увеличить потребление фруктов и овощей. Молочные продукты должны присутствовать хотя бы в одном приеме пищи в день. Мясо и рыбу можно употреблять вареными 2-3 раза в неделю. Соблюдение этих рекомендаций может помочь продлить период ремиссии при болезни Меньера.

Существуют ли упражнения при болезни Меньера?

Существуют специальные упражнения для людей с болезнью Меньера, направленные на восстановление вестибулярного аппарата после приступа. Упражнения для улучшения слуха, если и существуют, не дадут значительного результата из-за необратимых повреждений спирального органа, вызванных повышенным давлением эндолимфы в лабиринте.

Структуры вестибулярного аппарата также подвержены органическим повреждениям, которые трудно восстановить. Однако в отличие от слухового анализатора, вестибулярный анализатор может частично компенсировать утраченные функции благодаря взаимодействию со зрительным анализатором, проприоцептивными рецепторами, мозжечком и ретикулярной формацией головного мозга.

Упражнения при болезни Меньера помогают ускорить адаптацию организма к потере рецепторов вестибулярного аппарата после эпизода головокружения. К ним относятся приседания с опорой, поднятие головы и туловища из положения лежа на спине, вращения вокруг оси с поддержкой, гимнастика для глаз и другие. Подойдут любые упражнения, вызывающие легкое головокружение, но не приводящие к тошноте или рвоте.

Начинать упражнения рекомендуется через 2-3 дня после приступа. Оптимально уделять им не менее двух часов в день, разбивая занятия на подходы по 20-30 минут. Регулярные тренировки позволяют сократить время восстановления равновесия в 2-3 раза по сравнению с отсутствием упражнений.

Вопрос-ответ

Как понять, что у тебя болезнь Меньера?

Болезнь Меньера характеризуется тремя основными симптомами — шумом в ушах, головокружением и снижением слуха, которые могут проявляться в различных комбинациях и с разной степенью тяжести.

От чего возникает болезнь Меньера?

Основной причиной болезни Меньера называют нарушение циркуляции эндолимфы в лабиринте внутреннего уха. Жидкость скапливается в ушной полости, создавая повышенное давление, нарушая проводимость звуковых колебаний и искажая работу вестибулярного аппарата.

Каковы симптомы болезни Меньера?

Болезнь Меньера – это заболевание внутреннего уха, которое становится причиной головокружения, тошноты, преходящей сенсоневральной тугоухости и шума в ушах. В настоящее время не существует патогномоничного симптома для данного заболевания.

Можно ли вылечить болезнь Меньера?

Хотя в настоящее время лекарства от болезни Меньера не существует, но, к счастью, есть несколько доступных методов лечения, которые могут облегчить изнурительные симптомы, включая головокружение, потерю слуха, шум в ушах и заложенность уха.

Советы

СОВЕТ №1

Если вы заметили у себя симптомы, такие как внезапные приступы головокружения, шум в ушах или потерю слуха, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее можно будет начать лечение.

СОВЕТ №2

Ведите дневник симптомов, фиксируя частоту и продолжительность приступов, а также возможные триггеры, такие как стресс или определенные продукты. Это поможет вашему врачу лучше понять вашу ситуацию и подобрать оптимальное лечение.

СОВЕТ №3

Изучите методы управления стрессом, такие как медитация или йога, так как стресс может усугублять симптомы болезни Меньера. Регулярная практика может помочь снизить частоту приступов.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможность изменения диеты, включая снижение потребления соли и кофеина, так как это может помочь уменьшить задержку жидкости в организме и облегчить симптомы.