Причины генетической патологии

Синдром Шерешевского-Тёрнера возникает из-за отсутствия одной из половых хромосом в генетическом коде ребенка. Это генетическое заболевание формируется на этапе зачатия. Чтобы понять влияние аномального количества хромосом на развитие патологии, важно разобраться в основных понятиях генетики.

Каждый человек уникален благодаря индивидуальному набору генов. Ген — это участок молекулы ДНК, кодирующий информацию о химических соединениях в организме. Геном включает около 20-25 тысяч активных генов на 23 парах молекул ДНК. ДНК «упакована» специальными белками в хромосомы. При необходимости синтеза вещества часть молекулы разматывается, и информация считывается с помощью ферментов. Полученные соединения поддерживают жизнедеятельность клетки и ее функции.

Генетическими заболеваниями считаются те, при которых повреждаются молекулы ДНК. Небольшие повреждения нарушают структуру конкретного гена, что может привести к отсутствию или снижению количества определенного фермента или клеточного компонента. Симптомы и тяжесть болезни зависят от отсутствующего вещества.

Хромосомные заболевания более серьезны, так как нарушается структура целой молекулы ДНК, что приводит к дефициту или избытку различных веществ. Большинство генетических мутаций приводят к нежизнеспособности организма, и эмбрион погибает. Существуют лишь ограниченные повреждения, при которых возможно рождение ребенка.

Синдром Шерешевского-Тёрнера — единственный известный вариант жизнеспособной моносомии, при которой отсутствует целая молекула ДНК. Геном эмбриона представлен не 46, а 45 хромосомами, при этом отсутствует менее важная половая хромосома.

Хромосомы можно разделить на два типа:

- Аутосомы — первые 22 пары хромосом, кодирующие большую часть генетической информации. Отсутствие любой из 44 аутосом приводит к гибели плода на ранних стадиях беременности.

- Половые хромосомы — 23-я пара, состоящая из Х (женская) и Y (мужская) хромосом. Хромосома Y является самой маленькой и содержит 429 генов, из которых лишь 76 кодируют белковые молекулы. Присутствие Y-хромосомы не обязательно для женского типа развития.

Х-хромосома требует особого внимания, так как ее особенности связаны с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Она содержит 1672 гена и закодировала почти 5% всей генетической информации. Полное отсутствие Х-хромосомы невозможно.

В норме клетки женского организма имеют две Х-хромосомы. Одна из них инактивируется, образуя тельце Барра, а вторая участвует в реализации генетической информации. При наличии только одной Х-хромосомы возникают серьезные проблемы на эмбриональном этапе. Часть зародышей погибает, и беременность прерывается. Рожденные дети становятся носителями синдрома Шерешевского-Тёрнера.

Существуют различные генетические варианты данного заболевания:

- Полное отсутствие второй половой хромосомы. Этот вариант встречается чаще всего (около 60% случаев). Единственная Х-хромосома в 80% случаев имеет материнское происхождение. Отсутствие второй (отцовской) хромосомы приводит к неполному развитию по женскому типу. В первые три месяца беременности яичники у эмбриона развиваются нормально, затем нормальные фолликулы замещаются соединительной тканью. Полное отсутствие второй половой хромосомы считается наиболее тяжелым вариантом синдрома.

- Мозаичный вариант. В этом варианте лишь часть клеток содержит одну Х-хромосому, в других может быть две половые хромосомы (Х или Y). Иногда встречаются клетки с тремя Х-хромосомами. Прогноз для девочек с мозаичным вариантом обычно лучше, так как тяжелые пороки развития отсутствуют, а проблемы с менструальным циклом менее выражены. Фенотип синдрома Шерешевского-Тёрнера присутствует, но количество видимых признаков меньше, чем при полной моносомии Х.

- Структурные изменения Х-хромосомы. В редких случаях синдром диагностируется у женщин с двумя Х-хромосомами, одна из которых сильно повреждена. Симптомы будут менее выражены, чем при полной форме.

Кариотип — это формула, отражающая совокупность хромосом у человека. Нормальный кариотип у мужчин — 46, XY, у женщин — 46, XX. У женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера кариотип записывается как 45, X, что показывает отсутствие одной половой хромосомы. Анализ для определения хромосомной формулы называется кариотипированием.

Несмотря на понимание проблемы, врачи не всегда могут объяснить, что привело к появлению дефектного генома. Конкретные механизмы возникновения патологии пока не установлены. Риск мутации может повышаться под воздействием неблагоприятных факторов.

На вероятность рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут влиять:

- инфекции половой сферы, перенесенные женщиной;

- химические факторы (загрязнение окружающей среды);

- физические факторы (сильные электромагнитные и ионизирующие излучения);

- генетическая предрасположенность;

- голодание или истощение организма перед зачатием.

В некоторых случаях может иметь место генетическая патология родителей. Известны случаи «гонадного мозаицизма», когда в половых железах родителей содержатся как нормальные, так и дефектные половые клетки. Если дефектная гамета участвует в образовании эмбриона, у плода может развиться хромосомное заболевание. Однако такие случаи редки, так как людей с гонадным мозаицизмом не так много. В большинстве случаев дети с синдромом рождаются от здоровых родителей.

В настоящее время моносомия Х рассматривается как «случайность», не имеющая конкретного объяснения, от которой никто не застрахован. Предотвратить зачатие ребенка с этим заболеванием невозможно.

Синдром Шерешевского-Тёрнера представляет собой генетическое заболевание, возникающее в результате частичной или полной потери одного из X-хромосом у женщин. Врачи отмечают, что основными причинами патологии являются хромосомные аномалии, возникающие на этапе формирования половых клеток. Симптомы синдрома могут варьироваться, но часто включают низкий рост, отсутствие менструаций и недоразвитие половых органов. Внешние признаки, такие как широкая шея и низкие линии роста волос, также могут быть заметны.

Диагностика синдрома обычно осуществляется с помощью кариотипирования, которое позволяет выявить хромосомные аномалии. Врачи подчеркивают важность раннего выявления заболевания, так как это позволяет начать своевременное лечение. Лечение может включать гормональную терапию для стимуляции роста и развития вторичных половых признаков, а также регулярное наблюдение за состоянием здоровья пациентки. Важно, чтобы женщины с этим синдромом получали комплексную медицинскую помощь, включая психологическую поддержку, что способствует улучшению качества их жизни.

![Синдром Шерешевского-Тёрнера — [моносомия X-хромосомы XО] — причины, симптомы, даигностика, лечение](https://i.ytimg.com/vi/WI_TvQtJoZE/maxresdefault.jpg)

Как выглядят новорожденные с синдромом Шерешевского-Тёрнера?

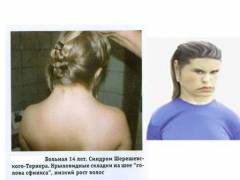

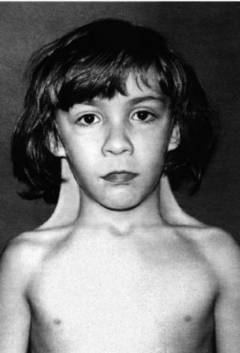

Согласно определению Тёрнера, синдром имеет три основных признака: недостаточное развитие половых органов, деформацию локтевых суставов и кожные складки на шее в виде крыльев. Однако на практике наблюдается широкий спектр симптомов, которые не проявляются у всех детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Внешние проявления становятся более выраженными с возрастом, и у новорожденных могут отсутствовать заметные отклонения.

Наиболее распространенные признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера у новорожденных:

- короткий рост;

- низкая масса тела;

- избыток кожи на шее;

- отечность;

- «сфинксовидное» лицо;

- бочкообразная грудная клетка;

- широкое расположение сосков;

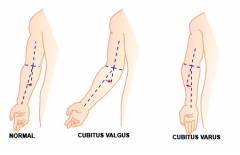

- вальгусное искривление локтей;

- аномалии ушных раковин;

- эпикантус;

- гиперпигментация кожи;

- искривление пальцев.

| Характеристика | Описание | Примечания |

|---|---|---|

| Причины Синдрома Шерешевского-Тёрнера (ССТ) | Отсутствие или частичная моносомия Х-хромосомы. Чаще всего полная моносомия (45,X), реже мозаицизм (например, 45,X/46,XX) или структурные аномалии Х-хромосомы. | Не является наследственным заболеванием в большинстве случаев; возникает спонтанно во время формирования гамет. |

| Симптомы и признаки (ранние) | Задержка роста (низкий рост – наиболее характерный признак), лимфедема кистей и стоп при рождении, низкая линия роста волос на затылке, широко расставленные соски, короткая шея (крыловидная шея), деформации скелета (например, вальгусная деформация коленей), порок развития сердца (часто встречается), почечная патология. | Выраженность симптомов варьирует в широких пределах. |

| Симптомы и признаки (поздние) | Задержка полового созревания (аменорея), бесплодие, гипотиреоз, остеопороз, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, интеллектуальные нарушения (встречаются, но не являются обязательными). | Проявляются в подростковом и взрослом возрасте. |

| Диагностика | Кариотипирование (цитогенетическое исследование) – основной метод диагностики. УЗИ плода во время беременности может выявить некоторые признаки. | Диагностика должна проводиться специалистами-генетиками. |

| Лечение | Гормональная заместительная терапия (эстрогены и гормон роста) для стимуляции роста и полового созревания. Лечение сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистых, почечных, щитовидной железы). Хирургическое лечение врожденных пороков развития. Генетическое консультирование. | Лечение должно быть комплексным и индивидуальным. |

Небольшая длина тела

При рождении длина тела большинства детей с синдромом Тёрнера составляет 42-45 см, исключения редки и чаще встречаются при мозаичной форме заболевания. Замедленный рост в утробе обусловлен отсутствием второй половой хромосомы. Генетическая информация на единственной Х-хромосоме проявляется с задержкой. Организм формируется по женскому типу, но с отставанием в развитии. В редких случаях низкий рост может быть связан с аномалиями позвоночника, такими как сращение или уплощение позвонков.

Синдром Шерешевского-Тёрнера — это генетическое заболевание, возникающее в результате отсутствия одной из X-хромосом у женщин. Люди, сталкивающиеся с этой патологией, часто отмечают характерные симптомы, такие как низкий рост, отсутствие менструаций и проблемы с развитием вторичных половых признаков. Кроме того, у пациентов могут наблюдаться сердечно-сосудистые аномалии и нарушения в работе почек. Диагностика синдрома обычно включает генетическое тестирование и ультразвуковое исследование. Лечение направлено на коррекцию симптомов и может включать гормональную терапию для стимуляции роста и развития. Важно, чтобы пациенты получали комплексную поддержку, включая психологическую помощь, что способствует улучшению качества жизни и социальной адаптации.

Низкий вес

Вес новорожденных с синдромом Тёрнера часто ниже, чем у здоровых детей, в среднем составляет 2500–2800 г. Педиатры определяют нижнюю границу нормы на уровне 2,5 кг, поэтому новорожденные с этой патологией соответствуют норме при рождении. Однако увеличение веса у них не происходит с ускорением, даже при хорошем уходе и полноценном питании. В процессе роста и развития дети с синдромом Тёрнера всегда будут весить меньше своих сверстников.

Избыток кожи на шее

Избыточная кожа на шее — яркий признак патологии. Она проявляется в виде крыловидной складки, тянущейся от затылка (позади ушных раковин) к трапециевидным мышцам. При значительном избытке кожи образуется заметная перепонка между головой и плечами. Этот симптом редко встречается при других хромосомных расстройствах, но при синдроме Тёрнера его частота достигает почти 70%. Косметический недостаток можно устранить хирургически.

Шея у новорожденных с этим заболеванием короче и шире, чем у обычных детей. Низкая линия роста волос на затылке со временем опускается почти до уровня шеи. Этот признак сохраняется и в зрелом возрасте, хотя может быть не заметен при быстром осмотре из-за прически (длинные волосы скрывают линию роста волос на затылке).

Отеки

У новорожденных с синдромом Шерешевского-Тёрнера наблюдаются специфические отеки, называемые лимфедемой, чаще всего в области стоп. При рождении этот симптом может быть едва заметен, но с ростом ребенка становится более выраженным. При значительном отеке кожа на стопах натянута, а ножки выглядят пухлыми, несмотря на низкий общий вес. Ногти маленькие, деформированные и вдавленные. Лимфедема связана с аномалиями развития лимфатических сосудов, некоторые из которых могут быть сужены с рождения, что затрудняет отток лимфы.

Отек становится заметнее, когда ребенок начинает делать первые шаги. Под действием силы тяжести лимфа скапливается в области стоп и иногда в нижней части голеней. Если у малыша есть врожденный порок сердца или аномалии крупных сосудов, отеки могут проявляться ярко сразу после рождения. Лимфедема в различных формах наблюдается более чем у половины новорожденных с синдромом Шерешевского-Тёрнера.

«Лицо сфинкса»

«Лицо сфинкса» — это набор симптомов, формирующих специфические черты лица у детей и взрослых. Этот признак встречается в 30-35% случаев синдрома Шерешевского-Тёрнера. У таких детей отсутствуют складки на лбу («полированный лоб»), глаза плохо закрываются, губы утолщены. Мимическая активность снижена и сохраняется на протяжении детства из-за пониженной активности и врожденной слабости мимических мышц. «Лицо сфинкса» также может наблюдаться при других заболеваниях (например, парез мышц, нарушения иннервации), но при синдроме Шерешевского-Тёрнера этот признак сопровождается кожной складкой на шее.

Бочкообразная грудная клетка

В норме ширина грудной клетки превышает её переднезадний размер (от позвоночника до грудины). У новорожденных с синдромом Шерешевского-Тёрнера эти размеры почти равны, что делает грудную клетку округлой. Создается впечатление, что малыш сделал глубокий вдох, но не может выдохнуть, хотя дыхание остается нормальным. Эта деформация называется бочкообразной и встречается в 40-45% случаев.

Также возможно уплощение грудной клетки, что довольно распространено. В этом случае кажется, что ребенок выдохнул, и грудина приблизилась к позвоночнику. Причиной аномалий является недостаток в развитии костей грудной клетки. При бочкообразной деформации ребра отходят от позвоночника более горизонтально (в норме они направлены вперед и вниз). У детей с уплощенной грудной клеткой часто наблюдается деформация грудных позвонков.

При умеренных аномалиях развития костной системы этот симптом может становиться менее заметным с возрастом. Специфического хирургического вмешательства для исправления дефекта не требуется, и серьезных проблем с дыханием или сердцем это не вызывает.

Широкое положение сосков

Симптом характерен для синдрома Шерешевского-Тернера и встречается у 30-35% новорожденных с этой патологией. Увеличенное расстояние между сосками может быть вариантом нормы, представляя анатомическую особенность. Однако его рассматривают как дополнительный признак для диагностики только в сочетании с другими проявлениями хромосомного заболевания.

Вальгусное искривление локтей

Вальгусное искривление локтей — форма аномального развития костной структуры. Исследования показывают, что этот признак встречается у 45-65% детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера. При вальгусном искривлении рука, выпрямленная вдоль тела, отклоняется в сторону на уровне локтя. Нормальное отклонение составляет 3-29 градусов, тогда как у пациентов с синдромом Тёрнера оно обычно превышает эти значения. Симптом может сохраняться и в зрелом возрасте. Похожее отклонение наблюдается и в коленных суставах, где выраженная вальгусная деформация затрудняет обучение ходьбе у ребенка.

Нарушения развития ушных раковин

Нарушения в развитии ушных раковин встречаются при всех хромосомных аномалиях, но специфических изменений для синдрома Шерешевского-Тёрнера не выявлено. Уши располагаются ниже, чем у детей без этого синдрома. Хрящевые структуры ушных раковин часто недоразвиты. В редких случаях это может ухудшить слух, но чаще наблюдается лишь косметический дефект, например, отсутствие мочки или одного из завитков раковины.

Эпикант

Эпикант — кожная складка в области внутреннего угла глаза. Этот признак часто встречается у новорожденных с синдромом Дауна. Синдром Тёрнера отличается тем, что эпикант сочетается с антимонголоидным разрезом глаз, при котором внутренний угол выше наружного. В случае синдрома Дауна глазная щель наклонена вниз от наружного угла к внутреннему, что называется монголоидным разрезом.

Гиперпигментация кожи

Гиперпигментация кожи — это участки с повышенным содержанием меланина, черного пигмента, который присутствует в клетках эпидермиса. У детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера такие скопления могут проявляться в виде родимых пятен, родинок (невусов) или общего потемнения кожи. Затронутые участки выглядят более загорелыми, иногда заметна четкая граница между оттенками кожи. Этот признак связан с нарушениями в эндокринной системе, включая щитовидную железу, гипофиз и половые железы. Симптом наблюдается примерно у одной трети пациентов с этим заболеванием, но не является уникальным. Родимые пятна могут встречаться и у здоровых людей без хромосомных аномалий.

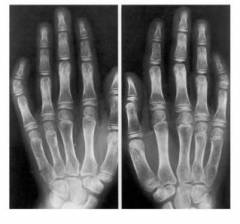

Искривление пальцев

Искривление пальцев может быть признаком различных врожденных патологиях. При хромосомных аномалиях этот симптом затрудняет диагностику. Например, при синдроме Шерешевского-Тёрнера изменения в кистях рук фиксируются в 75% случаев. Обнаружить эти симптомы сразу после рождения сложно, так как многие деформации становятся заметными только с возрастом.

Наиболее распространенные изменения:

- клинодактилия мизинца (искривление в сторону безымянного пальца);

- укорочение пястных костей (ладонь шире и короче);

- укорочение IV и V пальцев;

- уменьшенные ногти;

- синдактилия (сращение пальцев) встречается реже, чем при других хромосомных заболеваниях.

Недоразвитие половых органов (основной симптом триады Тёрнера) у новорожденных обычно незаметно. При мозаичной форме синдрома или легких вариантах многие признаки могут отсутствовать, что затрудняет диагностику без специальных анализов. Единственным общим симптомом является низкий рост, который может находиться на нижней границе нормы при рождении.

Большинство симптомов сохраняются в детском возрасте. Например, кожные складки на шее или вальгусное искривление локтей становятся более заметными. При отсутствии серьезных аномалий внутренних органов многие видимые нарушения можно устранить хирургически. Тем не менее, у девочек с данным синдромом есть ряд типичных проблем в детском и подростковом возрасте.

У детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут наблюдаться следующие особенности:

- появление родинок;

- отставание в физическом развитии;

- отставание в умственном развитии;

- дефекты развития зубов;

- функциональные расстройства;

- половой инфантилизм.

Родимые пятна и родинки (невусы) встречаются более чем у 80% пациентов. Даже если гиперпигментация кожи не наблюдалась при рождении, пятна начинают появляться постепенно (обычно в 2-3 года). Их количество значительно превышает средние показатели среди людей без хромосомных аномалий.

Отставание в физическом развитии, замеченное после рождения, со временем усугубляется. К школьному возрасту большинство девочек оказывается заметно ниже сверстниц. Также фиксируется отставание в весе, окружности черепа и грудной клетки. Все основные антропометрические показатели обычно ниже нормы. При мозаичной форме болезни это может быть менее заметно до пубертатного периода.

Выраженное отставание в умственном развитии не характерно для детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера, что отличает его от других хромосомных заболеваний. Тем не менее, коэффициент интеллекта обычно немного снижен. Дети способны нормально учиться и получать высшее образование. Проблемы с умственным развитием могут возникнуть при сопутствующих нарушениях работы щитовидной железы, так как дети с моносомией Х предрасположены к заболеваниям этого органа. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в интеллектуальном развитии ребенка, и их недостаток может привести к снижению концентрации внимания и ухудшению памяти.

Дефекты развития зубов наблюдаются при всех хромосомных заболеваниях. При синдроме Шерешевского-Тёрнера они фиксируются у 30-50% пациентов. Основные нарушения включают искривление зубов, позднее появление и недоразвитие последних пар коренных зубов. Обычно это не сильно сказывается на здоровье ребенка, однако проблемы с питанием могут возникнуть при сочетании с врожденным дефектом, таким как готическое нёбо, что затрудняет грудное вскармливание в первые годы жизни. Однако такое сочетание чаще встречается при других хромосомных аномалиях (синдром Эдвардса, синдром Патау и др.).

Под функциональными расстройствами подразумеваются не особенности внешности, а скорее особенности поведения, которые родители замечают с первых недель самостоятельного ухода за ребенком.

Наиболее распространенные нарушения:

- Нарушение сосательного рефлекса. Эта проблема может возникать не только при «готическом» нёбе. Даже при отсутствии аномалий ротовой полости могут наблюдаться нарушения на уровне нервной системы, что приводит к плохому контролю работы мышц.

- Общее беспокойство. Это нарушение чаще всего характеризуется общим беспокойством малыша. Ребенок может плохо спать, не всегда реагировать на обращения и часто плакать без видимой причины. Обычно эти проблемы исчезают в первые годы жизни по мере развития центральной нервной системы.

- Срыгивание еды. После кормления дети могут срыгивать плохо переваренные остатки пищи, что может указывать на сопутствующие аномалии пищеварительной системы. Однако и без структурных нарушений срыгивание встречается довольно часто из-за неравномерных сокращений мышц ЖКТ.

- Поздние речевые навыки. Дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера начинают говорить позже сверстников, что отчасти объясняется задержкой умственного развития. Однако такая проблема наблюдается только у 15-20% детей.

- Недержание мочи. Эта проблема связана с нарушением иннервации. Энурез может встречаться до начального школьного возраста, но со временем проходит.

Половой инфантилизм является одним из основных признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера и встречается практически у всех пациенток. Нормальный женский фенотип соответствует двум Х-хромосомам, и если одна из них повреждена или отсутствует, половые признаки выражаются слабо. Это связано с недоразвитием яичников еще во внутриутробном периоде, когда половые железы часто заменяются соединительной тканью, что приводит к снижению уровня женских половых гормонов. В детстве различия между полами не так заметны, и половой инфантилизм проявляется в подростковом возрасте, достигая пика в пубертатный период.

Основные симптомы у девочек в подростковом возрасте:

- Аномалии развития наружных половых органов. В норме дифференциация наружных половых органов в пубертатный период обусловлена высокой концентрацией гормонов. У девочек с синдромом Шерешевского-Тёрнера их недостаточно, что приводит к бледности кожи половых губ и деформации входа во влагалище.

- Аномалии развития молочных желез. Увеличение груди в подростковом возрасте связано с повышенной концентрацией половых гормонов. У девочек с данным заболеванием грудь практически не увеличивается, соски уменьшены и втянуты.

- Нарушения оволосения. В подростковом возрасте наблюдается недостаточное развитие волосяного покрова в области лобка и подмышечных впадин. Иногда из-за пониженного уровня эстрогенов могут проявляться признаки оволосения по мужскому типу.

- Дисменорея. Дисменорея, или нарушение менструального цикла, встречается у большинства пациенток. В некоторых случаях менструации отсутствуют вовсе из-за недоразвития яичников.

- Отсутствие психологической зрелости. Это состояние часто путают с пониженным уровнем интеллекта. На самом деле задержка в половом созревании влияет на личность пациентки, что может затруднять самостоятельную жизнь. Девушки могут быть эмоционально неустойчивыми, что также связано с психологической закомплексованностью.

Во взрослом возрасте женщины с данным синдромом имеют ряд характерных отличий во внешности, обусловленных врожденными дефектами и эндокринологическими проблемами в пубертатный период. При своевременном лечении многие патологические процессы можно замедлить.

Наиболее характерные отличия женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера:

- Нанизм. Нанизм или карликовость наблюдается у 100% пациенток с полной формой синдрома. При более легких формах рост также значительно ниже среднего, обычно не превышая 150 см.

- Низкий вес. Женщины с синдромом Шерешевского-Тёрнера не склонны к полноте и плохо набирают вес, несмотря на интенсивное питание, что связано с особенностями обмена веществ.

- Геродермия. Это состояние, иногда называемое преждевременным старением кожи, может проявляться уже в раннем возрасте, но наиболее заметно у взрослых. Кожа истончается, становится сухой и желтоватой, что сопровождается хрупкостью ногтей и выпадением волос.

- Сохраняются аномалии развития половых органов и молочных желез. Эти изменения были описаны в период полового созревания.

Кроме того, у взрослых могут сохраняться многие дефекты, наблюдавшиеся при рождении, такие как измененная форма ушей, прикус зубов и косой разрез глаз. Эти проблемы в основном косметического характера, поэтому врачи часто не уделяют внимания их хирургическому исправлению. Тем не менее, взрослые женщины обычно демонстрируют адекватное поведение и средний уровень умственного развития, без отклонений от нормы.

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера представляет трудности, в первую очередь из-за высокой частоты мозаичных форм, при которых многие симптомы могут отсутствовать. Однако специальный генетический анализ (кариотипирование) позволяет точно подтвердить диагноз. Проблема заключается в том, когда можно провести данный анализ. Все диагностические мероприятия можно разделить на пренатальную диагностику (до рождения) и диагностику после рождения.

На данный момент существуют следующие виды пренатальной диагностики:

- выявление факторов риска;

- кариотипирование родителей;

- ультразвуковое исследование;

- кариотипирование плода.

Этот метод не является полноценной диагностикой, так как не позволяет предположить правильный диагноз. Врач проводит подробный опрос родителей, анализируя их историю жизни и возможное влияние вредных факторов. Однако даже при наличии таких факторов предсказать их воздействие на организм родителей невозможно.

Анализ родословной родителей также имеет значение. Он проводится в форме опроса на приеме у врача-генетика и направлен на выявление случаев генетических заболеваний в семье. Рекомендуется рассматривать предков до 3-4 колена. Если информация о них отсутствует, ценность анализа снижается. Риск считается повышенным, если в семье были случаи хромосомных заболеваний или частые спонтанные аборты, что может указывать на дефект гена, предрасполагающего к образованию аномальных половых клеток.

Кариотипирование родителей является распространенным методом пренатальной диагностики. Этот анализ проводится по медицинским показаниям или по желанию родителей.

Процедура включает взятие венозной крови, из которой выделяется культура клеток с генетическим материалом. Обычно используются лимфоциты. После обработки материала препарат рассматривается под микроскопом, где специалист может обнаружить хромосомы, подсчитать их количество и оценить форму. При наличии дефектов риск рождения ребенка с генетической патологией возрастает. Поскольку родители могут быть носителями мозаичной формы болезни, исследуется ряд клеток.

Несмотря на распространенность метода, нарушения выявляются редко. При дефектах в хромосомном наборе обычно наблюдаются и характерные внешние проявления, и сами родители часто знают о наличии у них генетических нарушений. Тем не менее, кариотипирование назначается всем парам, в роду которых были случаи хромосомных заболеваний или большое количество спонтанных абортов.

Ультразвуковое исследование плода (УЗИ во время беременности) считается золотым стандартом в пренатальной диагностике благодаря высокой информативности и минимальному риску для пациентки. УЗИ не может однозначно подтвердить диагноз синдрома Шерешевского-Тёрнера, но позволяет выявить признаки патологии, что может стать основанием для кариотипирования плода. Без данных УЗИ инвазивные исследования считаются неоправданно опасными.

Стандартная программа обследования во время беременности включает три УЗИ: первое проводится в 10-14 недель, второе – в 20-24 недели и третье – в 32-34 недели. При выявлении факторов риска врач может назначить дополнительные обследования. В каждом периоде можно обнаружить особенности, указывающие на наличие хромосомного заболевания. Чем раньше будет выявлена аномалия, тем легче будет врачам и пациентке в будущем.

При синдроме Шерешевского-Тёрнера во время беременности могут наблюдаться следующие отклонения на УЗИ:

- утолщение шейно-воротникового пространства;

- шейная гигрома;

- изменение формы черепа;

- умеренный гидронефроз почек;

- отек плода;

- деформация и укорочение конечностей;

- пороки сердца;

- задержка внутриутробного развития;

- маловодие/многоводие.

Наибольшее значение имеют первые два признака, которые можно выявить уже на первом УЗИ, что позволяет заподозрить диагноз. Однако у многих детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера, особенно при мозаичных формах, эти признаки могут отсутствовать. Кроме того, они могут встречаться и при других хромосомных аномалиях. Для уточнения диагноза назначается кариотипирование плода.

Кариотипирование плода является наиболее точным анализом. При слиянии половых гамет образуется зигота – первая клетка организма, которая начинает быстро делиться. Все дочерние клетки имеют тот же набор хромосом, что и зигота. Исключение составляют мозаичные формы, но уже через несколько дней после имплантации эмбриона появление клеточной мозаики невозможно. Развивающийся организм контролирует процесс образования новых тканей, и клетки с генетическим дефектом погибают.

Проблема заключается в процессе получения клеток плода, для чего требуется проведение пункции. Специальная игла вводится в полость матки под контролем УЗИ. В зависимости от типа ткани, которую берут для исследования, различают несколько диагностических методов.

Инвазивные процедуры для получения образца тканей плода:

- амниоцентез – забор околоплодной жидкости;

- кордоцентез – забор крови из сосудов пупочного канатика;

- биопсия хориона – забор клеток оболочки зародыша.

Во всех случаях существует риск осложнений, включая инфекцию и повреждение соседних тканей. Наиболее опасным последствием является спонтанное прерывание беременности, которое регистрируется в 1-2% случаев. Поэтому инвазивные исследования не назначаются без весомых оснований.

Всемирная организация здравоохранения считает показаниями к проведению инвазивных исследований следующие ситуации:

- возраст матери старше 35 лет;

- случаи абортов у женщины в прошлом;

- рождение первого ребенка с хромосомным заболеванием или множественными пороками развития;

- наличие генетических или хромосомных перестроек у одного из родителей;

- прием одним из родителей некоторых препаратов перед зачатием;

- отклонения от нормы при УЗИ на ранних сроках беременности.

После взятия образца ткани ребенка проводится обычное кариотипирование. Непосредственно после рождения ребенка диагноз подтвердить значительно легче, так как не требуется сложная пункция. Кровь для анализа можно взять с помощью специальной тонкой иглы, а также врачи сразу проводят осмотр новорожденного, выявляя признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера.

Однако после рождения ребенка и подтверждения наличия патологии диагностические мероприятия не заканчиваются. Для оказания квалифицированной помощи врачам необходимо узнать как можно больше о врожденных пороках развития, которые встречаются почти у всех детей. Для этого назначается ряд других диагностических мероприятий.

После рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера рекомендуется провести следующие исследования:

- УЗИ внутренних органов. Позволяет выявить врожденные проблемы, такие как непроходимость ЖКТ, гидронефроз почек и аномалии развития половых органов.

- Электрокардиография (ЭКГ). Оценивает работу сердца, так как врожденные пороки сердца часто встречаются у детей с хромосомными заболеваниями. При отклонениях назначают ЭхоКГ.

- Эхокардиография (ЭхоКГ). Позволяет увидеть аномалии развития сердца или крупных сосудов.

- Анализ крови. Определяет стандартные показатели, отражающие состояние органов и систем. Также проверяется уровень гормонов, что может выявить характерные отклонения.

- Анализ мочи. Отражает работу внутренних органов и может выявить проблемы с почками.

Помимо перечисленных анализов могут потребоваться и другие диагностические тесты, решение о которых принимает лечащий врач. В первые годы жизни желательно провести осмотр у ЛОРа, офтальмолога, невропатолога, гинеколога и других специалистов для оценки развития органов и систем. В пубертатном периоде и во взрослом возрасте могут потребоваться повторные анализы на половые гормоны и УЗИ малого таза для корректировки доз препаратов в курсе лечения.

В целом прогноз для детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера более благоприятен, чем для детей с другими хромосомными заболеваниями, благодаря более низкой частоте тяжелых пороков развития внутренних органов. Кроме того, продолжительность жизни большинства женщин значительно выше и составляет в среднем 45-60 лет.

Несмотря на благоприятный прогноз, необходимо учитывать ряд врожденных аномалий, которые влияют на качество жизни пациенток. У женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера также есть предрасположенность к некоторым заболеваниям, поэтому им требуется особое внимание со стороны близких и врачей.

На продолжительность и качество жизни пациенток могут повлиять следующие проблемы:

- врожденные пороки сердца;

- расщепление позвоночника;

- аномалии развития мочеполовой системы;

- поражение щитовидной железы;

- бесплодие;

- отставание в умственном развитии;

- снижение слуха и зрения;

- злокачественные новообразования кожи;

- психологические проблемы.

Врожденные пороки сердца у детей с хромосомными заболеваниями являются основной причиной ранней детской смертности. При синдроме Шерешевского-Тёрнера они встречаются реже, чем при других синдромах. Даже если имеются проблемы, их обычно удается решить хирургически.

Наиболее распространенные виды врожденных пороков сердца:

- дефект межжелудочковой перегородки;

- дефект межпредсердной перегородки (открытое овальное окно);

- триада Фалло;

- недостаточность или стеноз сердечных клапанов;

- сужение или расширение аорты;

- стеноз легочной артерии;

- нарушения проводящей системы сердца.

В тяжелых случаях эти пороки могут привести к смерти ребенка до или во время операции. Однако большинство пациенток успешно преодолевают проблемы в детском возрасте. Во взрослой жизни перенесенные операции на сердце могут проявляться периодическими нарушениями сердечного ритма и повышением артериального давления, что увеличивает риск инфаркта или инсульта.

Расщепление позвоночника, или Spina bifida, встречается у новорожденных с синдромом Шерешевского-Тёрнера относительно часто. При этом наблюдается незаращение задней дуги позвонков, что может привести к серьезным проблемам с работой внутренних органов и параличам конечностей. Расщепление позвоночника обычно диагностируется в I-II триместре, и хотя это не считается однозначным показанием к прерыванию беременности, проблема может быть решена хирургически.

Врожденные пороки развития мочеполовой системы у детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера занимают второе место после проблем с сердечно-сосудистой системой. Это связано с тем, что ряд генов на Х-хромосоме участвует в развитии почек, мочеточников и мочевого пузыря.

Наиболее распространенные проблемы с мочеполовой системой:

- подковообразная почка;

- удвоение мочеточника;

- гипоплазия почек;

- нарушение оттока мочи.

Эти пороки развития обычно проявляются у новорожденных, что может привести к задержке мочеиспускания и повышению артериального давления. Многие из этих проблем требуют срочного хирургического вмешательства, так как они представляют опасность для жизни младенца.

Поражение щитовидной железы различной степени тяжести встречается у 20-25% пациентов с моносомией Х. Чаще всего это связано с аутоиммунным тиреоидитом, когда тело воспринимает ткани щитовидной железы как чуждые. Это может привести к снижению уровня тироксина и трийодтиронина, что требует замещающей терапии и влияет на качество жизни.

Как упоминалось ранее, одной из проблем женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера является низкий уровень эстрогенов, что приводит к отсутствию менструального цикла или его нерегулярности. Естественным путем забеременеть удается лишь 5-7% пациенток. Для решения проблемы необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, который может назначить специальный курс лечения.

В большинстве случаев пациентки с синдромом Шерешевского-Тёрнера имеют нормальный уровень интеллекта, однако частота олигофрении среди них выше, чем в популяции в целом. Это указывает на предрасположенность к задержке в умственном развитии, которая может проявляться в раннем детском возрасте.

Снижение остроты зрения и слуха наблюдается почти у половины женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Это может проявляться в виде страбизма или птоза, а также ухудшения зрения на фоне катаракты или глаукомы. Эти проблемы требуют консультации у профильных специалистов.

Одним из симптомов у детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера является большое количество родинок. Их появление связано с повышенной продукцией пигмента меланина. Родинки считаются доброкачественными опухолями кожи, но могут перерождаться в злокачественные новообразования при определенных условиях.

Психологические проблемы распространены в подростковом и взрослом возрасте. Недостаток эстрогенов влияет на внешность, что может вызывать замкнутость, критичное отношение к себе и повышенную раздражительность. Это подчеркивает важность постоянного контакта с такими пациентками для облегчения их интеграции в общество. При выраженных проявлениях депрессии рекомендуется регулярное посещение психотерапевта.

Несмотря на перечисленные проблемы со здоровьем, можно с уверенностью сказать, что при необходимом уходе в детстве и поддержке во взрослом возрасте большинство пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут вести полноценную жизнь.

К сожалению, полноценное лечение данной патологии на текущий момент невозможно, так как генетический дефект присутствует в каждой клетке организма. Тем не менее, существует программа лечения, направленная на коррекцию эндокринологических нарушений, с которыми сталкиваются многие пациентки во взрослом возрасте. Медикаментозное лечение позволяет повысить качество жизни и в некоторых случаях способствует беременности.

Основные препараты, применяемые при лечении синдрома Шерешевского-Тёрнера:

- соматотропин;

- оксандролон;

- эстрогены.

Соматотропин – гормон роста, который стимулирует развитие костной и хрящевой ткани. Его назначение в 5-6 лет может увеличить конечный рост пациенток на 10-15 см. Начало курса лечения совпадает с выраженной задержкой роста, которая начинается в дошкольном возрасте. Показанием к назначению является снижение роста ниже 5 перцентили. Стандартная доза составляет 0,05 мг на 1 кг массы тела, препарат вводится подкожно ежедневно до достижения эффекта. Замеры роста проводятся каждые 3-6 месяцев.

Оксандролон добавляется к курсу лечения соматотропином примерно с 8 лет. Этот анаболический стероид помогает быстрее набирать массу и стимулирует рост мышечных клеток. Лечение оксандролоном должно проводиться строго по предписанию врача, так как неправильное применение может усугубить эндокринологические проблемы. Стандартная схема лечения – 0,05 мг на 1 кг массы тела ежедневно в виде таблеток.

Эстрогены – женские половые гормоны, которых не хватает пациенткам с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Их назначают в пубертатный период, начиная с 14-15 лет, чтобы остановить эффект от соматотропина. Перед назначением рекомендуется провести анализ на уровень эстрогенов, после чего доза определяется индивидуально.

Побочные эффекты при лечении могут включать:

- нарушения функции печени;

- головные боли и тошноту;

- остановку роста при слишком раннем начале лечения эстрогенами.

На фоне лечения женщины с синдромом Шерешевского-Тёрнера начинают развивать вторичные половые признаки, однако количество фолликулов в яичниках не увеличивается. Возможность забеременеть появляется только с использованием методов искусственного оплодотворения.

Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) широко применяется в специальных учреждениях. Если у пациентки есть собственные яйцеклетки, они используются в качестве генетического материала. Эмбрион хранится 3-6 дней, после чего переносится в матку. При адекватной гормональной терапии возможно успешное вынашивание ребенка. Если женщина планирует завести еще детей, гормональную терапию продолжают в течение всего детородного возраста.

Следует учитывать, что эмбрионы, полученные из яйцеклеток женщин с данным заболеванием, подвержены врожденным дефектам. По статистике, при использовании ЭКО почти 40% беременностей прерываются, а риск рождения ребенка с аномалиями составляет около 25%.

Таким образом, в последние годы достигнут значительный прогресс в лечении больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Однако единого стандарта для их ведения пока не существует из-за широкой вариабельности симптомов и индивидуальных отклонений. Тем не менее, грамотная медицинская помощь может помочь женщинам вести полноценную жизнь.

Как выглядят дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера?

Как правило, признаки, проявлявшиеся при рождении, сохраняются и в детском возрасте. Например, кожные складки на шее или вальгусное искривление локтей становятся более выраженными. При отсутствии серьезных нарушений внутренних органов большинство видимых отклонений можно устранить хирургически. Однако у девочек с этим заболеванием возникают типичные проблемы в детском и подростковом периодах.

У детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут проявляться следующие характеристики:

- родинки;

- отставание в физическом развитии;

- задержка в умственном развитии;

- аномалии зубов;

- функциональные расстройства;

- половой инфантилизм.

Появление родинок

Родимые пятна и родинки (невусы) встречаются более чем у 80% людей с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Даже если гиперпигментация кожи не была замечена при рождении, пятна начинают проявляться со временем, обычно в возрасте 2-3 лет. Количество родинок значительно превышает средние показатели у людей без хромосомных аномалий.

Прогрессирующее отставание в физическом развитии

Замедление физического развития, замеченное сразу после рождения, со временем усиливается. К началу школьного обучения большинство девочек оказывается значительно ниже одноклассниц. Также фиксируется отставание в весе, окружности головы и грудной клетки. Ключевые антропометрические параметры обычно находятся на сниженных уровнях. При мозаичной форме заболевания это может оставаться менее заметным до полового созревания.

Отставание в умственном развитии

В большинстве случаев женщины с синдромом Шерешевского-Тёрнера имеют нормальный уровень интеллекта. Однако среди них чаще встречается олигофрения по сравнению с общей популяцией, что указывает на предрасположенность к задержкам в умственном развитии. Эти проявления могут проявляться в раннем детстве, но крайне редко достигают уровня идиотии (коэффициент интеллекта менее 20 баллов). Большинство детей с этим синдромом не нуждаются в специализированном обучении или адаптированных образовательных программах.

Дефекты развития зубов

Деформации зубов наблюдаются при всех хромосомных заболеваниях. При синдроме Шерешевского-Тёрнера они фиксируются у 30-50% пациентов. Основные проблемы включают искривление зубов, задержку их появления и недоразвитие последних пар коренных зубов. Обычно это не влияет на общее состояние здоровья ребенка. Однако могут возникнуть трудности с питанием при наличии врожденного дефекта, например, готического нёба, что затрудняет грудное вскармливание. Такое сочетание чаще встречается при других хромосомных аномалиях, таких как синдром Эдвардса или синдром Патау.

Функциональные расстройства

Под функциональными расстройствами понимаются не особенности внешнего вида детей, а их поведенческие характеристики. Эти особенности становятся заметными родителям уже в первые недели ухода за малышом.

Наиболее часто встречающиеся нарушения включают:

- Проблемы с сосательным рефлексом. Трудности могут возникать не только при наличии «готического» нёба. Даже без аномалий в ротовой полости могут наблюдаться нарушения на уровне нервной системы, что приводит к плохой координации работы мышц у ребенка.

- Общее беспокойство. Это расстройство не имеет четких проявлений, и родители описывают поведение малыша в целом. Ребенок может плохо спать, не всегда реагировать на обращения и часто плакать без видимой причины. Обычно такие проблемы исчезают в первые годы жизни по мере развития центральной нервной системы и формирования необходимых навыков.

- Срыгивание пищи. После кормления дети могут срыгивать плохо переваренные остатки еды, что может указывать на аномалии в развитии пищеварительной системы, такие как сужение или атрезия пищевода. Даже при отсутствии структурных нарушений срыгивание встречается часто из-за неравномерного сокращения мышц стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что затрудняет продвижение пищи. В более старшем возрасте проблемы с моторикой кишечника могут приводить к запорам.

- Позднее развитие речевых навыков. Дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера начинают говорить позже сверстников. Это частично связано с задержкой в умственном развитии, но такая проблема наблюдается лишь у 15-20% детей.

- Недержание мочи. Эта проблема связана с нарушением иннервации. Энурез (недержание мочи во сне) может встречаться до начала школьного возраста, но обычно проходит со временем.

Половой инфантилизм

Половой инфантилизм — ключевой признак синдрома Шерешевского-Тёрнера, наблюдаемый у всех женщин с этим диагнозом. Нормальный женский фенотип формируется при наличии двух Х-хромосом. Повреждение или отсутствие одной из них приводит к недостаточному выражению половых признаков из-за недоразвития яичников на этапе внутриутробного развития. Половые железы часто заменяются соединительной тканью, что снижает уровень женских половых гормонов. В детском возрасте различия между полами менее заметны, поэтому половой инфантилизм, представляющий собой задержку или остановку полового развития, проявляется в подростковом возрасте, достигая пика в период полового созревания.

К основным симптомам у девочек-подростков относятся:

- Аномалии развития наружных половых органов. Формирование наружных половых органов в пубертатный период зависит от уровня гормонов. У девочек с синдромом Шерешевского-Тёрнера наблюдается их недостаток. Кожа половых губ выглядит бледной и напоминает обычные кожные складки. Клитор может быть увеличен, а вход во влагалище имеет деформированную форму, напоминающую воронку, с удлиненным влагалищем.

- Аномалии развития молочных желез. Увеличение груди в подростковом возрасте связано с повышенной концентрацией половых гормонов. У девочек с данным синдромом грудь практически не развивается. Соски могут быть уменьшены и втянуты, а ореол вокруг соска становится бледным.

- Нарушения оволосения. В подростковом возрасте у девушек появляется волосяной покров в области лобка и подмышек, однако он может быть слабо развит или отсутствовать. Иногда наблюдаются признаки оволосения по мужскому типу из-за низкого уровня эстрогенов, что связано с производством андрогенов некоторыми тканями организма.

- Дисменорея. Дисменорея, или нарушения менструального цикла, встречается у большинства пациенток. В некоторых случаях менструации могут отсутствовать (аменорея) из-за замещения фолликулов соединительной тканью. Матка и маточные трубы также развиваются недостаточно.

- Отсутствие психологической зрелости. Нехватка психологической зрелости может восприниматься как низкий уровень интеллекта. Задержка в половом созревании влияет на личность пациентки: слабо развиты волевые качества, присутствует «детская» несерьезность в решении проблем. Уровень интеллекта остается нормальным, но эмоциональная нестабильность может создавать трудности в самостоятельной жизни. Психологическая закомплексованность возникает из-за видимых отличий от сверстниц и «стигматизации» со стороны окружающих. Обычно после 18-20 лет пациентки успешно адаптируются в обществе.

Как выглядят взрослые с синдромом Шерешевского-Тёрнера?

Во взрослом возрасте женщины с синдромом Шерешевского-Тёрнера имеют специфические внешние признаки, связанные с врожденными аномалиями и эндокринными нарушениями, возникшими в период полового созревания. Своевременное медицинское вмешательство может замедлить многие патологические изменения.

Наиболее заметные отличия женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера:

- Нанизм. Карликовость наблюдается у 100% пациенток с полной формой синдрома. Даже при легких вариантах рост остается ниже среднего, обычно не превышая 150 см.

- Низкий вес. Женщины с синдромом не склонны к избыточному весу и испытывают трудности с набором массы тела, даже при полноценном питании. Это связано с низким ростом и особенностями обмена веществ из-за эндокринных расстройств.

- Геродермия. Преждевременное старение кожи может проявляться в детстве, но наиболее выраженные симптомы становятся заметными у взрослых. Из-за нарушенного обмена веществ кожа теряет плотность, под ней отсутствует жировая клетчатка, что приводит к преждевременному образованию морщин. Кожа становится сухой и желтоватой. Также могут наблюдаться ломкость ногтей и выпадение волос.

- Аномалии развития половых органов и молочных желез. Изменения упоминаются в контексте полового созревания.

У взрослых сохраняются многие врожденные дефекты, такие как изменения формы ушей, неправильный прикус и косой разрез глаз. Эти проблемы обычно имеют косметический характер, поэтому врачи редко рекомендуют хирургическое исправление. Тем не менее, взрослые женщины демонстрируют адекватное поведение и средний уровень умственного развития, отклонений не отмечается.

Диагностика генетической патологии

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера сложна из-за высокой вероятности мозаичных форм, при которых многие признаки могут отсутствовать. Специальный генетический тест (кариотипирование) позволяет точно подтвердить диагноз, но проблема заключается в сроках его проведения. Все диагностические процедуры делятся на пренатальные и постнатальные.

Методы пренатальной диагностики:

- определение факторов риска;

- кариотипирование родителей;

- ультразвуковое исследование;

- кариотипирование плода.

Выявление факторов риска

Этот метод не является диагностическим и не позволяет установить диагноз. Врач проводит опрос родителей, интересуясь их жизненной историей и анализируя данные для выявления неблагоприятных факторов, повлиявших на здоровье. Однако предсказать, как именно эти факторы отразились на здоровье родителей, невозможно.

Более важным является исследование родословной родителей, которое также проводится в форме опроса у врача-генетика. Основная цель — выявление случаев генетических заболеваний в семье, включая предков до 3-4 колена. Если информация о них недоступна, ценность анализа снижается. Риск повышается при наличии хромосомных заболеваний в семье и частых спонтанных абортах у женщин в роду. Это может указывать на дефект гена, присутствующий у всех представительниц рода, что способствует образованию аномальных половых клеток с неправильным набором хромосом. Анализ родословной более точен и специфичен по сравнению с другими факторами риска.

Кариотипирование родителей

Кариотипирование родителей — метод пренатальной диагностики. Анализ назначают по медицинским показаниям при выявлении факторов риска или по инициативе родителей.

Процедура включает взятие венозной крови, из которой выделяется клеточная культура с генетическим материалом, обычно лимфоцитами. После обработки образца препарат исследуется под микроскопом. Специалист подсчитывает хромосомы и анализирует их форму. Если обнаруживаются аномалии, риск рождения ребенка с генетическими патологиями увеличивается. Исследуется множество клеток, так как родители могут быть носителями мозаичных форм заболеваний.

Хотя метод широко применяется, нарушения выявляются редко. При дефектах в хромосомном наборе обычно наблюдаются характерные внешние признаки, и родители часто знают о своих генетических отклонениях. Кариотипирование рекомендуется парам с историей хромосомных заболеваний или множественными спонтанными абортами.

Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование плода (УЗИ во время беременности) — основной метод пренатальной диагностики, обеспечивающий высокую информативность при минимальных рисках для здоровья женщины. При синдроме Шерешевского-Тёрнера УЗИ не может подтвердить диагноз, но выявляет признаки, которые могут насторожить врачей и привести к кариотипированию плода. Без УЗИ инвазивные исследования могут быть неоправданно рискованными.

Стандартная программа обследования беременных включает три УЗИ: первое — на 10–14 неделях, второе — на 20–24 неделях, третье — на 32–34 неделях. При наличии факторов риска врач может назначить дополнительные обследования. В каждом из этих периодов можно обнаружить особенности, указывающие на возможные хромосомные заболевания. Раннее выявление аномалий упрощает дальнейшую работу врачей и пациентки, позволяя подготовиться к потенциальным осложнениям и разработать индивидуальную программу диагностики и лечения.

При синдроме Шерешевского-Тёрнера на УЗИ могут быть замечены следующие отклонения:

- утолщение шейно-воротникового пространства;

- шейная гигрома;

- изменение формы черепа;

- умеренный гидронефроз почек;

- отек плода;

- деформация и укорочение конечностей;

- пороки сердца;

- задержка внутриутробного развития;

- маловодие/многоводие.

Наибольшее значение имеют первые два признака, которые могут быть выявлены уже на первом УЗИ, позволяя заподозрить диагноз на ранней стадии. Однако у многих детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера (особенно при мозаичных формах) эти признаки могут отсутствовать. Также они могут встречаться и при других хромосомных аномалиях (например, синдром Дауна, синдром Эдвардса и др.). Для уточнения диагноза назначается кариотипирование плода.

Кариотипирование плода

Кариотипирование плода — точный метод анализа. При слиянии половых гамет формируется зигота — первая клетка нового организма. Она делится, и все дочерние клетки наследуют ее хромосомный набор, за исключением мозаичных форм. Через несколько дней после имплантации эмбриона клеточная мозаика становится невозможной. Развивающийся организм контролирует формирование новых тканей, и клетки с генетическими дефектами погибают. К 10-12 неделе плод достигает стадии, когда можно провести забор тканей, содержащих тот же хромосомный набор, что и у будущего ребенка.

Основная проблема — получение клеток плода. Для этого проводят пункцию (инвазивное исследование). Специальная игла вводится в полость матки через переднюю стенку живота под контролем УЗИ. В зависимости от типа ткани эмбриона выделяют несколько диагностических методов.

Инвазивные процедуры для получения образца тканей плода:

- амниоцентез — забор околоплодной жидкости;

- кордоцентез — забор крови из сосудов пуповины;

- биопсия хориона — забор клеток оболочки зародыша.

Каждая процедура связана с рисками, включая возможность инфекции в околоплодной жидкости и повреждение соседних тканей. Наиболее серьезное последствие — спонтанное прерывание беременности, фиксируемое в 1-2% случаев. Поэтому инвазивные исследования проводят только при серьезных показаниях.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует инвазивные исследования в следующих случаях:

- возраст матери старше 35 лет;

- два и более аборта в прошлом;

- рождение первого ребенка с хромосомным заболеванием или множественными пороками развития;

- генетические или хромосомные аномалии у одного из родителей;

- прием определенных медикаментов или воздействие ионизирующего излучения перед зачатием;

- отклонения от нормы при раннем УЗИ.

После забора образца ткани ребенка проводят стандартное кариотипирование.

После рождения ребенка подтвердить диагноз проще. Кровь для анализа берут тонкой иглой, без сложной пункции. Врачи сразу проводят детальный осмотр новорожденного, что позволяет выявить признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера (отставание в росте и весе, специфические черты лица и др.).

Тем не менее, после подтверждения диагноза диагностические мероприятия продолжаются. Врачи собирают информацию о врожденных пороках развития, назначая дополнительные исследования.

После рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера рекомендуется провести следующие обследования:

- УЗИ внутренних органов — выявляет врожденные аномалии (непроходимость ЖКТ, гидронефроз почек, аномалии половых органов).

- Электрокардиография (ЭКГ) — оценивает работу сердца, так как врожденные пороки сердца распространены у детей с хромосомными заболеваниями. При отклонениях может быть назначено ЭхоКГ.

- Эхокардиография (ЭхоКГ) — выявляет аномалии сердца или крупных сосудов. Если планируется операция по коррекции порока сердца, ЭКГ и ЭхоКГ могут быть назначены повторно для получения более детальной информации.

- Анализ крови — определяет стандартные показатели (эритроциты, лейкоцитарная формула, гематокрит и др.), отражающие состояние органов и систем. При врожденных инфекциях или воспалительных процессах в анализе крови появляются характерные изменения. Также проверяют уровень гормонов (щитовидной железы, соматотропина и др.), часто наблюдаются повышенные уровни гонадотропинов и пониженные уровни эстрогенов.

- Анализ мочи — отражает работу внутренних органов, важен для выявления проблем с почками, которые могут встречаться у детей с данной патологией. С мочой может выделяться избыток гонадотропинов.

Могут потребоваться и другие диагностические тесты, решение о которых принимает лечащий врач. В первые годы жизни желательно провести осмотр у ЛОРа, офтальмолога, невропатолога, гинеколога и других специалистов для оценки развития органов и систем.

В период полового созревания и во взрослом возрасте могут потребоваться повторные анализы на половые гормоны, гормоны щитовидной железы и УЗИ органов малого таза для корректировки доз препаратов в рамках лечения.

Прогноз для детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера

Прогноз для детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера более оптимистичен, чем для других хромосомных расстройств, благодаря меньшей частоте серьезных аномалий внутренних органов. Продолжительность жизни женщин с этим синдромом составляет в среднем 45–60 лет.

Несмотря на положительный прогноз, существуют врожденные аномалии, которые могут негативно сказаться на качестве жизни. У женщин с синдромом также наблюдается предрасположенность к другим заболеваниям, что требует особого внимания со стороны семьи и медицинских специалистов.

На продолжительность и качество жизни пациенток могут влиять следующие проблемы:

- врожденные пороки сердца;

- расщепление позвоночника;

- аномалии мочеполовой системы;

- заболевания щитовидной железы;

- бесплодие;

- задержка умственного развития;

- снижение слуха и остроты зрения;

- злокачественные новообразования кожи;

- психологические расстройства.

Врожденные пороки сердца

Врожденные сердечные пороки у детей с хромосомными аномалиями являются основной причиной ранней смертности. При синдроме Шерешевского-Тёрнера такие пороки встречаются реже, чем при синдроме кошачьего крика или синдроме Эдвардса. Проблемы обычно решаются хирургическим вмешательством.

Наиболее распространенные типы врожденных пороков сердца и крупных сосудов:

- дефект межжелудочковой перегородки;

- дефект межпредсердной перегородки (открытое овальное окно);

- триада Фалло;

- недостаточность или стеноз сердечных клапанов;

- сужение или расширение аорты;

- стеноз легочной артерии;

- нарушения в проводящей системе сердца.

В тяжелых случаях пороки могут привести к летальному исходу до или во время операции. Тем не менее, большинство пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера успешно справляются с проблемами в детстве. В зрелом возрасте последствия операций могут проявляться в виде периодических нарушений сердечного ритма и учащенного сердцебиения. У женщин с этой патологией также наблюдается предрасположенность к повышению артериального давления, что увеличивает риск инфаркта или инсульта.

Расщепление позвоночника

Расщепление позвоночника, или Spina bifida, часто встречается у новорожденных с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Это состояние связано с незаращением задней дуги позвонков, что оставляет канал спинного мозга незащищенным. В результате может произойти выход спинного мозга с корешками, что называется грыжей. Прогноз в таких случаях менее благоприятный: у детей могут возникнуть проблемы с кишечником, мочеполовой системой и паралич конечностей. Даже после хирургического вмешательства, направленного на исправление дефекта, функции внутренних органов могут оставаться нарушенными на протяжении всей жизни. Обычно расщепление позвоночника диагностируется в I – II триместре беременности. Это не всегда является основанием для прерывания беременности, так как проблему можно решить хирургически.

Аномалии развития мочеполовой системы

Врожденные аномалии мочеполовой системы у детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что гены на Х-хромосоме играют ключевую роль в формировании почек, мочеточников и мочевого пузыря в период внутриутробного развития. Их отсутствие может привести к различным аномалиям.

Наиболее распространенные нарушения мочеполовой системы:

- подковообразная почка;

- удвоение мочеточника;

- гипоплазия почек;

- проблемы с оттоком мочи.

Эти аномалии обычно проявляются у новорожденных. У детей могут быстро развиваться задержка мочеиспускания, отеки и повышенное артериальное давление. Многие из этих состояний требуют неотложного хирургического вмешательства, так как могут угрожать жизни ребенка. Например, удвоение мочеточника обычно не требует срочной операции, но в будущем увеличивает риск инфекций мочеполовой системы. В целом, у детей и взрослых с синдромом Шерешевского-Тёрнера чаще наблюдаются пиелонефрит, образование камней в почках и почечные колики.

Поражение щитовидной железы

Поражение щитовидной железы различной степени тяжести наблюдается у 20-25% пациентов с моносомией Х. Чаще всего этот орган атакуют собственные антитела, что называется аутоиммунным тиреоидитом. Причиной могут быть проблемы с кроветворной системой или тимусом. Организм не распознает ткани щитовидной железы как свои, и антитела начинают разрушать клетки, заменяя их соединительной тканью. У девушек и женщин в подростковом и взрослом возрасте отмечается значительное снижение уровня тироксина и трийодтиронина (гормонов щитовидной железы). В таких случаях требуется прием заместительных препаратов, что негативно сказывается на качестве жизни, снижает шансы на материнство и сокращает среднюю продолжительность жизни.

Бесплодие

Одной из основных проблем женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера является низкий уровень эстрогенов, что приводит к отсутствию или нерегулярности менструального цикла. Эти нарушения обычно выявляются в период полового созревания, а впоследствии большинство женщин сталкивается с бесплодием. Забеременеть естественным образом удается лишь 5-7% пациенток, преимущественно с легкой мозаичной формой заболевания. Для решения проблемы недостатка половых гормонов важно обратиться к врачу-эндокринологу. Специальный курс лечения, о котором будет рассказано позже, может помочь в зачатии, однако изначально прогноз для пациенток по возможности иметь детей остается неблагоприятным.

Снижение слуха и зрения

Снижение остроты зрения и слуха наблюдается почти у 50% пациентов с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Эти нарушения проявляются в различных формах. В области зрения чаще всего встречаются страбизм (косоглазие) и птоз (опущение верхнего века). Ухудшение зрения может быть связано с катарактой или глаукомой. Даже при отсутствии признаков этих заболеваний в детстве, у пациенток существует риск их развития в будущем. Слух обычно страдает из-за врожденной аномалии ушной раковины. Решение этих проблем возможно при обращении к офтальмологу и ЛОР-врачу.

Злокачественные новообразования кожи

Одним из признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера у детей является наличие множества родимых пятен и родинок, что связано с повышенной выработкой пигмента меланина. В дерматологии и онкологии родинки рассматриваются как доброкачественные кожные опухоли, но при определенных условиях могут трансформироваться в злокачественную меланому (рак кожи). Эндокринные нарушения у пациенток могут способствовать этому процессу.

Психологические проблемы

Психологические расстройства распространены среди подростков и взрослых. Недостаток эстрогенов у женщин влияет на внешний вид: плечи становятся шире, таз уже, черты лица грубеют. Фигура может напоминать мужскую, даже при невысоком росте. Трудности с зачатием и нерегулярный менструальный цикл добавляют стресса. У женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера часто наблюдается снижение либидо.

Эти факторы изменяют характер. Исследования показывают, что женщины с синдромом могут быть замкнутыми, критично относиться к своей внешности, испытывать раздражительность и склонность к неврозам. Это подчеркивает важность общения с такими пациентками для их интеграции в общество. При выраженных симптомах депрессии рекомендуется регулярное посещение психотерапевта.

Проблемы со здоровьем влияют на прогноз для новорожденного. Однако при должном уходе в детстве и поддержке, а также квалифицированном лечении во взрослом возрасте, большинство женщин с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут вести полноценную жизнь.

Лечение больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера

На данный момент полноценное лечение синдрома Шерешевского-Тёрнера и других хромосомных заболеваний невозможно. Генетический дефект присутствует в каждой клетке, и современные технологии не могут восстановить нормальный набор ДНК. Однако для пациентов с этим синдромом разработана терапевтическая программа. Женщины с синдромом часто сталкиваются с эндокринными нарушениями, которые могут значительно ухудшить качество жизни. Правильное и своевременное медикаментозное лечение этих состояний может улучшить ситуацию и даже позволить забеременеть.

Ключевые препараты для лечения синдрома Шерешевского-Тёрнера:

- соматотропин;

- оксандролон;

- эстрогены.

Соматотропин

Соматотропин — гормон, отвечающий за рост, активирующий развитие костной и хрящевой ткани. Исследования показывают, что его применение в возрасте 5-6 лет может увеличить конечный рост девочек на 10-15 см (до 155-160 см) в зрелом возрасте. Терапия начинается в период заметной задержки роста, которая начинается в дошкольные годы. Явным показанием для назначения соматотропина (или его аналогов) является рост ниже 5-й перцентили. Рекомендуемая доза — 0,05 мг (0,15 ЕД) на 1 кг веса пациента. Препарат вводится подкожно ежедневно до достижения заметного результата. Эффективность лечения оценивается по росту не реже одного раза в 3-6 месяцев, результаты сопоставляются с нормой по перцентильной шкале. При необходимости врач-эндокринолог может скорректировать дозу или приостановить курс лечения.

Оксандролон

Оксандролон вводится в терапию соматотропином с восьми лет. Этот анаболический стероид способствует быстрому увеличению массы тела и активирует рост мышечных клеток, действуя мягче, чем другие средства. Применение оксандролона должно происходить по рекомендациям врача-эндокринолога, так как неправильное использование может усугубить эндокринные расстройства. Рекомендуемая дозировка составляет 0,05 мг на 1 кг массы тела в день в форме таблеток. Продолжительность курса лечения устанавливает лечащий врач.

Эстрогены

Эстрогены — женские половые гормоны, недостаток которых наблюдается у пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Их назначают в период полового созревания, начиная с 14-15 лет, чтобы предотвратить действие соматотропина. Перед началом терапии необходимо провести анализ на уровень гормонов, после чего врач подбирает индивидуальную дозу и режим приема.

Основные побочные эффекты лечения:

- нарушения функции печени (например, застой желчи, повышение печеночных ферментов) — могут возникнуть при использовании оксандролона;

- головные боли и тошнота — частые проблемы при заместительной терапии эстрогенами;

- остановка роста возможна при слишком раннем начале лечения (в 12-13 лет).

С учетом этих мероприятий женщины с синдромом Шерешевского-Тёрнера начинают развивать вторичные половые признаки: увеличиваются молочные железы, происходит набор массы по женскому типу, активно развиваются половые органы. Однако количество фолликулов в яичниках не увеличивается. Менструальный цикл может быть стабильным, но шансы на естественное зачатие остаются крайне низкими и возможны только с использованием методов искусственного оплодотворения.

В настоящее время широко применяется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Если у пациентки есть собственные яйцеклетки, они оплодотворяются сперматозоидами в лаборатории. При отсутствии яйцеклеток используются донорские. Эмбрион хранится 3-6 дней, после чего переносится в матку. При адекватной гормональной терапии вероятность успешного вынашивания ребенка высока. Если женщина планирует завести еще детей, гормональную терапию продолжают на протяжении детородного возраста.

Следует отметить, что эмбрионы из яйцеклеток женщин с данным заболеванием, хотя и имеют нормальное количество хромосом, подвержены риску врожденных дефектов. По статистике, при использовании ЭКО почти 40% беременностей заканчиваются спонтанным прерыванием, а вероятность рождения ребенка с различными аномалиями составляет около 25%.

Таким образом, в последние годы достигнут значительный прогресс в лечении пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера. Однако единого стандарта ведения пока не существует из-за разнообразия симптомов и индивидуальных особенностей. Квалифицированная медицинская помощь может помочь женщине вести полноценную и счастливую жизнь.

Вопрос-ответ

Каковы причины синдрома Шерешевского-Тёрнера?

Причины синдрома Шерешевского-Тёрнера. В основе развития синдрома Шерешевского-Тёрнера лежит структурная или количественная аномалия Х-хромосомы. Более чем в 60% случаев наблюдается полная моносомия по Х-хромосоме (кариотип 45, Х0), т. е. отсутствие второй половой хромосомы.

Как диагностировать синдром Шерешевского тернера?

Диагностика синдрома Шерешевского – Тернера. При исследовании крови обнаруживается повышенный уровень гонадотропинов, в частности, фоликулостимулирующего гормона, и пониженный уровень эстрогенов. Кариотипирование позволяет выявить дефектный набор хромосом с отсутствием или существенным снижением полового хроматина.

Как лечат синдром Шерешевского тернера?

Не существует специального лечения для основных генетических заболеваний. Такое лечение базируется на индивидуальных показателях. Коарктация аорты обычно исправляется хирургическим путем. Проверяется наличие других пороков сердца. При необходимости проводится лечение.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера, такие как низкий рост, отсутствие менструаций и характерные физические особенности. Если вы заметили у себя или у близких эти симптомы, не откладывайте визит к врачу для диагностики.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть семейная история генетических заболеваний. Это поможет выявить синдром на ранних стадиях и начать необходимое лечение.

СОВЕТ №3

Обсуждайте свои опасения и вопросы с врачом-генетиком. Они могут предоставить ценную информацию о возможных методах лечения и поддержке, а также помочь понять, как синдром может повлиять на вашу жизнь.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и физическую активность. Это поможет улучшить общее состояние здоровья и повысить качество жизни при синдроме Шерешевского-Тёрнера.